4. Ergebnisse

Der Gesamtmittelwert des BOMAT-Intelligenztests lag für die Zuwanderer bei IQ 90 (siehe Tabelle 2). Der Mittelwert für Flüchtlinge im engeren Sinne (humanitäre Gründe) lag bei IQ 89 (zum Vergleich: 92 IQ-Punkte in Studie A, 86 IQ-Punkte in Studie B). Er war identisch mit demjenigen derjenigen, die aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland kamen (IQ 89; Tabelle 2). Diejenigen, die sowohl aus politischen als auch aus wirtschaftlichen Gründen oder aus privaten Gründen kamen, hatten einen etwas höheren IQ von 92 Punkten. Die Unterschiede sind nicht groß. Möglicherweise entspricht die Selbstzuordnung auch nicht dem offiziellen Rechtsstatus.

Einmal mit Profis arbeiten oder Ugurs Geständnis: Lektürehilfe zu „Projekt Lightsspeed“

von Hesper-Verlag

25,00 €

Tabelle 2: Mittelwerte und Standardabweichungen im BOMAT (Test), gruppiert nach Gründen für die Einreise nach Deutschland.

| Gruppe | N | Prozentsatz | Mittel | Standardabweichung | Standardfehler |

| Politische, humanitäre Gründe | 226 | 49.13 % | 88.84 | 14.39 | 0.96 |

| Wirtschaftliche Gründe | 82 | 17.83 % | 89.31 | 16.77 | 1.85 |

| Sowohl politisch als auch wirtschaftlich | 65 | 14.13 % | 92.17 | 16.65 | 2.07 |

| Privat | 87 | 18.91 % | 92.21 | 13.77 | 1.48 |

| Alle zusammen | 460 | (100 %) | 90.03 | 15.09 | 0.70 |

Anmerkungen: Selbsteinschätzung der Gründe für den Verbleib in Deutschland. Alle Länder einbezogen (auch solche mit weniger als fünf Beobachtungen). Normen des BOMAT-Handbuchs.

Von den Syrern (der größten Gruppe) gaben 67 % an, dass sie aus humanitären Gründen kamen, 6 % aus wirtschaftlichen Gründen, 23 % aus beiden Gründen und 4 % aus privaten Gründen.

Vergleich mit der zusätzlichen neuen deutschen BOMAT-Stichprobe von Erwachsenen: In Rohwerten lag das durchschnittliche Ergebnis der Migrantenstichprobe bei 12.04 gelösten BOMAT-Aufgaben (Klauk, 2019, S. 68). Die beiden zum Vergleich herangezogenen Erwachsenenstichproben, die überwiegend Berufstätigen und die ausschließlich Berufstätigen, lösten im Durchschnitt 17.03 Aufgaben (die Verwendung eines gewichteten Durchschnitts würde eine härtere Norm ergeben). Die durchschnittliche Standardabweichung beträgt 4.82. Die Verwendung dieser beiden Stichproben und ihrer Standardabweichung würde für Flüchtlinge 84.47 IQ-Punkte ergeben (anstelle von IQ 90.03 in Tabelle 2).[1] Die angewandten BOMAT-Normen von Jugendlichen führen also nicht zu einer Unterschätzung des IQ von Migranten, sondern eher zu einer Überschätzung. Wir haben dann die Gruppenzusammensetzung (Erwerbstätige, Alter) variiert und auch neu erhobene Daten zu einem späteren Zeitpunkt (Oktober/November 2023) erneut betrachtet. Alles deutet darauf hin, dass solche Variationen eher zu noch etwas härteren Normen (niedrigerer Migranten-IQ) führen würden. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass die aus Stichproben aus Nordrhein-Westfalen (BOMAT-Handbuch, Mehrheit in der Vergleichsstichprobe) gewonnenen Normen im Vergleich zu Deutschland etwas milder sein können (Nordrhein-Westfalen schneidet in innerdeutschen Fähigkeitsstudien immer etwas schwächer ab; Rindermann, 2024b). In jedem Fall gibt es keine Hinweise auf eine Unterschätzung der IQs von Migranten. Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass Fragen der Standardisierung keine Konsequenzen für die späteren korrelativen Analysen haben (Korrelationen sind unabhängig vom Mittelwert).

Tabelle 3: Mittlere Punktzahlen von Zuwanderern nach Land und im Vergleich zu den Punktzahlen im Herkunftsland auf der Grundlage von Schulleistungsstudien und psychometrischen Intelligenztests

| Migrantenstudie hier | Frühere Studien in den Herkunftsländern | |||||||

| Land | N | Prozentsatz | BOMAT Mittel (SD, SE) | Kogn. Fähigk. (Rindm.) | Schulleistungen in IQ (Rindm.) | Intelligenztests (Lynn & Becker) | Lernen (Lim et al.) | Humankapital (Angrist et al.) |

| Afghanistan | 21 | 4.94% | 83.52 (15.26, 3.33) | 81.90 | − | − | 78.95 (388) | 69.19 (315) |

| Eritrea | 39 | 9.18% | 75.32 (10.42, 1.67) | 66.85 | − | 68.77 | 78.60 (385) | − |

| Griechenland | 8 | 1.88% | 97.64 (11.10, 3.92) | 93.14 | 94.46 | 86.45 | 95.75 (500) | 94.27 (483) |

| Iran | 21 | 4.94% | 95.80 (16.85, 3.68) | 82.22 | 83.75 | 78.88 | 86.98 (441) | 86.42 (430) |

| Irak | 18 | 4.24% | 85.08 (11.89, 2.80) | 89.17 | − | 89.28 | 81.07 (402) | 71.55 (331) |

| Jordanien | 6 | 1.41% | 101.29 (14.24, 5.81) | 83.97 | 85.70 | 77.97 | 86.35 (430) | 84.55 (418) |

| Kasachstan | 10 | 2.35% | 90.00 (11.84, 3.75) | 90.17 | 92.85 | 84.27 | 95.91 (501) | 95.16 (489) |

| Marokko | 11 | 2.59% | 86.29 (12.32, 3.72) | 69.51 | 71.36 | 68.73 | 77.52 (378) | 74.13 (348) |

| Palästina | 5 | 1.18% | 90.19 (6.97, 3.12) | 81.11 | 81.03 | 79.66 | 82.62 (412) | 82.41 (404) |

| Polen | 24 | 5.65% | 91.48 (15.43, 3.15) | 97.48 | 98.35 | 94.62 | 99.63 (526) | 99.30 (516) |

| Russland | 7 | 1.65% | 100.57 (8.28, 3.13) | 96.94 | 98.59 | 92.95 | 101.28 (537) | 99.52 (518) |

| Somalia | 6 | 1.41% | 77.77 (9.86, 4.03) | 66.23 | − | 67.67 | 76.87 (374) | − |

| Syrien | 223 | 52.47% | 91.08 (14.19, 0.95) | 77.56 | 80.02 | 72.99 | 83.48 (418) | 82.41 (404) |

| Türkei | 16 | 3.76% | 92.46 (18.48, 4.62) | 86.86 | 88.78 | 86.66 | 92.28 (477) | 91.25 (463) |

| Ukraine | 10 | 2.35% | 102.03 (14.59, 4.61) | 91.90 | 93.48 | 88.61 | 94.91 (494) | 93.63 (478) |

| Alle zusammen | 425 | (100%) | 89.65 (14.98, 0.73) | 80.00 | 83.28 | 76.68 | 84.98 (428) | 83.81 (413) |

| Zum Vergleich, Deutsche und Britische (Greenwich) Mittel | ||||||||

| Deutschland | − | − | − | 99.74 | 99.11 | 102.33 | 100.26 (530) | 100.18 (522) |

| Vereinigte Königreich | − | − | − | 99.78 | 99.78 | 98.35 | 99.78 (527) | 99.78 (519) |

Anmerkungen: Mindestens N=5 Personen pro Land; N, Mittelwerte und Standardabweichungen basieren auf dem BOMAT (Normen des Handbuchs); Kognitive Fähigkeiten (Rinderm.): Werte für kognitive Fähigkeiten (Rindermann) basieren auf dem korrigierten Mittelwert von Schulleistungsstudien- und psychometrischen Intelligenztests, Greenwich-Skala (d. h. UK Einheimische auf IQ 100 gesetzt) (Rindermann, 2018, aktualisiert); Schulleistungen in IQ: Mittelwert in Schulleistungstests, gemittelt über Skalen und Studien und angepasst an eine gemeinsame IQ-Skala (Greenwich Einheimische), nicht korrigiert; Intelligenztestergebnisse aus Lynn und Becker (2019); Lernen („Learning“; Lim et al., 2018): Mittelwert von Schulleistungs- und psychometrischen Intelligenztests, Greenwich-Skala, UK Einheimische auf IQ 100 gesetzt (umgerechnet von HR), in Klammern Originalwerte auf einer Schulleistungsskala mit 500 als Mittelwert und 100 als Standardabweichung (Bezugspunkte unklar); Humankapital (Angrist et al. , 2021): Mittelwert von Schulleistungstests, Greenwich-Skala, UK Einheimische auf IQ 100 gesetzt (umgerechnet von HR), in Klammern Originalwerte auf einer Schulleistungsskala mit 500 als Mittelwert und 100 als Standardabweichung. Die vier früheren Studien auf Länderebene geben keine Standardabweichungen an; es könnte jedoch die Standardabweichung der Skala verwendet werden (15 oder 100; z. B. zur Berechnung von ds). Standardfehler (SE) werden nur für die BOMAT-Werte angegeben.

Es gibt deutliche Mittelwertunterschiede zwischen den Ländern (Tabelle 3). Aufgrund der kleinen Stichproben für einzelne Länder (z. B. Jordanien mit sechs Personen) können die Unterschiede jedoch nicht zuverlässig interpretiert werden. Tabelle 3 zeigt auch die Ländermittelwerte aus größeren und meist repräsentativen Studien (z. B. TIMSS) für die jeweiligen Herkunftsländer.

Vergleicht man die durchschnittlichen IQ-Werte der Zuwanderer (BOMAT, Normen des Handbuchs) mit den fünf verschiedenen Maßen der Herkunftsländer (90 vs. 80, 83, 77, 85 und 84 IQ-Punkte) in Tabelle 3 (fett gedruckte Zeile), so ergibt sich ein Unterschied von 5 bis 13 IQ-Punkten, mit einer durchschnittlichen Differenz von +8 IQ-Punkten. Die Zuwanderer sind also im Schnitt in den Tests besser und intelligenter als die Menschen in den Herkunftsländern. Bei Verwendung der Erwachsenenstichprobe (siehe Abschnitt 3.3) läge der Unterschied bei +2 bis +3 IQ-Punkten. Höchstwahrscheinlich handelt es sich um einen positiven Selektionseffekt. Klügere Menschen wandern aus. Zumindest stützt es nicht die Theorie, dass der Unterschied zwischen den Durchschnittswerten von Deutschen und Flüchtlingen auf ein Trauma zurückzuführen ist, denn in ihren Heimatländern sind die Durchschnittswerte deutlich niedriger.

Im Anhang des englischen Artikels vergleichen wir in Tabelle S1 (untere Hälfte) über Korrelationen die Ergebnisse unserer Stichprobe im BOMAT mit Länderwerten in Studien zu kognitiven Fähigkeiten unterschiedlicher Autoren, mit der Erwachsenenbildung und der Anzahl der Bücher, um die Validität der Länderunterschiede zu prüfen. Bei diesen Variablen beträgt die mittlere Korrelation r=.68 (N zwischen 11 und 15 Ländern). Die Korrelationen, die trotz der kleinen Länderstichprobe akzeptabel hoch und stabil (über verschiedene Variablen hinweg) sind, unterstreichen die Validität der Flüchtlings-Daten mit dem BOMAT.

Tabelle 4 enthält Informationen für Regionen (kategorisiert nach geografischen und kulturellen Kriterien). Für alle Variablen werden die niedrigsten Ergebnisse für Länder südlich der Sahara (früher im Deutschen auch „Schwarzafrika“ genannt) gefunden (IQs 77, 67, 72, 69, 78 und 71; ähnlich in Rindermann, 2013). Das BOMAT-Ergebnis unterscheidet sich deutlich von dem in anderen Regionen. Auch hier beobachten wir deutlich höhere IQ-Werte für Flüchtlinge in Deutschland (IQ 77) als für diejenigen in ihren Herkunftsländern (über die fünf Indizes hinweg IQ 71).

4.2 Korrelations-, Regressions- und Pfadanalysen auf Individualebene

Tabelle 5 zeigt die Korrelationen zwischen dem BOMAT-IQ und den individuellen und herkunftslandbezogenen Variablen auf der Ebene der Einzeldaten. Die drei individuellen Bildungsindikatoren weisen die höchsten Korrelationen auf: eigene Schuljahre (r=.41), elterliche Bildung (r=.39) und Anzahl der Bücher zu Hause (in der ehemaligen Wohnung im Herkunftsland; r=.33). Ein Jahr mehr an eigener Schulbildung entspricht 2.11 mehr IQ-Punkten im BOMAT. Das frühere Einkommen spielt nahezu keine Rolle (r=.09), und die Dauer des Aufenthalts in Deutschland ist sogar negativ korreliert (r=−.10), was wahrscheinlich für einen verzögerten Sprachkursbesuch steht. Die Anzahl der Geschwister (r=−.21) und das Alter (r=−.24) sind negativ mit der Intelligenz korreliert, wobei letzteres einen FLynn-Effekt darstellt. Diesen haben wir in der kleinen Stichprobe der Studie A nicht gefunden. Es gibt keinen Geschlechtsunterschied (r=−.03).

Schluss mit der Energiewende! Warum Deutschlands Volkswirtschaft dringend Ökologischen Realismus braucht

von Dr. Björn Peters

25,- €

Die einzelnen Bildungsvariablen sind positiv miteinander korreliert: Bildung der Eltern mit Bildung der Zuwanderer r=.45, Bildung der Eltern mit Büchern r=.38 und Bildung der Zuwanderer mit Büchern r=.34.

21

Tabelle 4: Mittelwerte der Zuwanderer nach Region und im Vergleich mit dem Niveau in der Herkunftsregion.

| BOMAT (Migranten) | Frühere Studien in den Herkunftsländern | ||||||||||

| Region | N | Prozent-satz | BOMAT Mittel (SD, SE) | Kogn. Fähigk. (Rinder-mann) | Schullei-stungen in IQ (Rinder-mann) | Intelligenz-tests (Lynn & Becker) | Lernen (Lim et al.) | Human-kapital (Angrist et al.) | |||

| Ost-Nordeuropa (z. B. Polen, Russland) | 44 | 9.09 | 96.88 (15.15, 2.29) | 96.40 | 97.24 | 93.41 | 98.68 (519) | 97.99 (507) | |||

| Südosteuropa (z. B. Bosnien, Griechenland) | 24 | 4.96 | 98.28 (14.44, 2.95) | 90.05 | 91.26 | 87.53 | 93.23 (483) | 91.60 (465) | |||

| Asien (Zentral-Süd) (z. B. Kasachstan) | 18 | 3.72 | 88.16 (11.81, 2.78) | 88.92 | 91.10 | 85.85 | 92.73 (480) | 91.56 (465) | |||

| Nordafrika/Naher Osten (z. B. Irak, Syrien) | 342 | 70.66 | 90.45 (14.55, 0.79) | 79.27 | 80.62 | 75.47 | 83.65 (419) | 81.33 (397) | |||

| Afrika (Subsahara) (z. B., Eritrea, Nigeria) | 56 | 11.57 | 77.39 (11.93, 1.59) | 67.06 | 71.94 | 69.34 | 78.03 (382) | 71.32 (330) | |||

| Alle zusammen | 484 | (100 %) | 89.82 (15.08, 0.69) | 80.31 | 83.44 | 77.41 | 85.18 (429) | 83.68 (412) | |||

| Zum Vergleich: Mittelwerte für die westliche Welt | |||||||||||

| Westliche Welt | − | − | − | 98.91 | 99.28 | 97.39 | 99.70 (526) | 99.86 (520) | |||

Anmerkungen: (Kognitive Fähigkeiten, Rindermann, 2018; Schulleistungs-IQ, Rindermann, 2018; Intelligenz, Lynn und Becker, 2019; Lernen Lim et al., 2018; Humankapital, Angrist et al. , 2021). Als Minimum N=10 Personen pro Region; siehe auch Tabelle 3 (Normen für den BOMAT aus dem Handbuch); regionale Stichprobengrößen entsprechen nicht den Summen der passenden Einzelländer aus Tabelle 3, da nicht alle Länder in Tabelle 3 aufgeführt wurden (hier waren mindestens 5 Personen pro Land erforderlich); Westliche Welt: Nord-, West-, Mittel- und Südwesteuropa, USA und Kanada, Australien und Neuseeland. Bei Post-hoc-Signifikanz-Tests für Unterschiede im BOMAT hängen die Ergebnisse etwas vom gewählten Test ab: Nach Scheffé unterscheidet sich der BOMAT-IQ der afrikanischen Länder südlich der Sahara statistisch signifikant von dem aller anderen Regionen. Nach Tukey unterscheidet sich Subsahara-Afrika von allen anderen, und Zentral-Südasien unterscheidet sich von Südosteuropa. Nach Duncan unterscheiden sich die afrikanischen Länder südlich der Sahara von allen anderen Regionen, Zentral-Südasien von Südosteuropa und Ost-Nordeuropa und Nordafrika/Naher Osten von Ost-Nordeuropa. Standardfehler (SE) sind nur für die BOMAT-Ergebnisse angegeben.

Tabelle 5: Korrelationen auf Individualebene mit individuellen Variablen und Variablen des Herkunftslandes.

| Variablen auf Individualebene | |||||||||||||||

| Alter | Geschlecht | Heirat | Geschwi-sterzahl | Schul-jahre | Schulbildung Eltern | Bücherzahl | Aufenthalts-dauer in Deutschland | Vergangenes Einkommen | |||||||

| BOMAT-IQ | −.24 (−.32, −.16) | −.03 (−.12, +.06) | −.16 (−.25, −.08) | −.21 (−.32, −.09) | .41 (.33, .48) | .39 (.31, .46) | .33 (.25, .40) | −.10 (−.18, −.01) | .09 (−.10, +.27) | ||||||

| Variablen auf Länderebene | |||||||||||||||

| KF-allk | SAS-IQ | IQ (L&B) | Lernen (L &) | H. kap. (A &) | Erwa. Bildu. | Bücherzahl | Schul-qualität | Evolution | Kultur | Politik- G | BIP/k log | ||||

| BOMAT-IQ | .25 | .13 | .18 | .24 | .19 | .33 | .15 | .10 | .29 | .08 | .18 | .32 | |||

Anmerkungen: Geschlecht: 1 männlich, 2 weiblich; Heirat: 1 unverheiratet oder geschieden, 2 verheiratet oder verwitwet; Geschwisterzahl: Anzahl der Geschwister; eigene und elterliche Schulbildung in Jahren; früheres Einkommen in Euro; N etwa 499 bis 400, außer für Geschwister (297) und Einkommen (106); in Klammern Konfidenzintervalle (am größten für Einkommen aufgrund kleinerer N); Variablen auf Länderebene: KF-allk: Werte für kognitive Fähigkeiten (Rindermann, 2018, aktualisiert, gleiches gilt für die folgenden Variablen), siehe Tabelle 3; SAS-IQ: Schülertests; IQ: Intelligenztestergebnisse (Lynn & Becker, 2019); Lernen: Werte für kognitive Fähigkeiten aus Lim et al. (2018); H. kap. (A &): Ergebnisse der Humankapital-Studentenbefragung aus Angrist et al. (2021); Erwa. Bildu.: Mittelwert der Erwachsenenbildung (z. B. Jahre in der Schule; siehe Rindermann, 2018, aktualisiert, gleich für alle folgenden Variablen); Bücher: Anzahl der Bücher zu Hause; SQM: Mittelwert der Schulqualität; Evolution: G-Faktor Evolution; Kultur: Gewichtete Religionen (für Bildung, Rationalität etc.); Politik G: Positiv bewertete Politik (Mittelwert von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit); BIP/k log: Logarithmus des BIP pro Kopf Maddison für das Jahr 2010, Produktivität und Einkommen; alle angegebenen Länder und Daten enthalten.

Darüber hinaus korrelieren länderspezifische Variablen signifikant mit dem individuellen IQ von Flüchtlingen und Einwanderern: am höchsten sind das Bildungsniveau der Erwachsenen, das BIP/k, die Evolution und die kognitiven Fähigkeiten des Herkunftslandes (KF-allk): r=.33, .32, .29, .25. Das bedeutet, dass Einwanderer aus Ländern mit besserer Bildung, mehr Wohlstand, durchschnittlich größeren Gehirnen und besseren Testergebnissen ein höheres Intelligenzniveau aufweisen. Ein IQ-Punkt mehr des kognitiven Fähigkeitsniveaus eines Landes entspricht 0.44 mehr IQ-Punkten auf dem BOMAT (das Bildungsniveau der Erwachsenen hat keine aussagekräftige Skala). Diese Korrelationen bedeuten, dass es bis zu einem gewissen Grad möglich ist, von der Gruppenebene auf individuelle Merkmale zu schließen (siehe auch Sesardic, 2005, S. 223, 217ff.). Dabei ist zu bedenken, dass es sich um eine stark varianzreduzierte Stichprobe handelt, die z. B. Ostasien und den Westen als Herkunftsländer nicht miteinschließt. Daher wären noch höhere Korrelationen zu erwarten, wenn eine globale Stichprobe von Einwanderern verwendet werden könnte (z. B. Australier, die in die USA einwandern, und Kanadier, die in die Schweiz einwandern, usw.).

Tabelle 6 zeigt die Ergebnisse von drei Arten von Regressionen: nur Prädiktoren auf Individualebene, nur Prädiktoren auf Länderebene und kombinierte Prädiktoren auf individueller und Länderebene, alle mit dem Zielkriterium Daten auf individueller Ebene mit etwa 450 Beobachtungen im BOMAT-Test. Die Prädiktoren wurden auf der Grundlage der Effektgröße, theoretischer Überlegungen (d. h. Bildung wurde als grundlegender angesehen als die Anzahl der Bücher) und des Fehlens von (nicht sinnvoll interpretierbaren) Suppressoreffekten ausgewählt. Von den fünf Indikatoren für kognitive Fähigkeiten wurde derjenige ausgewählt, für den Daten für die meisten Personen und Länder vorlagen (der erste, der auf Schulleistungsstudien und psychometrischen IQs basiert). Darüber hinaus wurden Fehler und Verzerrungen bei diesem Indikator vor der Mittelwertbildung korrigiert. Schließlich basieren die Werte auf einem definierten Benchmark (britische Staatsbürger, „Greenwich“).

Tabelle 6: Regressionen auf Individualebene mit individuellen und herkunftslandbezogenen Prädiktoren, Kriterium Intelligenz der Zuwanderer (BOMAT-IQ).

| Nur Prädiktoren von Individualebene | ||||||||

| Schuljahre | Schuljahre der Eltern | Anzahl der Bücher | N | R | ||||

| BOMAT-IQ | .27 | .21 | .17 | 448 | .50 | |||

| Nur Prädiktoren von Länderebene | ||||||||

| Kognitive Fähigkeiten (KF-allk, HR) | Bildungsstand der Erwachsenen | Einkommen-Vermögen (BIP/k log) | N | R | ||||

| BOMAT-IQ | .07 | .14 | .17 | 492 | .34 | |||

| Prädiktoren von Individualebene und von Länderebene zusammen | ||||||||

| Schuljahre (ind.) | Schuljahre der Eltern (ind.) | Anzahl der Bücher (ind.) | Erwachsenenbil-dung (Land) | N | R | |||

| BOMAT-IQ | .24 | .18 | .15 | .14 | 443 | .51 | ||

Anmerkungen: Kriterium immer BOMAT-IQ (Messung der kognitiven Fähigkeiten von Flüchtlingen/Migranten), Prädiktoren (Vorhersagevariablen) von der Schulzeit bis zur Erwachsenenbildung auf verschiedenen Datenebenen. Für Variablennamen siehe Tabelle 5. Standardisierte Beta-Effekte (β) für Prädiktoren; zeilenweise Löschung bei fehlenden Daten.

Die multiple Korrelation (mehrere Prädiktoren für ein Kriterium) für Variablen auf Individualebeneist erheblich höher (R=.50) als die multiple Korrelation für Variablen auf Länderebene (R=.34). Das heißt, wenn Daten auf Individualebeneverfügbar sind, ermöglichen sie eine bessere Vorhersage der Intelligenz einer Person. Stehen jedoch keine Daten auf Länderebene zur Verfügung, ermöglichen sie ebenfalls eine Vorhersage, sie sind aber weniger informativ. Schließlich liefern Daten auf individueller und länderspezifischer Ebene zusammen die beste Vorhersage (R=.51). Der Gewinn, der sich aus der Hinzufügung von Ländervariablen zu Variablen auf Individualebene ergibt, ist jedoch nicht hoch (R=+.01).

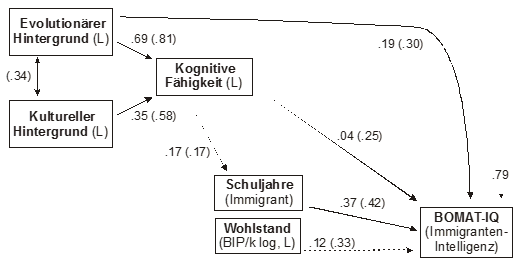

In einer Pfadanalyse auf Individualebenewurden die Daten auf Länderebene als individuelle Daten einbezogen (Abbildung 2). Als Variablen wählten wir theoretisch und empirisch wichtige Hintergrundfaktoren und die theoretisch wichtigste kausale Variable auf Individualebenefür Intelligenz, das Bildungsniveau (Ritchie & Tucker-Drob, 2018). Als weitere Kontrolle fügten wir einen Indikator für Wohlstand, das BIP pro Kopf, hinzu.[2]

Abbildung 2: Pfadanalyse auf Individualebenemit Herkunftsland- (Evolution, Kultur, kognitive Fähigkeiten, „L“) und Individualvariablen (Schuljahre, BOMAT-IQ), Zielkriterium Intelligenz der Zuwanderer (BOMAT-IQ), BIP pro Kopf eines Landes (L) als Kontrolle in einer zweiten Variante hinzugefügt (standardisierte Pfadkoeffizienten, Korrelationen in Klammern, FIML (keine zeilenweise Löschung), Fehlerterm (.79) als unerklärte Restvarianz, CFI=.98, SRMR=.03), Standardfehler in Tabelle S2 des Anhangs der englischen Artikels, N=425Personen. [C:\Programme\SPSS\BomatKlauk\ BOMIndIQcD.cdr]

Die wichtigste Variable zur statistischen Erklärung der individuellen Unterschiede in der Intelligenz der Migranten war das Bildungsniveau des einzelnen Zuwanderers selbst (Schuljahre, β=.37). Ein Jahr mehr Schulbildung entspricht 1.83 mehr IQ-Punkte im BOMAT. Die zweitwichtigste Prädiktorvariable war der evolutionäre Hintergrund (direkter Effekt: β=.19). Dies bedeutet, dass unter Berücksichtigung der individuellen Bildung Marker des evolutionären Hintergrunds der Gruppe als informative Prädiktoren für die Intelligenz dienen können. Die Produktivität des Landes (oder das Einkommen) hat ebenfalls einen positiven Effekt, wenn sie hinzugefügt wird (β=.12; keine informativen Rohwertskalen der Evolution und des BIP-Logs). Wenn die individuelle Bildung berücksichtigt wird, hat die kognitive Fähigkeit des Herkunftslandes fast keinen zusätzlichen Effekt (β=.04). Die Kultur hat keinen direkten Einfluss auf den IQ der Einwanderer.

Es gibt jedoch auch indirekte Effekte, z. B. der kognitiven Fähigkeiten des Heimatlandes durch die individuelle Bildung (βind=.17×.37=.06). Direkte und indirekte Effekte des Länderfähigkeitsniveaus zusammengenommen: βtot=βdir+βind=.04+.06=.10. Der gesamte statistische Effekt der Evolution (über kognitive Fähigkeiten und Schuljahre) ist βtot=.29. Der statistische Gesamteffekt der Kultur ist βtot=.05. Die Rangfolge der Faktoren ist, dass an erster Stelle die Bildung des einzelnen Einwanderers steht (β=.37), gefolgt von der Evolution βtot=.29 und an dritter Stelle die Kultur βtot=.05. Wenn man das BIP hinzufügt, ist das BIP die drittwichtigste Variable. Auch hier hat sich gezeigt, dass individuelle Prädiktoren informativer sind als Gruppenprädiktoren, aber letztere sind nicht nutzlos.

Es ist eine offene Frage, inwieweit die genannten Beziehungen kausale Effekte darstellen. Dies gilt für alle Variablen, auch für den Faktor Evolution. Andere mögliche Einflussfaktoren, die mit einer Variablen verbunden sein können (z. B. die Qualität der Lebensbedingungen, z. T. durch das BIP abgedeckt), müssen berücksichtigt werden.

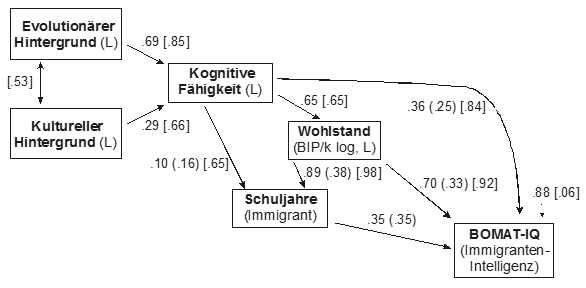

In einer Mehrebenenpfadanalyse (Abbildung 3) wurden zwei Variablen auf Individualebeneverwendet („within“; individuelle Schuljahre und als Kriterium die Intelligenz der Zuwanderer BOMAT). Auf Individualebenewurden N=425Beobachtungen verwendet. Auf der Ebene der Ländern („between“; N=15 Herkunftsländer) wurden die Variablen Evolution, Kultur, kognitive Fähigkeiten und der Logarithmus des Pro-Kopf-BIP gewählt.[3] Auf Individualebenebeträgt der statistische Effekt der Jahre der Schulbildung β=.35; ein Jahr Schulbildung entspricht 1.77 IQ-Punkten im BOMAT. Auf Länderebene hatten das BIP pro Kopf und der IQ erhebliche Auswirkungen (βGDP=.70, βCA=.36). Zu beachten ist, dass die Stichprobe nur 15 Auswanderungs- (oder „Flüchtlings-“) Länder umfasst. In einer größeren Stichprobe, die westliche und ostasiatische Länder umfasst, könnte das Muster der Auswirkungen umgekehrt sein (βCA>βGDP). Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass hinter dem Wohlstand (BIP pro Kopf) auch die kognitiven Fähigkeiten der Gesellschaft stehen. Hinter der kognitiven Fähigkeit stehen die Evolution (βEvo=.69) und die Kultur (βCul=.29). Im Vergleich zur Ebene der individuellen Daten bleiben die Pfadkoeffizienten stabil, aber nicht (alle) identisch: βEvo=.69 vs. βEvo=.69, βCul=.35 vs. βCul=.29, ebenso wie der statistische Effekt der kognitiven Fähigkeit des Landes auf die Schuljahre: βCA=.17 vs. βCA=.10. Es ist jedoch immer zu berücksichtigen, dass die Modelle immer vereinfachend sind – so fehlt beispielsweise die Bildung in den Familien. Zudem ist der BIP-Effekt hier unplausibel hoch (Kombination aus wechselseitigen Effekten, eventuell fehlerbelastet, da kleine und selektive Länderstichprobe).

Abbildung 3: Mehrebenen-Pfadanalyse auf Individual- und Länderebene (L) mit Herkunftsland- (Evolution, Kultur, kognitive Fähigkeiten, Produktivität-Einkommen-Wohlstand) und individuellen (Schuljahre, BOMAT-IQ) Variablen, Kriterium Intelligenz der Einwanderer (BOMAT-IQ) (standardisierte Pfadkoeffizienten, Korrelationen auf Individualebenein runden Klammern, Korrelationen auf Länderebene in eckigen Klammern, FIML, Fehlerterm als unerklärte Restvarianz (individuell .88, Land .06), CFI=.99, SRMR=.01 innerhalb [.05 zwischen]), Standardfehler in Tabelle S3 des Anhangs des englischen Artikels, N=425Personen und 15 Länder. [C:\Programme\SPSS\BomatKlauk\ BOMIndIQMEAD.cdr]

Wir beginnen mit einem Vergleich der wichtigsten Ergebnisse von drei unabhängigen Studien, die von drei verschiedenen Forschungsgruppen in drei verschiedenen Regionen Deutschlands durchgeführt wurden (siehe Tabelle 7; eine Art „Mini-Metaanalyse“).

Tabelle 7: Vergleich der Ergebnisse von drei deutschen Studien über Flüchtlinge und Einwanderer.

| Studie A (1) | Studie B (2) | Studie C (3) | Gewichteter Mittelwert / Spanne / Summe | |

| Autor | Albrecht & Buchhardt (Rindermann) | Frintrup & Spengler | Klauk | Drei unabhängige Forscher (Forschungsgruppen) |

| Jahr | 2015 | 2015–2017 | 2017–2018 | 2015–2018 |

| Größe der Stichprobe | 29 | 552 | 499 | Summe 1080 |

| Altersschnitt | 31.86 Jahre | 24.30 Jahre | 32.91 Jahre | 28.48 Jahre |

| % weiblich | 0 % | – | 37 % | 35 % |

| Region | Sachsen | Bundesweit | NRW, Sachsen-Anhalt | Bundesweit |

| Test | I-S-T numerisch und figural | Caidance-R (Matrizen, Geschwindigkeit, AG, Rechnen) | BOMAT (figurale Matrizen) | Figurale und andere Intelligenztests |

| IQ | 92 IQ-Punkte | 86 IQ-Punkte | 90 IQ-Punkte (84 IQ-Punkte) | 88 IQ-Punkte (85 IQ-Punkte) |

| Bildung Mittel | 10.31 Jahre | 11.24 Jahre | 10.53 Jahre | 10.89 Jahre |

| Korrelation Bildung-IQ | .50 | – | .41 | .41 |

| IQ pro Schuljahr | 1.99 IQ-Punkte | – | 1.77 bis 2.11 | 2 IQ-Punkte |

Anmerkungen: AG: Arbeitsgedächtnis; gewichtet: gewichtet nach Stichprobengröße. Studie B ergibt mit IQ 86 einen eher optimistischen Mittelwert für diese Stichprobe (alternativ etwa IQ 82 Punkte). Für Studie C wurden die Normen des BOMAT-Handbuchs herangezogen (IQ 90); würde die spätere deutsche Erwachsenenstichprobe als Vergleich herangezogen (in Klammern), wären die Schätzungen für den IQ von Migranten niedriger (IQ 84).

Die durchschnittliche Intelligenz von Flüchtlingen in Deutschland liegt bei 88 IQ-Punkten (oder 85 IQ-Punkten, je nachdem, welche deutschen Stichproben zur Normierung herangezogen werden). Dies zeigt eine gewisse Spannbreite, die immer bei mehreren Stichproben auftritt, ist aber kein Hinweis auf eine große Verzerrung, die die Interpretation der Ergebnisse gefährden könnte. Das Ergebnismuster ist robust und deutet stets auf ein unterdurchschnittliches Intelligenzniveau im Vergleich zu mitteleuropäischen Normen hin. Es deckt sich auch mit den Ergebnissen von Schulleistungs- und Intelligenzteststudien mit Kindern aus der Türkei und arabischen Ländern, die in den letzten drei Jahrzehnten in Deutschland vor der Einschulung bzw. in Grund- und weiterführenden Schulen getestet wurden (Durchschnitt bei etwa 87 IQ-Punkten; siehe Einleitung). Eine höhere Intelligenz ist mit einem größeren Erfolg in Deutschkursen verbunden (r=.35; Abschnitt 6.2 im Anhang des englischsprachigen Beitrags). Die Dauer der Schulbildung beträgt etwa 11 Jahre (Tabelle 7). Die Bildung ist mit der Intelligenz positiv korreliert (r=.41; Tabelle 7). Unterschiede bestehen im Alter und in den Rahmenbedingungen: In Studie B waren die Flüchtlinge jünger. In Studie A wurden die Daten in Asylbewerberheimen erhoben. In Studie C wurden die Daten in Sprachkursen erhoben, in Studie B in Jobcentern und deren Qualifizierungsmaßnahmen. Dies kann einen Einfluss auf die Altersstruktur haben. Die Robustheit der Ergebnisse trotz dieser Unterschiede spricht für die Gültigkeit des Gesamtergebnisses.

Ein durchschnittlicher Intelligenzquotient von 88 bzw. 85 IQ-Punkten (im Vergleich zu einem deutschen Durchschnitt von rund 100 und einer Standardabweichung von 15) bedeutet ein ähnliches Intelligenzniveau wie das von deutschen Hauptschülern, z. B. für den Beruf des Bäckers oder Friseurs (Heller & Perleth, 2000). Das Niveau ist sicherlich zu niedrig, um die Grundlage für ein zweites deutsches Wirtschaftswunder zu bilden, wie es der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Daimler, Dieter Zetsche, erwartete. Kognitive Fähigkeiten (Intelligenz, Verfügung über Wissen und dessen intelligente Nutzung) sind der beste Prädiktor für Arbeitsleistung, Innovation und bahnbrechende Ideen. Gerade in der Moderne mit zunehmender Komplexität, Digitalisierung, abstrakten Prozessabläufen und geringeren Fehlertoleranzen, werden kognitive Fähigkeiten immer wichtiger für den Erfolg. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die neuen Einwanderergruppen – zumindest die Mehrheit von ihnen – zu einer solchen Entwicklung beitragen werden. Im weniger komplexen Dienstleistungsbereich, etwa in der Logistik oder im Handwerk, könnten sie jedoch gute Chancen haben – je nach Arbeitsmarktnachfrage und Persönlichkeitsmerkmalen wie Gewissenhaftigkeit.

Wenn Wirtschaftsführer wie Zetsche, Journalisten, Politiker (z. B. Katrin Göring-Eckardt von den Grünen) oder Aktivisten (auch aus der Wissenschaft) ernsthaft glauben würden, dass diese Art der Zuwanderung gut für das Aufnahmeland ist, wie würden sie sich dann verhalten? Sie würden mit Freude die kognitiven Fähigkeiten aller ankommenden Einwanderer messen und ihren Bildungs-, Beschäftigungs- und wirtschaftlichen Erfolg verfolgen. Sie würden Millionen von Euro an Forschungsgeldern für kognitive Tests von Einwanderern bereitstellen. Aber das tun sie nicht.[4] Und warum? Wahrscheinlich, weil sie nicht wirklich glauben, was sie sagen, und weil sie es vorziehen würden, dass die Öffentlichkeit nichts von diesen IQ-Unterschieden erfährt. Stattdessen wird behauptet, wie es die SPD-Politikerin Petra Berg tat, dass eine solche Forderung nach Intelligenztests massiv Vorurteile schüre und ein menschenfeindliches und diskriminierendes Menschenbild offenbare.[5]

Ein weiteres wichtiges Ergebnis der Studie ist, dass das durchschnittliche Intelligenzniveau von Zuwanderern in Deutschland etwa 5 bis 10 IQ-Punkte höher ist als der Durchschnitt in ihren Herkunftsländern (Tabelle 3). Das bedeutet zunächst einmal, dass eine Erklärung für die Kluft zwischen Einheimischen und Zuwanderern mit Trauma oder negativer Selektion nicht überzeugend ist. Flüchtlinge sind deutlich intelligenter als der Durchschnitt der Schüler und jungen Erwachsenen in ihren Heimatländern. Es ist eher unplausibel anzunehmen, dass es die Genies sind, die nach Deutschland einwandern und später wegen Traumata bei einen IQ von 88 landen. Es ist plausibler anzunehmen, dass die Flüchtlinge bis zu einem gewissen Grad positiv selektiert sind. Sie sind auch jünger; allerdings beziehen sich die Ergebnisse der Schulleistungsstudien auch auf junge Menschen, und die Ergebnisse waren in diesen niedrig (Tabellen 3 und 4). Bis zu einem gewissen Grad können die Stichproben in allen drei Studien positiv verzerrt sein: Es liegen nur Ergebnisse von Personen vor, die sich bereit erklärt haben, sich testen zu lassen und/oder Kurse zu besuchen. Der tatsächliche Wert für die Gesamtpopulation aller Flüchtlinge in Deutschland (zu diesem Zeitpunkt) ist möglicherweise niedriger.

Wahrscheinlich kommen die etwas besser Gebildeten nach Europa. Aber das schadet dem Heimatland, weil die besser Gebildeten und Klügeren nicht mehr zum Land beitragen. Gleichzeitig schadet es auch dem Aufnahmeland, weil sie das durchschnittliche Fähigkeitsniveau des Aufnahmelandes senken werden. Es handelt sich also nicht um eine Win-Win-Situation, sondern um eine Lose-Lose-Situation. Rindermann (2018, Abb. 23.3) nennt es das Migration-Fähigkeits-Paradoxon: Wenn die überdurchschnittlichen kognitiven Schichten im Auswanderungsland auswandern, senkt dies das Fähigkeitsniveau der Heimatgesellschaft. Wenn die durchschnittlichen Fähigkeitsunterschiede zwischen den beiden Ländern groß sind, würden die überdurchschnittlichen kognitiven Schichten in den Auswanderungsländern den unterdurchschnittlichen kognitiven Schichten in den Aufnahmeländern entsprechen. Dies ist der Fall für die afrikanischen Länder südlich der Sahara mit einem durchschnittlichen kognitiven Fähigkeitsniveau von etwa 70 IQ-Punkten, während Westeuropa bei etwa 99 IQ-Punkten liegt (Tabelle 4). Ähnlich ist die Situation in den Ländern des Nahen Ostens mit einem durchschnittlichen kognitiven Fähigkeitsniveau von etwa 80 IQ-Punkten. Im Vergleich zu internationalen Benchmarks sind die intellektuellen Klassen oder „smarten Fraktionen“ in diesen auswanderungsgeneigten Ländern zu klein, um das intellektuelle Niveau des Aufnahmelandes anzuheben.[6]

Individuelle IQ-Werte können auch durch die Verwendung aggregierter Daten aus den Herkunftsländern vorhergesagt werden, aber die Vorhersagequalität ist geringer (multiple R=.50 vs. .34, Tabelle 6). Aggregierte Daten, die individuelle Daten ergänzen, erhöhen die multiple Korrelation nur um R=+.01. Wenn Einzeldaten verfügbar sind, sollten sie verwendet werden. Sind sie nicht verfügbar, können aggregierte Daten verwendet werden. Dies steht im Einklang mit der philosophisch-epistemischen Literatur über Denken und Wissenschaft (Sesardic, 2005, S. 223, 217ff.). Dasselbe gilt für die Verwendung von (aggregierten) Stereotypen zur Vorhersage des Verhaltens von Individuen (Jussim, 2012, S. 362ff.). Solange man nicht über (verlässliche und valide) Informationen über ein Individuum verfügt, kann man auf gruppenbasierte Daten zurückgreifen, was Jussim die Stereotype Rationality Hypothesis nennt:

„Es ist rational und vernünftig, Stereotypen zu verwenden, wenn keine individualisierenden Informationen vorliegen, wenn die individualisierenden Informationen als nutzlos empfunden werden und wenn individualisierende Informationen entweder knapp oder mehrdeutig sind. (Jussim, 2012, S. 380f.)

Wenn wir zum Beispiel etwas über die Temperatur in New York und Anchorage am 12. Mai 2022 sagen wollen, können wir sie einfach dort messen. Wenn dies jedoch nicht möglich ist, wäre es töricht, keine geographischen Informationen, die Meinungen einer größeren Stichprobe von Einschätzern (keine Experten) oder vergangene Temperaturen zu verwenden. Da Informationen über Einzelpersonen nie perfekt sind und auch unsere Formeln zur Integration verschiedener Variablen nicht perfekt sind, wäre es oft besser, noch zusätzlich gruppenbasierte Daten zu verwenden. Wenn wir uns irren, ist es wahrscheinlicher, dass das wahre Ergebnis in Richtung eines Gruppenmittelwerts geht als von einem Gruppenmittelwert weg. Rationale Bayessche Inferenz (bei Menschen oder hochentwickelten maschinellen Lernalgorithmen) würde angesichts der bekannten Unzuverlässigkeit von Messungen auf Individualebene ebenfalls die Gruppenzugehörigkeit für Vorhersagen berücksichtigen. Eine epistemisch rationale Person nutzt solche Informationen.

Ein interessanter Nebenbefund ist die negative Korrelation zwischen Geschwisterzahl und Intelligenz (Individuen: r=−.21, auf Länderebene r=−.81; Tabelle 5, Tabelle S1 im Anhang des englischen Artikeln). Dies würde bedeuten, unabhängig davon, ob man eher von einer umweltbedingten oder einer genetischen Weitergabe von Fähigkeiten über Generationen ausgeht, dass bedeutende Umweltverbesserungen vorhanden sein müssen, um die Intelligenz über die Generationen zu erhalten.

Wie lassen sich die individuellen Unterschiede innerhalb der Zuwanderergruppen erklären (auf der Grundlage der Ergebnisse von Studie C)? Die Bildung ist entscheidend – je länger die Schulbildung, desto intelligenter sind die Zuwanderer (r=.41; Tabelle 5 und Abbildungen 2 und 3). Es gibt auch einen transgenerationalen Effekt, der von den Eltern auf die Kinder und deren aktuelle IQ-Werte als Erwachsene übergeht (Bildung der Eltern r=.39, Bücher r=.33). Die positive Korrelation zwischen Bildung und den Ergebnissen der Intelligenztests bestätigt die Gültigkeit der Ergebnisse. Außerdem kann sie durch eine kausale Theorie der Bildung auf den IQ erklärt werden (Ceci, 1991). In einer Metaanalyse natürlicher Experimente zu den Auswirkungen von Schule auf die Intelligenz von Ritchie und Tucker-Drob (2018) betrug der durchschnittliche Gewinn durch den Besuch eines Schuljahres 3.39 IQ-Punkte. In unserer Studie waren es etwa 2 IQ-Punkte. Das ist niedriger, und in keiner Studie oder einzelnen Datenanalyse hier war er höher als 2.11 IQ-Punkte. Dies könnte darauf hinweisen, dass die Schulen in den Herkunftsländern der Flüchtlinge einen geringeren kognitiven Fördereffekt haben, was wahrscheinlich auf die geringere Qualität der Schulen zurückzuführen ist. Natürlich wirkt sich Intelligenz auch positiv auf die Bildung aus – wer schlauer ist, geht länger zur Schule und lernt in der gegebenen Zeit mehr. Schließlich kann eine dritte Variable wie Gene den Zusammenhang zwischen Bildung und Intelligenz noch verstärken (Plomin, 2018). Unsere Art der Studie kann die Wirkungsrichtungen nicht unterscheiden. Andere Determinanten, die wir nicht erhoben haben, wie Ernährung und Gesundheitsversorgung, könnten eine Rolle spielen. Diese sollten in zukünftigen Studien berücksichtigt werden.

Und wie lassen sich die Unterschiede in der Intelligenz der Einwanderer nach Herkunftsland erklären? Auch hier ist es die Bildung, und zwar entweder die für das Land gemittelten Werte der einzelnen Einwanderer (Bücher, Bildung der Eltern und eigene Bildung) oder der Mittelwert der Bildung der Erwachsenen im Heimatland. Die durchschnittlichen kognitiven Fähigkeiten in einer Gesellschaft korrelieren etwas weniger stark mit dem IQ der Zuwanderer, aber in dieser 15-Länder-Stichprobe mit kleinen Stichprobengrößen von 5 bis 10 Personen können solche Unterschiede in den Korrelationen nicht interpretiert werden. Hinter dem durchschnittlichen kognitiven Fähigkeitsniveau eines Landes stehen Bildung, evolutionäres Erbe und Kultur (siehe auch Rindermann, 2018).

6. Vorbehalte, Limitationen und Ausblick

Es sind mehrere Einschränkungen zu beachten: Erstens gibt es, wie immer, individuelle Unterschiede. Unter den Einwanderern oder jeder anderen ausgewählten Gruppe gibt es Ärzte, Ingenieure und Genies (siehe auch das Histogramm in Abbildung S1 im Anhang des englischen Artikels). Dennoch kämen auf jede dieser Personen mit einem IQ von über 130 5.25 Personen mit einem IQ von 80, um den beobachteten Durchschnitt von 88 IQ-Punkten zu erreichen. Auf eine Person mit hohen kognitiven Fähigkeiten kämen also mehr Personen mit niedrigem Niveau.

Zweitens verringern Akkulturation innerhalb einer Generation und Mischehen im Allgemeinen die Unterschiede zwischen Einwanderern und Einheimischen (z. B. Rindermann & Thompson, 2016; Robie et al., 2017; te Nijenhuis et al., 2004). In einer internationalen Studie (Rindermann & Thompson, 2016) war die Konvergenz mit 1 bis 2 IQ-Punkten pro Generation jedoch nicht so groß, und es ist wahrscheinlich, dass die Tendenz zur Verringerung der Unterschiede im Laufe der Zeit (geringere Zuwächse von der zweiten zur dritten Generation) und mit zunehmendem Anteil von Zuwanderern (die ihre eigenen Milieus schaffen) abnehmen wird.

Ein gängiger Einwand ist, dass die Tests eine negative Verzerrung (Bias) gegenüber Migranten aufweisen. Dem wird entgegengehalten, dass die Tests in den Studien A und C sprachfrei und in der Studie C (BOMAT) rein figural sind und dass die Ergebnisse der in den Herkunftsländern durchgeführten muttersprachlichen Schulleistungsstudien tendenziell eher niedrigere Ergebnisse ergaben. In Studie B wurden die Tests in der Muttersprache der Teilnehmer durchgeführt. Alltagsaufgaben (z. B. Umgang mit dem Smartphone, Planung eines Termins bei der Ausländerbehörde, Führerscheinprüfung, Preiskontrolle beim Einkaufen, Problemlösen usw.) und eine Analyse des Denkens und der Rationalität im Alltag sollten den üblichen Testansatz ergänzen.[7]

In den Studien B und C haben wir das Phänomen, dass die genauen IQ-Werte schwanken, in Studie B in Abhängigkeit von der genannten Quelle, in Studie C in Abhängigkeit von der verwendeten Normierungsstichprobe. Es ist daher vielleicht besser, von einem Wertebereich (IQ um 84 bis 92) zu sprechen als von einem einzigen IQ-Wert (88 oder 85). Jedenfalls deuten alle Ergebnisse auf eine einen unterdurchschnittlichen IQ.

Ein Problem der Studie C (der hier analysierten Daten) ist die recht begrenzte Anzahl von Ländern (N=15) und für einige Länder die kleine Stichprobe von Zuwanderern. Die Stichprobe wird von Syrern dominiert (N=223). Die Pfadanalysen wurden am unteren Ende der gerade noch möglichen Stichprobengröße durchgeführt und erfordern eine Wiederholung an einer unabhängigen Stichprobe. Weitere Studien sollten versuchen, für mehr Flüchtlingsländer und größere Stichproben Daten zu erheben. Möglicherweise kann in Zukunft eine Kreuzvalidierung mit Länderdaten aus Studie B durchgeführt werden. In Studie B könnten die verschiedenen Tests und ihre unterschiedliche Wissenslastigkeit (z. B. Berechnung vs. geistige Geschwindigkeit) dazu beitragen, zwischen allgemeiner Intelligenz und schulischen und kulturellen Effekten zu unterscheiden.

Die Ergebnisse wurden in Deutschland erzielt. Ergänzende Studien in Österreich, der Schweiz oder den Benelux- und skandinavischen Ländern sowie in Frankreich, Italien und Spanien könnten die Verallgemeinerbarkeit oder die Besonderheit der Ergebnisse (möglicherweise aufgrund unterschiedlicher Einwanderungspolitiken) belegen. Eine weitere Stichprobe in Deutschland („IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten“; Brücker et al., 2018), die ebenfalls Daten zu kognitiven Fähigkeiten erhoben hat, allerdings in einer sehr kurzen Form (ein 90-Sekunden-Test zur geistigen Geschwindigkeit), könnte in Zukunft analysiert werden.

Nach Abschluss unserer Studien und unseres Manuskripts machte uns ein Leser unserer Forschung aus dem Iran auf eine unveröffentlichte Studie aufmerksam, die eine größere iranische Flüchtlingsstudie in Deutschland umfasste (Pinto & Kühnel, 2020). Aus dieser Studie gibt es drei wichtige Erkenntnisse:

- Das durchschnittliche IQ-Niveau (unter Verwendung figuraler Intelligenztests mit deutschen Normen) liegt bei IQ 100 (Pinto & Kühnel, 2020, S. 17). Dies steht zunächst in deutlichem Widerspruch zu unseren Ergebnissen (Mittelwert von drei Studien um IQ 85 bis 88; Tabelle 7). Allerdings scheint die 115 Personen umfassende Stichprobe von Pinto und Kühnel positiv selektiert zu sein: 65 % hatten eine Universität besucht (S. 15), was ein deutlich höherer Anteil ist als die einheimische Bevölkerung in Deutschland; die Teilnehmer konnten Deutsch mindestens auf B1-Niveau sprechen und verstehen (S. 12). Außerdem ist unklar, wie die Flüchtlingsstichprobe gewonnen wurde (nicht beschrieben); sie scheint nicht repräsentativ zu sein. Schließlich hatten die Hochschulabsolventen in der Flüchtlingsstichprobe von Pinto und Kühnel einen durchschnittlichen IQ von 102 (S. 18), was fast dem von deutschen Realschulabsolventen entspricht (S. 20, IQ 103). Auf Schulebene ist dies genau das gleiche Ergebnis wie in der Chemnitzer Studie mit Flüchtlinge (in einer Zeitungsüberschrift beschrieben als: „Ingenieure auf dem Niveau von Mittelschülern“).

- Die individuelle Dauer des Schulbesuchs ist ein guter Prädiktor für die Ergebnisse von Intelligenztests (r=.32, .36 Pinto & Kühnel, 2020, S. 17). Unsere Korrelation ist etwas höher, wahrscheinlich weil unsere Stichprobe aus Flüchtlingen mit einer größeren Leistungsdiversität besteht (r=.41; Tabelle 7).

- Das durchschnittliche Bildungsniveau eines Landes korreliert mit dem IQ der Flüchtlinge (r=.17, N=115; Pinto & Kühnel, 2020, S. 18). Unser Ergebnis, das auf Daten auf Länderebene basiert, die mit individuellen Flüchtlingsdaten korreliert sind, ist mit r=.33 (Tabelle 5) noch etwas höher. Wir verwendeten feiner unterscheidende Daten für die Bildungsniveaus der Länder, Pinto und Kühnel verwendeten eine Dreigruppen-Kategorisierung. Dies könnte unsere etwas höheren Korrelationen erklären.

Auch wenn Pinto und Kühnel einen anderen theoretischen Hintergrund haben und ihre Ergebnisse anders interpretieren (Menschen sind gleich intelligent: „Es ist unvernünftig anzunehmen, dass die Flüchtlingsstichprobe weniger intelligent ist als die deutsche Schulstichprobe.“: Pinto & Kühnel, 2020, S. 20), stützen ihre Ergebnisse die Ergebnisse der drei hier vorgestellten Studien eher als dass sie ihnen widersprechen.

HR: Institut für Psychologie, Technische Universität Chemnitz, 09111 Chemnitz, Korrespondierender Autor: heiner.rindermann@psychologie.tu-chemnitz.de.

BK: Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Hochschule Harz, D 38855 Wernigerode.

JTh: University College London (im Ruhestand), London.

Albrecht, S. M. & Buchhardt, L. (2015). Bildung und Kompetenz unter Asylbewerbern. Eine Untersuchung mit Asylbewerbern aus Syrien, Tunesien, Libyen und der Russischen Föderation in Chemnitzer Asylbewerberheimen. Chemnitz: Unveröffentlichte Bachelorarbeit an der TU Chemnitz.

Angrist, N., Djankov, S., Goldberg, P. K. & Patrinos, H. A. (2021). Measuring human capital using global learning data. Nature, 592, 403–408.

Ausländerzentralregister. (2019). Herkunftsländer von Schutzsuchenden 2010-2017. Abgerufen am 20. Februar 2019 von www.bva.bund.de/DE/Das-BVA/Aufgaben/A/Auslaenderzentralregister/azr_node.html

Becker, B., & Biedinger, N. (2006). Ethnische Bildungsungleichheit zu Schulbeginn. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 58, 660–684.

Bettge, S. (2018). Grundauswertung der Einschulungsdaten in Berlin 2017. Berlin: Senatsverwaltung für Gesundheit.

Borjas, G. J. (2016). We wanted workers: Unraveling the immigration narrative. New York: Norton.

Brücker, H., Rother, N. & Schupp, J. (2018). IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten 2016. Nürnberg: IAB-Forschungsbericht 13/2017.

Carabaña, J. (2011). Why do the results of immigrant students depend so much on their country of origin and so little on their country of destination? In M. A. Pereyra, H.-G. Kotthoff & R. Cowen (Hg.), Pisa under examination. Changing knowledge, changing tests, and changing schools (S. 207–221). Rotterdam: Sense.

Ceci, S. J. (1991). How much does schooling influence general intelligence and its cognitive components? A reassessment of the evidence. Developmental Psychology, 27, 703–722.

Cohen, J. (1994). The earth is round (p<.05). American Psychologist, 49, 997–1003.

Connor, G. & Fuerst, J. (Eds.). (2024). Studying correlations between genetic variation and test score gaps. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Damir-Geilsdorf, S. & Sabra, M. (2018). Disrupted families: The gendered impacts of family reunification policies on Syrian refugees in Germany. UN Women Headquarters.

ESI (European Stability Initiative) (2017). The refugee crisis through statistics. A compilation for politicians, journalists and other concerned citizens. Berlin. ESI.

Frintrup, A. (Hrsg.). (2018a). Berufliche Integration von Flüchtlingen und Migranten. Berlin: Springer.

Frintrup, A. (2018b). Sprache ist nicht das größte Problem. (Sprache ist nicht das größte Problem.) Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19. März, Jg. 66, S. 16.

Frintrup, A. & Spengler, M. (2016a). Integrative Eignungsdiagnostik. Personalmagazin, 18, 16–18.

Frintrup, A. & Spengler, M. (2016b). Talente entdecken: Kompetenzanalyse für Flüchtlinge. Wirtschaftspsychologie aktuell, 3, 13–16.

Gierke, S. (2014, Dezember 11). Sprache im Migrationsdiskurs: Warum „Asylant“ ein Killwort ist. Süddeutsche Zeitung. www.sueddeutsche.de/politik/sprache-im-migrationsdiskurs-warum-asylant-ein-killwort-ist-1.2262201

Gigerenzer, G. (2004). Mindless statistics. Journal of SocioEconomics, 33, 587–606.

Gottfredson, L. S. (2003). g, jobs and life. In H. Nyborg (Hrsg.), The scientific study of general intelligence. Tribute to Arthur R. Jensen (S. 293–342). Oxford: Pergamon.

Hanushek, E. A. & Woessmann, L. (2015). The knowledge capital of nations. Cambridge, MA: MIT Press.

Heller, K. A. & Perleth, C. (2000). Kognitiver FähigkeitsTest (KFT 4–12+R). Weinheim: Beltz.

Hossiep, R. & Hasella, M. (2010). Bochumer Matrizentest. BOMAT Standard. Göttingen: Hogrefe.

Johnson, W., Norris, T., Bann, D., Cameron, N., Wells, J. K., Cole, T. J. & Hardy, R. (2020). Differences in the relationship of weight to height, and thus the meaning of BMI, according to age, sex, and birth year cohort. Annals of Human Biology, 47(2), 199–207.

Jones, G. (2016). Hive mind: How your nation’s IQ matters so much more than your own. Stanford: Stanford University Press.

Jones, G. & Schneider, W. J. (2010). IQ in the production function: Evidence from immigrant earnings. Economic Inquiry, 48(3), 743–755.

Jussim, L. (2012). Social perception and social reality: Why accuracy dominates bias and self-fulfilling prophecy. Oxford: Oxford University Press.

Kapur, D. & McHale, J. (2005). Give us your best and brightest: The global hunt for talent and its impact on the developing world. Washington: Center for Global Development.

Kaufman, S. B., Reynolds, M. R., Liu, X., Kaufman, A. S. & McGrew, K. S. (2012). Are cognitive g and academic achievement g one and the same g? An exploration on the Woodcock-Johnson and Kaufman tests. Intelligence, 40(2), 123–138.

Kelley, T. L. (1927). Interpretation of educational measurements. New York: World Book Company.

Klauk, B. (2019). Intelligenzdiagnostik bei überwiegend Nicht-EU-Migrantinnen und -Migranten. Wirtschaftspsychologie, 2019, 55–68.

Kramer, J. (2009). Allgemeine Intelligenz und beruflicher Erfolg in Deutschland. Vertiefende und weiterführende Metaanalysen. Psychologische Rundschau, 60(2), 82–98.

Kröger, M. (2016, 28. Januar). Jobs für Flüchtlinge. Zetsches Versprechen – und was daraus wurde. Der Spiegel. www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/fluechtlinge-daimler-und-co-beschraenken-sich-auf-praktika-a-1074495.html

Levels, M., Dronkers, J. & Kraaykamp, G. (2008). Immigrant children’s educational achievement in Western countries: Origin, destination, and community effects on mathematical performance. American Sociological Review, 73, 835–853.

Liepmann, D., Beauducel, A., Brocke, B. & Amthauer, R. (2007). I-S-T 2000 R. Intelligenz-Struktur-Test 2000 R. Göttingen: Hogrefe.

Lim, S. S., Updike, R. L., Kaldjian, A. S., Barber, R. M., Cowling, K., York, H., & et al. (2018). Measuring human capital: A systematic analysis of 195 countries and territories, 1990–2016. The Lancet, 392, 1217–1234.

Lynn, R. & Becker, D. (2019). The intelligence of nations. London: Ulster Institute for Social Research.

Mani, A., Mullainathan, S., Shafir, E. & Zhao, J. (2013). Poverty impedes cognitive function. Science, 341(6149), 976–980.

Manthei, G. & Raffelhüschen, B. (2018). Migration and long-term fiscal sustainability in welfare Europe: A case study. FinanzArchiv, 74(4), 446–461.

Meyer, J. W., Ramirez, F. O. & Soysal, Y. N. (1992). World expansion of mass education, 1870-1980. Sociology of Education, 65, 128–149.

Nannestad, P. (2007). Immigration and welfare states: A survey of 15 years of research. European Journal of Political Economy, 23(2), 512–532.

Piffer, D. (2015). A review of intelligence GWAS hits: Their relationship to country IQ and the issue of spatial autocorrelation. Intelligence, 53, 43–50.

Piffer, D. & Kirkegaard, E. O. W. (2024). Evolutionary trends of polygenic scores in European populations from the Paleolithic to modern times. Twin Research and Human Genetics, 27(1), 30–49.

Pinker, S. (1994). The game of the name. New York Times, 5. April, S. 21.

Pinto, C. & Kühnel, A. (2020, June 23). Culture Free Intelligence Test with refugees – The role of education in intelligence testing. ResearchGate, https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25010.22725

Plomin, R. (2018). Blueprint: How DNA makes us who we are. London: Penguin/Allen Lane.

Pokropek, A., Marks, G. N. & Borgonovi, F. (2022). How much do students’ scores in PISA reflect general intelligence and how much do they reflect specific abilities? Journal of Educational Psychology, 114(5), 1121–1135.

Rich, A.-K. (2016). Asylerstantragsteller in Deutschland im Jahr 2015. Nürnberg: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF).

Richwine, J. (2009). IQ and immigration policy. Boston: Dissertation at Harvard University.

Rindermann, H. (2013). African cognitive ability: Research, results, divergences and recommendations. Personality and Individual Differences, 55, 229–233.

Rindermann, H. (2015, 17. Oktober). Ingenieure auf Realschulniveau. Focus, 23(43), 42-44. Internet: www.focus.de/finanzen/news/wir-verteidigen-europas-werte-ingenieure-auf-realschulniveau_id_5016680.html

Rindermann, H. (2018). Cognitive capitalism: Human capital and the wellbeing of nations. Cambridge: Cambridge University Press.

Rindermann, H. (2024a). Surprisingly low results from studies on cognitive ability in developing countries: Are the results credible? Discover Education, 3(1), 55. https://doi.org/10.1007/s44217-024-00135-5; www.researchgate.net/publication/380754429_Surprisingly_low_results_from_studies_on_cognitive_ability_in_developing_countries_are_the_results_credible

Rindermann, H. (2024b). Why are there differences across German states in student achievement and cognitive ability? Heliyon, e25043. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e25043

Rindermann, H. & Baumeister, A. E. E. (2015a). Parents’ SES vs. parental educational behavior and children’s development: A reanalysis of the Hart and Risley study. Learning and Individual Differences, 37, 133–138.

Rindermann, H. & Baumeister, A. E. E. (2015b). Validating the interpretations of PISA and TIMSS tasks: A rating study. International Journal of Testing, 15, 1–22.

Rindermann, H. & Carl, N. (2018). Human Rights: Why countries differ. Comparative Sociology, 17, 29–69.

Rindermann, H. & Carl, N. (2020). The good country index, cognitive ability and culture. Comparative Sociology, 19, 39–68.

Rindermann, H. & Ceci, S. J. (2018). Parents’ education is more important than their wealth in shaping their children’s intelligence: Results of 19 samples in seven countries at different developmental levels. Journal for the Education of the Gifted, 41, 298–326.

Rindermann, H., & Thompson, J. (2016). The cognitive competences of immigrant and native students across the world: An analysis of gaps, possible causes and impact. Journal of Biosocial Science, 48, 66–93.

Rindermann, H., Becker, D. & Coyle, Th. R. (2016). Survey of expert opinion on intelligence: Causes of international differences in cognitive ability tests. Frontiers in Psychology, 7(399), 1–9.

Rindermann, H., Klauk, B. & Thompson, J. (2024). Intelligence of refugees in Germany: Levels, differences and possible determinants. Journal of Controversial Ideas, 4(2), 20. https://doi.org/10.35995/jci04020020

Ritchie, S. J. & Tucker-Drob, E. M. (2018). How much does education improve intelligence? A meta-analysis. Psychological Science, 29, 1358–1369.

Robie, C., Christiansen, N. D., Hausdorf, P. A., Murphy, S. A., Fisher, P. A., Risavy, S. D., & Keeping, L. M. (2017). International comparison of group differences in general mental ability for immigrants versus non-immigrants. International Journal of Selection and Assessment, 25(4), 347–359.

Schmidt, F. L. (2009). Select on intelligence. In E. A. Locke (Ed.), Handbook of principles of organizational behavior (pp. 3–17). Chichester: Wiley.

Sesardic, N. (2005). Making sense of heritability. Cambridge: Cambridge University Press.

Staib, J. (2016, 27. Februar). Nicht mal am Horizont ein Ausbildungsplatz. Frankfurter Allgemeine Zeitung. www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/ausbildung-von-fluechtlingen-in-rosenheim-14092678.html

Staib, J. (2021). Unbegleitete Minderjährige. Es lief besser als erwartet. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21. Februar. www.faz.net/aktuell/politik/inland/unbegleitete-minderjaehrige-es-lief-besser-als-erwartet-17206433.html

Stanat, P., Schipolowski, S., Mahler, N., Weirich, S. & Henschel, S. (2019). IQB-Bildungstrend 2018. Münster: Waxmann.

Taschinski, R. (1985). Eine Untersuchung zur Kulturfairneß der Progressiven Matrizen von Raven gegenüber türkischen Kindern in Deutschland. Psychologie in Erziehung und Unterricht, 32(3), 229–239.

te Nijenhuis, J., de Jong, M.-J., Evers, A., & van der Flier, H. (2004). Are cognitive differences between immigrant and majority groups diminishing? European Journal of Personality, 18, 405–434.

Thompson, J. (2017, February 11). The Woodley effect. Retrieved from Psychological Commenter website: www.unz.com/jthompson/the-woodley-effect

Tiedemann, J. & Billmann-Mahecha, E. (2004). Migration, Familiensprache und Schulerfolg. Ergebnisse aus der Hannoverschen Grundschulstudie. In W. Bos, E. M. Lankes, N. Plaßmeier & K. Schwippert (Hrsg.), Heterogenität. Eine Herausforderung an die empirische Bildungsforschung (S. 269–280). Münster: Waxmann.

UNDP & Arab Fund for Economic and Social Development (2003). Arab Human Development Report 2003. Building a knowledge society. New York: UNDP.

Van de Beek, J., Roodenburg, H., Hartog, J., & Kreffer, G. (2021). Grenzeloze verzorgingsstaat. De gevolgen van immigratie voor de overheidsfinanciën. [2023 übersetzt: Borderless welfare state. The consequences of immigration for public finances.] Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Amsterdam School of Economics.

Wasserstein, R. L., Schirm, A. L. & Lazar, N. A. (2019). Moving to a world beyond “p < 0.05”. American Statistician, 73(supp. 1), 1–19.

Wößmann, L. (2015, 27. November). Flüchtlinge und Fachkräftemangel – eine Win-Win-Situation für die Wirtschaft? http://web.archive.org/web/20151129224028/http://web.de:80/magazine/geld-karriere/fluechtlinge-fachkraeftemangel-win-win-situation-wirtschaft-31161936

Wößmann, L. (2016). Integration durch Bildung. Für eine realistische Flüchtlingspolitik. Forschung und Lehre, 23(1), 11–13.

Hinweise

Autorenschaft: Bruno Klauk konzipierte Studie C und sammelte die Daten (einschließlich der Vergleichsgruppe 2022). Heiner Rindermann betreute Studie A und führte die statistischen Analysen (einschließlich Pfadanalysen) von Studie C für dieses Manuskript durch. Alle internationalen Daten (Bildung, Schule, Wohlstand, evolutionäre und kulturelle Indikatoren usw.) wurden von ihm (HR) zusammengestellt. Der Erstautor (HR) verfasste eine erste vorläufige Version des Manuskripts und dessen Überarbeitung. Alle drei Autoren, Bruno Klauk, Heiner Rindermann und James Thompson, schrieben und überarbeiteten das Manuskript.

Informationen zu Anhang, Datenverfügbarkeit, Interessen und Ethikkommissionen siehe Originalbeitrag.

[1] IQ-Umrechnung: ((12.04-17.03) : 4.82 x 15) + 100 = 84,47 IQ-Punkte.

[2] Das BIP pro Kopf steht für das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Es hat verschiedene Bedeutungen: 1. Maß des Wohlstandes, des Reichtums. 2. Maß der Lebensqualität. 3. Maß der Produktivität, wie gut und effektiv jemand bzw. die Einwohner eines Landes im Schnitt arbeiten.

[3] Ein Gutachter fragte, warum es im Modell von Abbildung 3 einen Pfad von den kognitiven Fähigkeiten zum BIP gibt, im Modell von Abbildung 2 aber nicht. Während im Individualdatenmodell von Abbildung 2 das BIP nur eine zusätzliche Kontrollvariable für den BOMAT-IQ der Zuwanderer war (die in einer separaten Analyse hinzugefügt wurde), ist das BIP im Modell von Abbildung 3 eine Variable, die Teil des Modells selbst ist. Das BIP war also in Abbildung 2 keine reguläre Variable im Modell, sondern nur eine Kontrollvariable für den BOMAT-IQ (wie groß könnte der Effekt des Wohlstands auf die individuelle Intelligenz sein?).

[4] Wir danken Prof. Geoffrey Miller von der University of New Mexico, der uns auf diese Unstimmigkeit hingewiesen hat.

[5] 17.04.2016, www.welt.de/politik/deutschland/article154428894/IQ-Test-fuer-Fluechtlinge-sorgt-fuer-Streit-im-Saarland.html

[6] Ausnahmen sind möglich, da es sich immer um Verteilungen mit Extremwerten am oberen und unteren Rand handelt. So sind beispielsweise die Leiter von Biontech, die zusammen mit Pfizer einen Impfstoff gegen COVID-19 entwickelt haben, ein türkischstämmiges Ehepaar (Uğur Şahin und Özlem Türeci).

[7] Bezeichnenderweise wurde eine solche Studie (Rindermann, 2024a), die Denken und Rationalität im Alltag untersuchte, nach Publikation vom Herausgeber der Zeitschrift ohne Angabe wissenschaftlicher Gründe (keine Gutachten etc.) zurückgezogen.