Am 10. Mai sind Emanuel Macron, Friedrich Merz und Keir Starmer gemeinsam nach Kiew gefahren, um dem Regime von Wolodymyr Selenskyj den Rücken zu stärken. In einer Erklärung teilten die drei mit, dass Gebietsabtretungen der Ukraine nicht in Frage kämen, dass sie Selenskyj verstärkt Waffen liefern würden und dass ohne 30-tägigen Waffenstillstand keine Friedensverhandlungen akzeptabel seien. (1)

Wie wenig die Parolen von Macron, Merz und Starmer wert sind, zeigte sich nur sechs Tage später. Nachdem Wladimir Putin direkte Verhandlungen ohne Vorbedingungen angeboten hatte, trafen sich Vertreter Russlands und der Ukraine, im Beisein des US-Außenministers, in der Türkei. Mit einem Gefangenenaustausch von jeweils 1000 Soldaten ist das konkrete Ergebnis mager. Der Fortschritt liegt aber darin, dass die Kriegsgegner erstmals seit März 2022 wieder direkt miteinander gesprochen hatten.

Am 19. Mai gab es dann schließlich ein Telefonat zwischen Donald Trump und Wladimir Putin, das laut beiden Seiten positiv und nützlich gewesen sei. Die Rede war von einem „Memorandum“, das „die Prinzipien einer Regelung, den Zeitrahmen eines möglichen Friedensabkommens und so weiter, einschließlich einer möglichen Waffenruhe“ beinhalten könne, „sofern angemessene Vereinbarungen getroffen werden“, sagte der russische Staatschef. Die direkten Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew sollten fortgesetzt werden, ein konkreter Zeitplan wurde offenbar nicht beschlossen.

Einmal mit Profis arbeiten oder Ugurs Geständnis: Lektürehilfe zu „Projekt Lightsspeed“

von Hesper-Verlag

25,00 €

Selenskyj und die Europäer

Ein wesentliches Hindernis für erfolgreiche Friedensverhandlungen sind Selenskyj und seine Clique. Nach Kriegsende könnten sie Wahlen kaum mehr verhindern und ihre Bilanz würde nicht gut ausfallen. Im Frühjahr 2022 hätten sie mit dem Verzicht auf einen NATO-Beitritt und auf die Krim sowie Autonomie für Teile der Regionen Donezk und Lugansk ein sofortiges Kriegsende haben können. Sie haben aber damals, offenbar nach britischer Intervention, die Gespräche abgebrochen, um auf einen militärischen Sieg zu setzen.

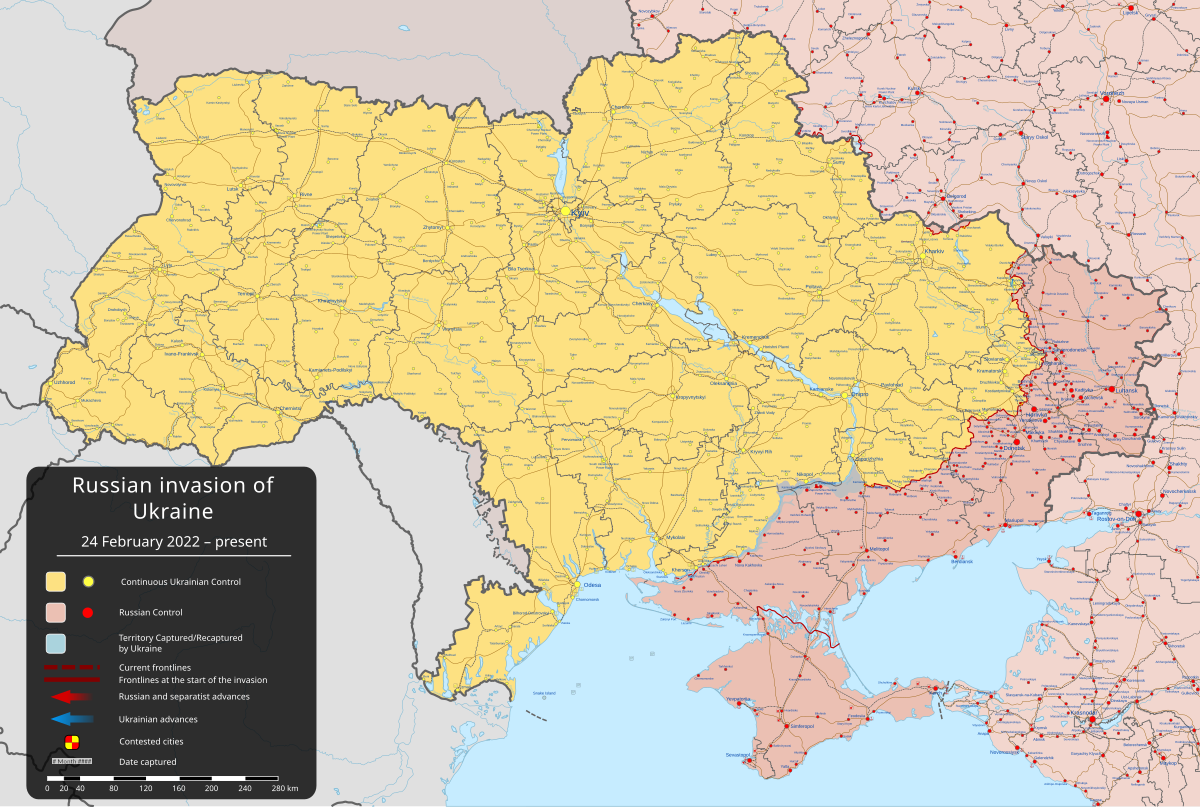

Aktuell ist ein realistischer Abschluss nur unter Aufgabe von NATO-Mitgliedschaft, Krim und vier weiteren Regionen zu haben. Dazwischen liegen für die Ukraine mehr als drei Jahre Krieg mit hunderttausenden Toten, die für nichts auf die Schlachtbank getrieben wurden. Das können Selenskyj und Co. politisch nicht überleben. Und ein solcher Friedensschluss könnte die neonazistischen Verbände in der Ukraine auch dazu motivieren, dass der Präsident das physisch nicht überlebt.

Neben dem ukrainischen Regime sind es vor allem Macron, Merz und Starmer, die einen baldigen Friedensschluss behindern. Sie basteln an einer „Koalition der Willigen“ und arbeiten an der Intensivierung von Waffenlieferungen. Merz will oder wollte die Taurus-Marschflugkörper schicken, Macron französische Soldaten.

Die drei europäischen Kriegshelden aus der Etappe sind daheim schwer angeschlagen. Macron verfügt nur über eine sehr instabile Regierung und brauchte zuletzt eine willfährige Justiz, um die aussichtsreichste Präsidentschaftskandidatin aus dem Rennen zu schießen. Merz ist erst nach einer peinlichen Panne in seine wackelige und knappe Koalition gestolpert. Starmer verspricht der Ukraine immer mehr Milliarden, während die soziale Lage im Land immer mieser wird – und er nach kurzer Zeit zum unbeliebtesten Premier.

Diese drei Herren sind schwach im eigenen Land. Sie sitzen auch bei Verhandlungen um einer Lösung des Ukraine-Konflikts bestenfalls am Katzentisch. Sie haben nicht die Kraft, eine eigene Perspektive in die eine (militärische) oder andere (politische) Richtung durchzusetzen. Sie haben aber gerade noch genug Kraft, um das Regime in Kiew am Leben zu erhalten und einen „Deal“ zwischen den USA und Russland zu sabotieren.

Russland und die Trump-Regierung

Erschwert wird ein Deal auch dadurch, dass Russland nach vielen gebrochenen Versprechen des Westens misstrauisch ist und nach all den eigenen Opfern keine Geschenke machen wird. Man hat gesehen, dass das Abkommen von Minsk, wie später von den damals beteiligten westlichen Politikern Angela Merkel und Francois Hollande hämisch erklärt, zur Kriegsvorbereitung der Ukraine gedacht war, und wird deshalb nun sicher keinen Waffenstillstand (ohne Abkommen) schließen, den die Ukraine nur zur Reorganisation und Neubewaffnung nutzen würde.

Russland verhandelt aus einer Position der Stärke. Die westlichen Sanktionen haben der EU viel mehr geschadet als Russland, das sich mit China und Indien stabile Partner entwickelt hat. Militärisch ist die russische Armee langsam, aber stetig am Vormarsch – und der Ukraine geht zunehmend die Luft aus. Die neue US-Regierung unterscheidet sich für Russland zwar deutlich von der kriegstreiberischen Biden-Administration. Gleichzeitig weiß man in Moskau nicht, ob womöglich in dreieinhalb Jahren wieder die globalistischen Scharfmacher in Washington den Ton angeben – und Trump zeigt mit seiner schwankenden Politik im Nahen Osten nicht gerade Verlässlichkeit.

Dennoch gab es aus Washington rasch nach Trumps Amtsantritt ein ernsthaftes Bemühen um eine Beilegung des Krieges. Trump scheint es ein tatsächliches Anliegen zu sein, als Friedenspräsident in die Geschichte einzugehen und seine diesbezüglichen Wahlversprechen umzusetzen. Die russenfeindliche Hysterie der Globalisten wurde durch eine realistische Politik ersetzt und am 23 April schließlich ein „finales Angebot“ vorgelegt.

Das Angebot beinhaltet, dass Russland die Krim offiziell und die vier weiteren Regionen de facto behalten kann, dass die Ukraine nicht der NATO beitritt und dass die Sanktionen gegen Russland aufgehoben werden. Auch aus russischer Sicht sind damit nicht alle Kriegsziele erreicht: Man muss auf die russischsprachigen Regionen Charkow und Odessa verzichten und in Kiew bleibt ein hochgerüstetes, aggressiv-nationalistisches, russenfeindliches Regime an der Macht.

Bei der US-Russlandpolitik gibt es jedenfalls eine entscheidende geopolitische Komponente. Ausgehend von einer beginnenden multipolaren Weltordnung gilt es, ein dauerhaftes stabiles Bündnis zwischen China und Russland zu verhindern. So wie Richard Nixon 1972 den damals schwächeren Teil des sowjetisch-chinesischen Blocks mit Angeboten auf seine Seite zu ziehen versuchte, so könnte Trump gegenüber Russland, dem aktuell schwächeren Teil, agieren. Bemerkenswerterweise wurden Russland auch keine US-Zölle angedroht.

Schluss mit der Energiewende! Warum Deutschlands Volkswirtschaft dringend Ökologischen Realismus braucht

von Dr. Björn Peters

25,- €

Ökonomisch ist Russland mit seinen Rohstoffen ebenso interessant wie geopolitisch. Und auch politisch-kulturell ist für den Trumpismus dieser Kurs logisch. Anders als die „kommunistische“ Diktatur in China oder die Mischung aus woken Spinnern und Islamisierung in der EU ist Russland ein Land, das sich so wie die US-Führung in europäischer, christlich-jüdischer, konservativer Tradition sieht. (2)

Gezerre um (Süd-) Osteuropa

Die Auseinandersetzung um Einfluss in Osteuropa spielt sich aber nicht nur auf der Ebene von offiziellen Erklärungen und Konferenzen ab. Vieles läuft auch hinter den Kulissen. Gerade in Südosteuropa sind da zuletzt etliche Fronten entstanden, auf denen unterschiedliche Kräfte mit unterschiedlichen Beziehungen zu den großen Mächten agieren.

Da haben wir den Block aus Ungarn, der Slowakei und Serbien. Diese drei Länder haben bei der Kriegspolitik der Globalisten der EU (und lange auch der USA) nicht mitgezogen, verfügen über „patriotische“ Regierungen, die – mehr oder weniger auf der Linie von Trump und gestärkt durch seine Amtsübernahme – ein einvernehmliches Auskommen und einen Deal mit Russland anstreben. In allen drei Ländern versuchen die Bürokraten aus Brüssel, Berlin und Paris die Regierungen zu stürzen – durch wirtschaftlichen und politischen Druck und durch globalistische „NGOs“ hinter der heimischen Opposition.

In Moldawien haben die Globalisten 2020 die Harvard-Absolventin und Weltbankberaterin Maia Sandu an die Macht gebracht, um die Option einer militärischen Operation gegen die prorussische Region Transnistrien zu verstärken. In Rumänien, einem wichtigen NATO-Aufmarschgebiet zur Intervention in der Ukraine, hat ein Gericht mit Rückendeckung der EU den aussichtsreichen rechtpopulistischen Kandidaten von der Wahl ausgeschlossen und zuletzt mit Ach und Krach (und viel Unterstützung durch Frankreich und westliche NGOs) den Pro-EU-Kandidaten durchgebracht. In beiden Ländern sind die Regierungen ebenso schwach wie in der Bevölkerung die Begeisterung für eine Kriegsteilnahme in der Ukraine.

Das NATO-Protektorat Kosovo hat immer wieder die Konflikte mit den mehrheitlich serbisch bewohnten Teilen des Landes verschärft. In Bosnien eskaliert der UN-Hochkommissar, der das Land de facto diktatorisch beherrscht, die Beziehungen zum serbischen Landesteil, indem Zahlungen verweigert und Milorad Dodik, der Präsident der bosnischen Serben zur Verhaftung ausgeschrieben wurde. Dodik gilt als Verbündeter von Ungarn und Serbien und als „prorussisch“.

Die EU-Globalisten versuchen in all diesen Ländern ihre Macht zu sichern und sie in der Front gegen Russland behalten. Die Trump-Regierung scheint noch nicht in all diesen Ländern handlungsfähig. Diverse US-Botschaften und sonstige Strukturen dürften noch weitgehend mit den Parteigängern der US-Globalisten durchsetzt sein und den Handlungsspielraum des Trumpismus dort einschränken.

Immerhin wurde USAID, dieser Moloch der US-Globalisten zur Infiltrierung verschiedenster Ländern der Welt, aufgelöst. Förderungen für etliche woke NGOs sowie globalistische Auslandssender wie Radio Free Europe / Radio Liberty oder Voice of America (VOA) werden schrittweise eingestampft, die 1300 VOA-Mitarbeiter in den Sonderurlaub geschickt. Ob die EU diesen Abbau von politisch-ideologischer Infiltrierung Osteuropas im Sinne der globalistischen und kriegstreiberischen Agenda ersetzen kann, wird sich zeigen.

Jedenfalls bedeutet jede Destabilisierung einer Pro-EU-Regierung in Osteuropa und jede Regierungskrise in Ländern wie Deutschland, Österreich, Frankreich, Spanien oder Großbritannien eine Schwächung dieser Agenda. Gleichzeitig muss auch bedacht werden, dass der Trumpismus immer wieder für außenpolitische Schwenks gut ist, dass zuletzt der republikanische US-Senator „Mega-Sanktionen“ gegen Russland vorbereitete. (3)

(2) https://diefreiheit.info/100-tage-erste-zwischenbilanz-der-trump-regierung/

Zum Weiterlesen: