Intelligenz von Flüchtlingen in Deutschland: Niveaus, Unterschiede und mögliche Determinanten[1]

Zusammenfassung: Intelligenz ist die beste Vorhersagevariable und der wichtigste kausale Faktor für beruflichen Erfolg. Die Messung der Intelligenz gibt daher Aufschluss über zukünftige Beschäftigung und Arbeitsleistung. Dies gilt für verschiedene Berufe und soziale Gruppen, einschließlich Einwanderer und Flüchtlinge. Zwei frühere deutsche Studien mit 29 und 552 Flüchtlingen ergaben durchschnittliche Intelligenzresultate von IQ 92 bzw. 86. Eine neuere Studie mit 499 Flüchtlingen und Zuwanderern aus 15 Ländern, die 2017 bis 2018 mit dem BOMAT, einem deutschen nichtsprachlichen und figuralen Matrizentest, durchgeführt wurde, ergab einen durchschnittlichen IQ von 90 (unter Verwendung der Normen des Manuals, IQ 84 unter Verwendung einer aktuellen deutschen Vergleichsstichprobe). Insgesamt (so das Ergebnis unserer „Mini-Metaanalyse“) liegen die kognitiven Fähigkeiten von Flüchtlingen etwa (5 bis) 10 IQ-Punkte über den durchschnittlichen Fähigkeiten von Menschen in ihren Heimatländern (gemessen durch Schulleistungs- oder Intelligenztests und zusammengestellt von verschiedenen Forschern), aber 12 (bis 15) IQ-Punkte unter dem deutschen Durchschnitt. Positive Auswahl, der Umstand, dass eher intelligentere Menschen ihre Herkunftsländer verlassen, und die Bereitschaft, an Teststudien teilzunehmen, spielen wahrscheinlich eine Rolle. Auf Individualebene ist der IQ der Flüchtlinge mit der Bildung korreliert: Jedes zusätzliche Jahr Schulbildung entspricht etwa +2 IQ-Punkten (Korrelation r=.41). Auf ländervergleichender Ebene ist die Bildung ebenfalls bedeutsam mit dem durchschnittlichen IQ der Einwanderer korreliert, aber auch das Niveau der kognitiven Fähigkeiten im Heimatland (fünf verschiedene Maße), das Einkommen (BIP pro Kopf als Indikator für den Lebensstandard), positiv bewertete politische Bedingungen (z. B. Demokratie), Indikatoren für die evolutionäre Herkunft und für die Kultur (Religion als Maß). Die kognitiven Fähigkeiten von Individuen konnten mit Variablen auf individueller Ebene besser vorhergesagt werden als mit Variablen auf Länderebene (multiple Korrelation R=.50 vs. .34). Wenn jedoch individuelle Vorhersagevariablen (Prädiktoren) nicht verfügbar sind, sind staatenbezogene Vorhersagevariablen nicht nutzlos. Pfadanalysen auf verschiedenen Datenebenen zeigten indirekte Auswirkungen der kognitiven Fähigkeiten des Herkunftslandes auf die Intelligenz der individuellen Flüchtlinge über das Einkommen und das Bildungsniveau.

Schlüsselbegriffe: Flüchtlinge; Einwanderer; Intelligenz; kognitive Fähigkeiten

1 Einführung

Einwanderer kommen schon seit Jahrzehnten nach Westeuropa und in die westliche Welt im Allgemeinen. Bis in die 1960er Jahre stammten die Einwanderer in Europa hauptsächlich aus Ost- und Südeuropa. Seit den 1960er Jahren kommen sie vor allem aus dem Nahen und Mittleren Osten (einschließlich Nordafrika und der Türkei) und, im Falle der ehemaligen Kolonialmächte (Großbritannien, Frankreich, Spanien, Portugal), auch aus deren ehemaligen Kolonien in der Karibik, Lateinamerika, Afrika sowie Zentral- und Südasien (Indien und Pakistan). In vielen Ländern, wie zum Beispiel in Deutschland, gab es Gastarbeiterprogramme. Erwachsene, in der Regel Männer, aus Südeuropa und der Türkei wurden eingeladen, für ein bis zwei Jahre in Deutschland zu arbeiten, und mussten dann zurückkehren. Da die Unternehmen nicht alle zwei Jahre neue Arbeitskräfte einstellen wollten, wurden die Zeiträume verlängert; außerdem erlaubte Deutschland später die Familienzusammenführung (Ehepartner, Kinder).

_______________

Kasten 1: Überblick über die Studie und ihre wichtigsten Ergebnisse

Wir untersuchen das Niveau der kognitiven Fähigkeiten von Flüchtlingen in Deutschland. Kognitive Fähigkeiten sind relevant, weil sie der wichtigste Faktor für Arbeitsproduktivität und Einkommen sind; sie sind auch wichtig für Lebensstil, Gesundheit und Einstellungen sowie für die Entwicklung einer Gesellschaft (Bildung, Institutionen, BIP, Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Kultur). Zunächst wird beschrieben, wie zu Beginn der großen Flüchtlingswelle ab 2015 (vor allem aus dem arabisch-muslimischen Raum) von Politik und Wirtschaft große Hoffnungen in deren Potenzial gesetzt wurden. Erfahrungsberichte aus der Wirtschaft und dem Bildungswesen, frühere Studien in den Herkunftsländern und zwei erste Studien in Deutschland verwiesen dagegen auf ein eher niedriges Leistungsniveau (die Ergebnisse variieren von knapp unter IQ 80 bis knapp über IQ 90, was in etwa Tätigkeiten im ungelernten Bereich bis hin zu solchen im Handwerk entspricht).

Wir haben unsere eigene Studie (vor dem Krieg in der Ukraine) mit fast 500 Personen aus Ländern des Nahen Ostens, Afrikas, Osteuropas und Zentralasiens durchgeführt und sind insgesamt zu einem IQ von 90 (bis 84) Punkten gekommen (zusammen mit dem IQ von 85 bis 88 zweier anderer deutscher Studien; siehe Tabelle 7). Dies entspricht einem Niveau für den Beruf des Bäckers oder Friseurs. Das Niveau ist zu niedrig, um die Grundlage für ein zweites Wirtschaftswunder zu bilden, schon gar nicht in der zunehmend komplexen technologischen, sozialen und kulturellen Moderne.

__________________

Seit den 1970er Jahren haben immer mehr Einwanderer einen Asylantrag gestellt. Der Höhepunkt wurde 2015/16 in der sogenannten europäischen Flüchtlingskrise erreicht, als Millionen von Flüchtlingen aus dem Nahen Osten, Zentral- und Südasien (Afghanistan und Pakistan) und Afrika (hauptsächlich Ostafrika) nach Europa kamen. Deutschland nahm im Vergleich zu anderen europäischen Ländern und im Vergleich zu den Vorjahren die meisten Zuwanderer auf (ESI, European Stability Initiative, 2017).

Die politische Elite und große Teile der Medien sowie die jüngere und städtische Bevölkerung begrüßten diese Entwicklung. Sie sahen viele positive Chancen, z. B. dass dringend benötigte Fachkräfte in die Industrie und den Dienstleistungssektor kommen würden. Auch ein Wirtschaftsführer, wie der damalige Vorstandsvorsitzende von Daimler (Mercedes), Dieter Zetsche, sagte nach Kröger (2016), die Zuwanderer seien „genau solche Menschen, die wir bei Mercedes und überall in unserem Land suchen“[2] und dass diese Zuwanderung „eine Grundlage für das nächste deutsche Wirtschaftswunder“ darstellen könnte.

Als Journalisten später bei Mercedes nachfragten, wie viele Flüchtlinge das Unternehmen eingestellt hätte, erfuhren sie jedoch, dass nur 40 Asylbewerber einen „Job“ erhalten hatten, und zwar in Form eines dreieinhalbstündigen Brückenpraktikums pro Tag, das in der Regel unbezahlt ist (Kröger, 2016). Berichte von Lehrern, Ausbildern und Journalisten deuten auch darauf hin, dass ein beträchtlicher Teil der neu aufgenommenen Zuwanderer nicht über die kognitiven und nicht-kognitiven Fähigkeiten verfügt, die für eine Berufsausbildung und beruflichen Erfolg erforderlich sind. In einem Schulprojekt in der bayerischen Stadt Rosenheim wurden zum Beispiel junge Flüchtlinge aus Somalia, Eritrea, der Elfenbeinküste und Afghanistan unterrichtet. Der Bericht stellt fest:

„Die Erwartungen sind groß. Aber das ist ein fast aussichtsloses Unterfangen. … ‚Selbst die Fittesten schaffen es nicht‘, sagt Johannes Fischer, der Leiter des Kreisjugendamts Rosenheim. … Von ‚einer gewissen Euphorie‘ berichtet er, die auch bei ihm geherrscht habe angesichts des Engagements der jungen Leute. Das wird schon irgendwie alles werden, so habe er im vergangenen Jahr gedacht. Jetzt sagt er: ‚Die Leute, die es schaffen, kann man an einer Hand abzählen.‘ Nur einem ‚ganz kleinen Bruchteil‘ gelinge eine Ausbildung. … Behörden, soziale Träger, Wirtschaft – alle setzen sich ein, ringen um die Integration. Bei wem, wenn nicht bei ihnen, könnte es also gelingen? … . ‚Aber in den vergangenen Monaten sind uns jeden Tag die Augen aufgegangen‘, sagt Astrid Langenegger, Ko-Geschäftsführerin der Initiative. ‚Bei rund 80 Prozent der Jugendlichen fehlen fast komplett neun Jahre Schulbildung. Eine Ausbildung ist eigentlich nicht realistisch‘, sagt sie. … Manchmal scheinen die Helfer darüber zu erschrecken, was sie da sagen. Sie fragen dann: Klingt das nicht wie ein Vorurteil?“ (Staib, 2016)

Sie berichteten auch, dass ein Praktikum von zwei Achtstundentagen für die meisten von ihnen zu anstrengend wäre. „Die wissen gar nicht, wie Arbeit läuft“, sagte der Leiter der örtlichen Selbsthilfegruppe. Und einige von ihnen akzeptieren Frauen nicht als Vorgesetzte. Sie würden nicht eine Küche putzen. Für die beteiligten Ausbilder wurde zum ersten Mal deutlich, wie anspruchsvoll die Ausbildung in Deutschland in den letzten Jahrzehnten geworden sei. Ungelernte Berufe gebe es nicht mehr. Das Beherrschen der deutschen Sprache auf B2-Niveau (obere Mittelstufe, z. B. Grundlinien von Texten verstehen, auch bei abstrakten Themen, sich flüssig verständigen, Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten benennen) sei für viele Flüchtlinge „intellektuell nicht erreichbar“, so das Jugendamt. Es sei nicht möglich, ihnen die komplexe Realität der Arbeitswelt in Deutschland beizubringen. Nur 1 von 100-150 unbegleiteten jungen Flüchtlingen würde eine Ausbildung schaffen“ (Staib, 2016).

Selbstverständlich können sich mit der Zeit viele besser an die neue Umgebung anpassen (Staib, 2021) und die Erfahrungen mit anderen Flüchtlingsgruppen sollen besser sein („Mit Syrern sei alles anders, sagen alle, die in der Betreuung arbeiten.“; Staib, 2016).[3] Psychologen wie Heiner Rindermann (2015) oder Bildungsökonomen wie Ludger Wößmann (2015) haben auf die in PISA- oder TIMS-Studien[4] ermittelten kognitiven Fähigkeiten von Zuwanderern in ihren Herkunftsländern hingewiesen und Zweifel geäußert. Insbesondere in Bezug auf die Zuwanderung aus Syrien schrieb Wößmann (2015):

Schluss mit der Energiewende! Warum Deutschlands Volkswirtschaft dringend Ökologischen Realismus braucht

von Dr. Björn Peters

25,- €

„Kurz gesagt: Das Ergebnis ist niederschmetternd. In Syrien erfüllen 65 Prozent der Schüler nicht dieses Basisniveau von Grundkompetenzen, in Albanien liegt die Quote bei 59 Prozent. … In Bezug auf die Beteiligung an einer modernen Gesellschaft sind das nach internationalen Bildungsstandards funktionale Analphabeten. Sie können nur eingeschränkt lesen und schreiben und auch nur einfachste Rechenaufgaben lösen. Selbst wenn sie [nach Deutschland zugewanderte Syrer und Albaner] Deutsch sprechen, können sie dem Unterrichtsgeschehen kaum folgen. … Laut der Handwerkskammer München-Oberbayern haben 70 Prozent der Azubis aus Afghanistan, Syrien und dem Irak, die vor zwei Jahren dort ihre Lehre angefangen haben, diese schon wieder abgebrochen.“

Das Fähigkeitsniveau der Schüler in Syrien läge um etwa 140 Schülerbeurteilungsskalenpunkte (SASQ; M=500, SD=100; s. Fußnote 5) unter dem deutschen Niveau, was nach Wößmann (2016) einem Defizit von vier bis fünf Jahren Ausbildung entspricht. Daher könnte nur eine relativ kurze teilqualifizierende Ausbildung mit dem Fokus auf praktische Tätigkeit erfolgreich sein.[5]

Schließlich werden diese skeptischen Einschätzungen durch frühere Schulleistungsstudien mit zugewanderten und einheimischen Kindern in Deutschland gestützt. Schüler mit Migrationshintergrund erzielten in der deutschen IQB-Studie (Stanat et al., 2019, S. 318; s. Fußnote 5) deutlich niedrigere Werte, wobei diejenigen aus der Türkei einen SASQ von 443 und diejenigen aus arabischen Ländern einen SASQ=400 erreichten. Deutsche Staatsangehörige hatten einen durchschnittlichen SASQ von 521. Umgerechnet auf einen IQ von 100 für Deutschland, entspricht dies 88.30 bzw. 81.85 IQ-Punkten.[6] Allerdings zeigen diese Ergebnisse auch, dass das Leistungsniveau der Zuwanderer etwas besser sein könnte als das durchschnittliche Leistungsniveau in ihren Herkunftsländern. Während Wößmann einen internationalen Abstand von 140 SASQ (in TIMSS 2011) nennt (im IQ-Maß 21 IQ-Punkte), ergibt sich für arabischsprachige Schüler in Deutschland ein kleinerer Abstand von 121 SASQ (im IQ-Maß 18 IQ-Punkte). Allerdings schneiden Schüler mit türkischem Migrationshintergrund nicht besser ab als Schüler in der Türkei (in TIMSS 2011 ein landesbezogener Abstand von 57 SASQ, umgerechnet 9 IQ-Punkte; innerhalb Deutschlands im IQB ein Abstand von 78 Skalenpunkten; mit beiden in der Türkei geborenen Eltern 12 IQ-Punkte).

Intelligenz- und Entwicklungstests, die bei Kindern im Alter von 5 und 6 Jahren vor dem Schuleintritt oder bei eingeschulten Kindern durchgeführt werden, zeigen ebenfalls Unterschiede in Leistung und Entwicklung auf: Eine Untersuchung von Kindern im Alter von 5 und 6 Jahren aus den Jahren 2000 bis 2005 ergab, dass türkische Kinder in Deutschland einen IQ von 90 hatten (die deutsche Referenzstichprobe wurde auf einen IQ von 100 festgelegt; Becker & Biedinger, 2006). Tiedemann und Billmann-Mahecha (2004) fanden bei türkischsprachigen Grundschulkindern einen Fähigkeitsunterschied von d=0.80, was einem IQ von 88 entspricht, ähnlich wie in der Studie von Becker und Biedinger.[7] In einer älteren Studie von Taschinski (1985), in der die Raven-Matrizen verwendet wurden, lag der durchschnittliche IQ von Gymnasiasten mit türkischem Hintergrund bei 76 IQ-Punkten. Wenn sowohl die älteren als auch die neueren Ergebnisse zutreffen, würde dies auf einen Aufholprozess hindeuten, der möglicherweise auf eine verbesserte Integration zurückzuführen ist. In Berlin schließlich ergab eine psychologische Studie an Kindern, die 2017 eingeschult wurden, dass im Durchschnitt etwa 30 % der deutschen und osteuropäischen Kinder Defizite in der Augen-Hand-Koordination aufwiesen. Allerdings zeigten 37.4 % der Kinder mit türkischem Hintergrund und 51.5 % der arabischsprachigen Kinder in Deutschland solche Defizite – also deutlich mehr Migranten (Bettge, 2018, S. 77).[8]

_______________

Kasten 2: Begriffe Flüchtling, Asylbewerber, Ausländer, Immigrant, Migrant, Migrationshintergrund

Der breiteste und beste Begriff ist „Menschen mit Migrationshintergrund“. Dieser Begriff umfasst alle Menschen, von neu angekommenen Flüchtlingen bis hin zu den Kindern und Enkeln von Zugewanderten. „Flüchtling“ ist ein politischer, medialer und juristischer Begriff; er steht im eigentlichen Sinne für Menschen, die aus Krieg oder anderen lebensbedrohlichen Notlagen (z. B. politischer Unterdrückung) kommen. „Geflüchtete“ im sprachlichen Sinn meint Personen, die Flüchtlinge waren. Politisch dient er Progressisten als Distinktion („Nichtlinke“ und nicht auf der Höhe der Zeit sich Befindende sprechen noch von „Flüchtlingen“). „Asylbewerber“ ist ein juristischer Begriff, er steht für Menschen, die einen Asylantrag gestellt haben. „Asylanten“ sind Menschen, die Asyl erhalten haben. „Ausländer“ ist ebenfalls ein Rechtsbegriff, er steht für Menschen, die eine andere Staatsbürgerschaft haben. „Einwanderer“ oder „Migranten“ sind Menschen, die aus dem Ausland kommen und sich für längere Zeit im neuen Land aufhalten (der Begriff „Migrant“ umfasst auch „Auswanderer“, aber dieser Aspekt ist hier nicht relevant). „Immigranten“ sind Einwanderer, wir verwenden hier die Begriffe „Migrant“ (kürzer) und „Immigrant“ (präziser) austauschbar.

In der Praxis werden die Begriffe sehr variabel verwendet und verändern sich im Laufe der Zeit. Sie werden mit einer negativen Aura verbunden und dann ausgetauscht („Euphemismus-Tretmühle“; Pinker, 1994). Im Deutschen ist zum Beispiel (ausgehend von bestimmten Milieus) nicht mehr „Asylant“, sondern „Asylbewerber“ angebracht; ebenso nicht mehr „Flüchtling“, sondern „Geflüchtete“.[9]

In unserer Studie haben wir es mit Menschen mit Migrationshintergrund zu tun, die alle zugewandert sind; etwa 90 % werden als Flüchtlinge angesehen. In der Vorstudie A waren alle Asylbewerber, etwa 95 % Flüchtlinge; in der Vorstudie B waren etwa 90 % Flüchtlinge; und in der Hauptstudie C waren etwa 80 % Flüchtlinge. Der rechtliche oder politische Status ist für die wissenschaftliche Untersuchung zweitrangig; wichtig ist das Herkunftsland (einheimisch oder Person mit Migrationshintergrund).

____________________

Während es überzeugende Belege für erkennbare Unterschiede in den kognitiven Fähigkeiten gibt, die entweder von Praktikern beobachtet oder durch verschiedene Tests in verschiedenen Altersgruppen und Jahrzehnten gemessen wurden, sind die Belege für positive oder negative Selektionseffekte schwach und widersprüchlich. Nach Kapur und McHale (2005) leiden ärmere Länder unter Talentabwanderung (Braindrain). Allerdings gibt es nur wenige statistische Daten über das Fähigkeitsniveau der Emigranten. Eine Studie von Borjas (2016, S. 78ff.) zeigte, dass vor allem die leistungsschwächeren Schichten der Lateinamerikaner auswandern. In Schulleistungsstudien sind die Fähigkeiten der Schüler im Allgemeinen mit denen ihrer Herkunftsländer vergleichbar (Carabaña, 2011). Auf der Grundlage von PISA-Daten (Levels et al., 2008) fand Rindermann einen positiven Selektions- oder Modifikationseffekt von nur +1 IQ-Punkt, d. h. das Leistungsniveau der Zuwanderer ist nur geringfügig besser als das in ihren Herkunftsländern (und ob dies auf Selektion oder Modifikation zurückzuführen ist, wissen wir nicht; Rindermann, 2018, S. 289).

Warum ist das alles wichtig? Kognitive Fähigkeiten – Intelligenz, über richtiges und relevantes Wissen zu verfügen und dieses intelligent einzusetzen – sind entscheidend für den Erfolg in der Schule, in der Berufsausbildung und auf dem Arbeitsmarkt (z. B. Kramer, 2009; Schmidt, 2009). Je komplexer die Arbeitsanforderungen sind, desto höher muss das Denkvermögen sein, um diese Anforderungen erfolgreich zu erfüllen (Gottfredson, 2003). Gesellschaften mit einem höheren durchschnittlichen Fähigkeitsniveau produzieren und verfügen über mehr Wohlstand, sind demokratischer und freier, achten die Menschenrechte stärker, haben bessere Universitäten, weniger Flugzeugabstürze, mehr Patente, mehr Innovationen, kurzum, die Lebensbedingungen in diesen Gesellschaften sind aus Sicht der meisten Menschen besser (z. B. Hanushek & Woessmann, 2015; Jones, 2016; Lynn & Becker, 2019; Rindermann & Carl, 2018, 2020). Der positive Effekt der Intelligenz gilt auch für Zuwanderer, z. B. erzielen die intelligenteren ein höheres Einkommen (Jones & Schneider, 2010; Richwine, 2009). Gleichzeitig bedeutet dies aber auch, dass eine erfolgreiche Integration (zu der noch mehr gehört, z. B. Einstellungen) weniger wahrscheinlich ist, wenn das kognitive Humankapital schlecht entwickelt ist, zudem sind damit hohe Kosten für die Aufnahmegesellschaft verbunden.

Obwohl in westlichen Gesellschaften aufgrund der Überalterung ein Bedarf an Zuwanderung junger Menschen besteht, tragen nur gut qualifizierte Menschen die Sozialsysteme und die Gesellschaft (Manthei & Raffelhüschen, 2018). Die Autoren schätzen, dass die öffentlichen Verbindlichkeiten in Deutschland infolge der Einwanderungswelle ab 2015 um rund 9 % steigen würden.[10] Für die Niederlande errechneten Van de Beek et al. (2021, 2023) durchschnittliche Kosten für nicht-westliche Einwanderer von fast 275.000 € (im Laufe eines Lebens). Diese skeptischen Einschätzungen werden im Allgemeinen durch eine ältere international vergleichende Untersuchung der Einwanderung in den Westen von Nannestad (2007, S. 530) bestätigt, der die Gewinne und Verluste durch verschiedene fiskalische und wohlfahrtspolitische Maßnahmen gewichtet: „Die Einwanderung in westliche Wohlfahrtsstaaten in den letzten 15 bis 20 Jahren war tendenziell nicht zum Vorteil für die Einheimischen.“[11]

1.1 Fragestellungen der Studie

Unsere Studie versucht, drei Fragen zu beantworten:

- Wie hoch sind die durchschnittlichen kognitiven Fähigkeiten von Flüchtlingen und Zuwanderern in Deutschland? Wir präsentieren Ergebnisse aus drei unabhängig voneinander durchgeführten Intelligenzteststudien von drei verschiedenen Forschern bzw. Forschungsgruppen.

- Wie können Fähigkeitsunterschiede innerhalb der Flüchtlingsgruppe (statistisch und inhaltlich) erklärt werden? Welche Rolle spielt z. B. die Bildung?

- Können wir Fähigkeitsunterschiede zwischen Flüchtlingen unter Berücksichtigung von Variablen aus ihrem Herkunftsland erklären? Hier führen wir Analysen auf verschiedenen Datenebenen durch.

2 Ergebnisse zweier früherer Studien

Uns liegen Ergebnisse aus zwei früheren Studien über Flüchtlinge vor, eine provisorische erste Studie mit einer kleinen und lokalen Stichprobe, und eine zweite mit einer großen Stichprobe aus verschiedenen Regionen Deutschlands. Wir stellen deren Ergebnisse vor, um sie mit unserer dritten Studie zu vergleichen. Gibt es große Unterschiede oder sind die Ergebnisse über Studien, Tests, Stichproben und Forscher hinweg stabil?

2.1 Vorherige Studie A: Flüchtlinge in Chemnitz

In einer von Heiner Rindermann betreuten Bachelorarbeit zweier Psychologiestudentinnen (Albrecht & Buchhardt, 2015) wurde die Intelligenz von 29 (ursprünglich 31, siehe Ende des Absatzes) Asylbewerbern in Chemnitz gemessen. Sie stammten aus Syrien (N=15), Tunesien (N=6), Libyen (N=3) und Russland (N=5). Alle waren Männer (im Jahr 2015 waren 74 % der Asylbewerber Männer [Rich, 2016]; bei Syrern waren es etwa 75 % [Damir-Geilsdorf & Sabra, 2018]). 27 der Chemnitzer Stichprobe waren Muslime, 2 waren Christen. Sie waren im Durchschnitt 32 Jahre alt (19 bis 59 Jahre). 66 % waren unverheiratet, 34 % waren verheiratet. Im Durchschnitt hatten sie eine Schulbildung von 10.31 Jahren (SD=1.97). Ihre Väter hatten einen Bildungsstand von 7.55 Jahren (SD=4.76) und ihre Mütter einen Bildungsstand von 5.41 Jahren (SD=5.14), was mit einem säkularen Anstieg der Bildung (die jüngere Generation hatte mehr Bildung; Meyer et al., 1992) und einem traditionellen Geschlechtsmuster in muslimischen Ländern übereinstimmt (UNDP, 2003). 35 % gaben an, eine akademische Ausbildung zu haben oder zu studieren, 65 % hatten keine. 3 % waren in ihrem Herkunftsland nicht erwerbstätig, 59 % waren erwerbstätig, 21 % arbeiteten als Facharbeiter, 17 % waren Studenten. Zwei Personen, die die Testanweisungen nicht verstanden hatten, wurden aus der ursprünglichen Stichprobe (31 Personen, darunter die einzige Frau) ausgeschlossen.

Es wurden eine numerische Skala und eine figurale Skala aus dem deutschen I-S-T 2000R (Liepmann et al., 2007) verwendet. Die numerischen Aufgaben umfassten Arithmetik (Plus, Minus, Multiplikation, Division, Bruchrechnung, Wurzelziehen, Potenzieren) und Zahlenreihen. Zu den figuralen Aufgaben gehören das Zusammensetzen von Formen (z. B. eines Kreises) aus Einzelteilen (wie bei Tangram), das Bestimmen der Identität von Würfeln und solche Aufgaben, die den Ravens Progressive Matrizen ähneln, aber nur vier Elemente enthalten.

Das durchschnittliche Intelligenzniveau der Flüchtlinge in dieser Stichprobe nach deutschen Normen betrug 92 IQ-Punkte. Das Ergebnis für die numerische, eher schulische Skala betrug 91 IQ-Punkte, für die figurale Skala 92 IQ-Punkte. Die Korrelation mit den Schuljahren betrug r=.50 (N=29) und mit der elterlichen Bildung r=.27 (N=29), was beides die Validität der Daten unterstützt (Bildung-Intelligenz-Korrelation: Rindermann & Baumeister, 2015a; Rindermann & Ceci, 2018).[12] Ein Jahr mehr Schulbildung bei Flüchtlingen entspricht einem Plus von 1.99 IQ-Punkten. Der durchschnittliche IQ der Personen mit oder in akademischer Ausbildung lag bei IQ 95, derjenigen ohne eine solche Ausbildung bei IQ 91. In dieser kleinen Stichprobe hatten ältere Flüchtlinge einen höheren IQ (r=.42), selbst wenn für die Bildung kontrolliert wurde (Partialkorrelation rp=.51) oder wenn Russen aus der Stichprobe ausgeschlossen wurden (rp=.48), was gegen einen sonst üblichen Altersrückgang und den oft beobachteten FLynn-Effekt spricht.[13]

Flüchtlinge mit Hochschulabschluss hatten einen IQ (96)[14], der mit dem von deutschen Realschülern vergleichbar war, z. B. für den Beruf des Automechanikers oder des Krankenpflegehelfers. Die Nicht-Akademiker hatten einen IQ (89), der mit dem von deutschen Hauptschülern vergleichbar ist, z. B. für den Beruf des Bäckers oder Friseurs. Der Vergleich mit Schülern deutscher Schulen basiert auf dem deutschen CogAT (Cognitive Abilities Test; Heller & Perleth, 2000).

Die Mittelwerte für die Länder sind recht spekulativ (es liegen nur Daten von 29 Personen vor); die Flüchtlinge aus den drei arabischen Ländern hatten einen IQ von 90 (N=24), die aus Russland einen IQ von 100 (N=5). Die gleiche wackelige Grundlage wird für die Religion angegeben: IQ 91 für Muslime (N=27), IQ 94 für Christen (N=2).

Es handelt sich um eine kleine Stichprobe, aber die Ergebnisse sind plausibel und scheinen gültig zu sein: ein gering höherer IQ auf einer figuralen Skala ohne schulische Inhalte; erhebliche Korrelationen mit der eigenen und der elterlichen Bildung der Probanden; höhere Korrelation mit der eigenen als mit der Bildung der Eltern; höherer IQ bei den Hochschulabsolventen; höherer IQ bei den wenigen Flüchtlingen aus Russland im Vergleich zu denen aus arabischen Ländern; höheres Bildungsniveau (Schuljahre) in der jüngeren Generation. Der einzige Widerspruch ist der „Woodley-Effekt“ der höheren Intelligenz der älteren Generation, d. h. kein FLynn-Effekt.[15]

Das gemessene Intelligenzniveau in dieser kleinen Stichprobe stützt nicht die zuvor gemeldete Annahme, dass Fachkräfte in der europäischen Migrationskrise eintrafen; es stützt vielmehr die späteren zu Skepsis führenden Erfahrungen von Lehrern und Helfern, die mit Flüchtlingen arbeiten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Flüchtlinge aus Afghanistan und afrikanischen Ländern südlich der Sahara in der Stichprobe der Studie A nicht vertreten waren. Vermutlich könnten die Durchschnittswerte (allgemein für Flüchtlinge in den Jahren 2015 bis 2021) noch niedriger sein (siehe Studie C, Tabelle 2). Im Vergleich zu Studien, die in den Herkunftsregionen durchgeführt wurden (in verschiedenen Fähigkeitsstudien hatten arabische Länder IQs von etwa 79 IQ-Punkten, Russland etwa 98 IQ-Punkte; Tabelle 3), sind die Ergebnisse in dieser Flüchtlingsstichprobe etwas höher. Vielleicht sind die kognitiv Kompetenteren ausgewandert oder die klügeren Flüchtlinge waren bereit, an der Studie teilzunehmen.

2.2 Vorherige Studie B: Flüchtlinge in Deutschland

Ein privates Unternehmen (HR [Human Resources] Diagnostics) mit Sitz in Stuttgart (Südwestdeutschland) hat eine Testbatterie namens Caidance-R (psychologische Kompetenzanalyse für Flüchtlinge und Menschen mit Migrationshintergrund) entwickelt, um die Humanressourcen von Flüchtlingen in Deutschland zu messen (Frintrup & Spengler, 2016a, 2016b). Der Ansatz stammt aus der Berufseignungsdiagnostik. Der webbasierte Test dauert zwei Stunden und kann an einem PC, Notebook oder Tablet durchgeführt werden. Der Test wird in Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch, Farsi (Persisch) und Türkisch durchgeführt. Er misst kognitive Fähigkeiten und die Persönlichkeit, einschließlich berufsrelevanter Einstellungen und Interessen (z. B. Gewissenhaftigkeit und Aufgabenorientierung). Die kognitiven Fähigkeiten umfassen mehrere Skalen: verbale, numerische und figurale Intelligenz (Inhaltsskalen Sprache, Mathematik, kulturreduziert graphisch-abstrakt), Problemlösen (Matrizen), Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit (gemessen mit verbalen, numerischen und figuralen Aufgaben), Konzentration (Zahlenreihen), Arbeitsgedächtnis (n-back, „kognitive Flexibilität“)[16] und Kopfrechnen. Die durchschnittliche Reliabilität (intern, Cronbach-α) liegt bei r=.82, die durchschnittliche Validität (Kriteriumsvalidität, z. B. Erfolg bei kommerziellen, einfacheren Tätigkeiten) bei r=.27 (nicht korrigiert für Unzuverlässigkeit und eingeschränkte Varianz, korrigiertes ρ=.56; Frintrup, 2018a, S. 64f.).[17] Der Vergleich von zwei Stichproben mit N=220Flüchtlingen ergab stabile Ergebnisse; die Unterschiede zwischen den Stichproben lagen bei d<0.10 (Frintrup & Spengler, 2016b). Bei der Normstichprobe handelt es sich um eine Arbeitsmarktstichprobe, bei der nicht klar ist, ob sie Studierende und Hochschulabsolventen umfasst (d. h. die Normstichprobe könnte leicht unterdurchschnittlich sein). Das bedeutet, dass die Testergebnisse gut mit denen der deutschen Arbeitssuchenden verglichen werden können.

In einer Stichprobe von N=552 arbeitssuchenden Flüchtlingen in Deutschland, die von der Agentur für Arbeit betreut werden und an Qualifizierungsmaßnahmen teilnehmen, betrug das Durchschnittsalter 24.3 Jahre (Frintrup, 2018a). Die durchschnittliche Schulbildung betrug 11.24 Jahre. 32 % hatten keine Berufserfahrung, 17 % hatten 1–2 Jahre, 43 % hatten 2 oder mehr Jahre (8 % machten keine Angaben). 22 % waren zwischen 0 und 6 Monaten in Deutschland, 54 % bis zu einem Jahr, 14 % bis zu 3 Jahren und 10 % mehr als 3 Jahre. In der zwischen 2015 und 2017 gemessenen Stichprobe lag der durchschnittliche „Problemlösungs“-IQ (Matrizen) bei 89.50 IQ-Punkten, die mentale Geschwindigkeit bei 77.50, die Konzentration bei 86.50, das Arbeitsgedächtnis bei 85.00 und das Kopfrechnen bei 77.50 (alle in IQ mit SD=15).

In einer anderen Arbeit (Frintrup, 2018b) wird das Ergebnis mit d=−1.20 unter dem deutschen Durchschnitt angegeben, was einem IQ von 82 Punkten entspricht. Der Durchschnitt von 89.50 und 82.00 steht für einen IQ von 86 (im Vergleich zur ersten Studie in Chemnitz; dort: 92 IQ-Punkte).[18] Mit den Worten des Testautors Andreas Frintrup (2018b, S. 16):

„Verglichen mit Normwerten deutscher Arbeitsmarktteilnehmer, zeigen sich insbesondere in kognitiven Fähigkeitsbereichen erhebliche Defizite der aktuellen Flüchtlingskohorten. Das allgemeine kognitive Niveau liegt circa 1,2 Standardabweichungen unterhalb einer repräsentativen deutschen Arbeitsmarktnorm. … Eine detaillierte Betrachtung zeigt, dass die größten Defizite in Fähigkeitsbereichen liegen, die grundlegende Rechenfähigkeiten (1,5 Standardabweichungen unter dem Durchschnitt deutscher Teilnehmer) und den Umgang mit Zahlen (etwa Sortierung nach Größe) erfordern. … Es gibt viele mögliche Erklärungsansätze, weshalb das durchschnittliche kognitive Leistungsvermögen in den Migrationsstichproben so viel geringer ist, dazu zählen neben hässlichen epigenetischen Theorien vor allem andere Lernkulturen, die Dauer und Zugangschancen eines Schulbesuchs, Kulturabhängigkeit von Diagnostik und der eingesetzten Tests bis zu Einflüssen von Fluchttraumata.“[19]

Ähnlich wie in der ersten Studie waren die Ergebnisse für die arithmetische Intelligenz niedriger als für die figurale (schulferne, kulturbedingte) Intelligenz. Frintrup nannte „hässliche“ (epi-)genetische Theorien, Kultur, Schulbildung, kulturelle Verzerrungen bei Tests und Traumata als mögliche Ursachen. Natürlich ist es erkenntnisbezogen (epistemisch) irrelevant, ob eine Theorie „hässlich“ ist oder nicht (was zählt, ist, ob eine Theorie wahr ist oder nicht). Hässlichkeit ist ein ästhetisches Kriterium im engeren Sinne, aber höchstwahrscheinlich war es als politisches Kriterium gemeint (aus Sicht der Linken). Auch politische Kriterien sind für wissenschaftliche oder epistemische Ziele irrelevant (Rindermann, 2018, S. 211ff.). Schließlich werden in der Wissenschaft häufig Gene als mögliche Ursache genannt (Rindermann et al., 2016). Für ihren Einfluss auf Intelligenzunterschiede gibt es umfangreiche indirekte Belege (z. B. Connor & Fuerst, 2024; Piffer, 2015; Piffer & Kirkegaard, 2024; Rindermann, 2018, Kap. 3.4.3 und 10.7). Traumata, etwa durch Kriegserlebnisse, persönliche Verfolgung und Misshandlung oder durch Belastungen auf der Flucht, könnten die Intelligenz mindern. Diese Annahmen werden generell durch eine Studie von Mani et al. (2013) gestützt, die in Indien Intelligenzminderungen bei hohem psychosozialen Stress beobachteten.

In unserer Studie befassen wir uns mit den oben genannten möglichen pädagogischen, genetischen und kulturellen Ursachen. Die Auswirkungen kultureller Verzerrungen bei Tests können durch den Vergleich verschiedener Verfahren untersucht werden. Allerdings sind alle Tests immer noch Tests. Darüber hinaus ist eine Analyse der Leistung und des Denkens im Alltag erforderlich (siehe oben; Verhalten in der Berufsausbildung; s. a. Rindermann, 2024a). Eine mögliche Auswirkung von Trauma- und Selektionseffekten kann durch den Vergleich der Testergebnisse von Flüchtlingen mit älteren Testergebnissen aus der Vorkriegszeit in ihren Herkunftsländern bestimmt werden.

3 Methode

Der zweite Autor (Bruno Klauk) konzipierte die Studie (Studie C) und erhob die Daten einschließlich der Daten der Vergleichsgruppe 2022 (Klauk, 2019).

3.1 Stichprobe

Die Stichprobe besteht aus 507 Migranten, die zwischen Mai 2017 und Dezember 2018 in elf Bildungseinrichtungen (z. B. Volkshochschulen) in zwei Bundesländern (Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt) an Sprachkursen teilgenommen hatten (ca. 57 % auf dem fortgeschrittenen Niveau B2 und höher; siehe Tabelle 1). Die Teilnehmer gaben eine schriftliche Einverständniserklärung in ihrer Muttersprache ab. Der Anteil der Testverweigerer lag unter 5 % und insgesamt bestand ein hohes Interesse daran zu erfahren, wie gut man im Test abschneiden würde. Die Teilnehmer erhielten keine Vergütung, bekamen aber die Ergebnisse (einschließlich eines schriftlichen Dokuments) in einem persönlichen Gespräch mit einem Psychologen (Bruno Klauk) am selben Tag.[20]

Der Besuch eines Sprachkurses und die Teilnahme an dem Test können eine leichte Positivauswahl bedeuten, das heißt, die untersuchte Stichprobe könnte intelligenter als der Durchschnitt der Migranten sein. Das Durchschnittsalter betrug 32.91 Jahre. 63 % waren Männer, 37 % waren Frauen, etwas mehr Frauen als bei der Zuwanderungswelle 2015 (Rich, 2016). Vermutlich waren nicht alle Teilnehmer rechtlich anerkannte Flüchtlinge (Asylbewerber, anerkannte Asylbewerber). 18 % gaben an, dass sie aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland gekommen sind (siehe Tabelle 2). Etwa 71 % stammten aus arabischen und muslimischen Ländern (siehe Tabellen 3 und 4). 42 % waren unverheiratet, 45 % verheiratet, 7.9 % verwitwet und 4.5 % geschieden. Die durchschnittliche Dauer der Schulbildung betrug 10.53 Jahre, 7.95 Jahre bei den Vätern und 6.43 Jahre bei den Müttern. Das gleiche Muster wurde in Studie A festgestellt: Die Väter hatten eine höhere Schulbildung als die Mütter; auch die jüngere Generation hatte eine höhere Bildung. Dies unterstreicht die Aussagekraft der Ergebnisse.

Die Verteilung der Staaten der Stichprobe (siehe Tabelle 3) haben wir mit Informationen aus dem amtlichen Ausländerzentralregister von 2019 verglichen. Dieser Vergleich zeigt, dass die Stichprobe von knapp 500 Probanden hinsichtlich der Herkunftsländer und deren Verteilung weitgehend repräsentativ für die Migrationsprozesse bis Ende 2017 ist (siehe auch Klauk, 2019, S. 57). Wie in Deutschland insgesamt bilden Flüchtlinge aus Syrien die größte Gruppe in der Stichprobe. Es folgen Flüchtlinge aus anderen arabischen und aus zentralasiatischen Ländern (Afghanistan, Irak, Iran) sowie aus Eritrea. Wichtig ist, dass die jeweiligen Herkunftsregionen (Naher Osten, Zentralasien, Afrika) angemessen vertreten sind.

Im Durchschnitt hatten die Teilnehmer 4.68 Geschwister. Sie waren seit 40 Monaten (SD=48) in Deutschland – drei Jahre und vier Monate. Etwa 63 % waren Muslime. 26 % waren Christen, der Rest gehörte anderen Religionen wie dem Jesidentum oder keiner Religion an (siehe Tabelle 1). Das durchschnittliche Einkommen in ihrem Herkunftsland betrug 707 Euro pro Monat (etwa 765 US-Dollar), SD=746 Euro. Ursprünglich bestand der Datensatz aus 508 Personen. Für 8 Personen lagen jedoch keine Informationen über das Herkunftsland vor, und eine Person war Lehrerin des Sprachkurses. Daher wurden neun Beobachtungen ausgeschlossen, es blieben 499 übrig. Die Stichprobengrößen variieren zwischen den Analysen etwas, da nicht alle Fragen von allen Teilnehmern beantwortet wurden.[21]

3.2 Variablen und Instrumente

Die Tests wurden in Gruppen in den Klassenräumen der Sprachkurse durchgeführt. Mit einem demografischen Fragebogen wurden Informationen über Alter, Geschlecht, Herkunftsland, Familienstand, Grund der Einreise nach Deutschland, Bildung, Anzahl der Bücher im Haushalt im Herkunftsland usw. erhoben. Diese Variablen tragen dazu bei, individuelle Unterschiede in den Leistungsergebnissen zu erklären.

Wie in Kasten 3 beschrieben, wurde als Intelligenztest der BOMAT (Bochumer Matrizentest; Hossiep & Hasella, 2010) verwendet, ein Raven-ähnlicher rein figuraler Intelligenztest.[22]

Tabelle 1. Merkmale der Stichprobe

Hinweis: Wenn die Gesamtsummen nicht genau 100 % betragen, ist dies auf Rundungsungenauigkeiten zurückzuführen.

_______________

Kasten 3: Begriffe Intelligenz, IQ, kognitive Fähigkeit, kognitive Kompetenz, Schülerleistungen, Humankapital, kognitives Humankapital

„Intelligenz“ wird hier definiert als die Fähigkeit zu denken, eine wissensreduzierte geistige Fähigkeit, die im Idealfall frei von spezifischem Wissen ist. Der „IQ“, der Intelligenzquotient, ist das Ergebnis eines Intelligenztests. Die Skala ist altersneutral mit einem Mittelwert von 100 und einer Standardabweichung von 15. Im engeren Sinne ist der IQ nur eine Skala wie Meter. Unter „kognitiven Fähigkeiten“ (oder „kognitive Kompetenz“) versteht man die Fähigkeit zu denken (Intelligenz), Wissen (die Verfügung über wahres und relevantes Wissen) und die intelligent-verstehende Nutzung dieses Wissens. Der Begriff kognitive Fähigkeiten kann auch weiter gefasst werden und umfasst alles von grundlegenden kognitiven Fähigkeiten (mentale Geschwindigkeit, Konzentration, Arbeitsgedächtnis) bis hin zum Lösen komplexer Probleme. Der Begriff „Schulleistung“ bezeichnet die schulischen Leistungen der Schüler, die anhand von Noten oder durch Leistungstests gemessen werden. Die Art der Messung und die Ergebnisse überschneiden sich stark mit „breiten“ Intelligenztests, d. h. Tests, die auch Wissenskomponenten enthalten. „Humankapital“ wird definiert als alles, was in einer Person ist und dazu beiträgt, im wirtschaftlichen Handeln produktiv zu sein, einschließlich Persönlichkeit (z. B. Gewissenhaftigkeit), Gesundheit und körperliche Fähigkeiten (Fitness, Sehen und Hören usw.). Die kognitiven Fähigkeiten sind hier entscheidend. Das „kognitive Humankapital“ umfasst die Anwendung kognitiver Fähigkeiten in (wirtschaftlichen) Vorhersage- und Erklärungsstudien.

_______________

Der BOMAT (Bochumer Matrizentest; Hossiep & Hasella, 2010), der in unserer Studie verwendet wurde, ist ein (enger) figuraler Intelligenztest, der die Intelligenz auf eine kulturreduzierte Weise gut misst (keine Arithmetik, keine Sprache, keine Wissensfragen). Ein ähnlicher figuraler Test findet sich im I-S-T (oder IST, Vorstudie A), der darüber hinaus aber auch eher schulnahe Rechenaufgaben enthält. In der Vorstudie B wurde ein breiterer Test der kognitiven Fähigkeiten verwendet, der verbale und mathematische Aufgaben enthält. Der Test der Vorstudie B wurde in verschiedene Sprachen übersetzt.

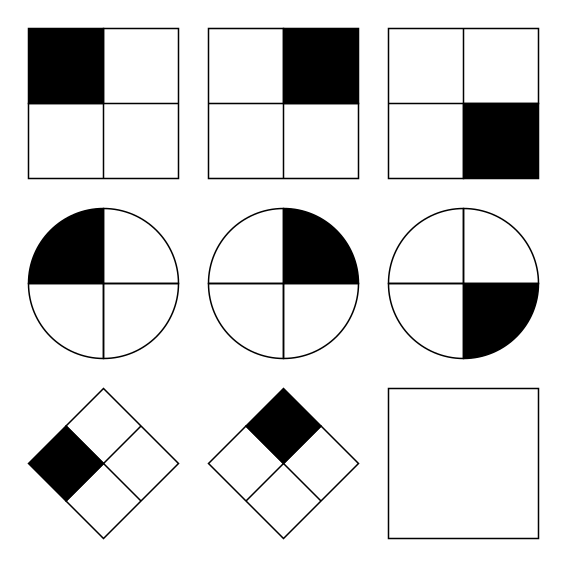

Der BOMAT wurde in mehreren Studien mit Sekundarschülern und Erwachsenen zwischen 1997 und 2007 entwickelt. Ziel war es, die allgemeine Intelligenz mit figural-abstraktem Material zu messen, das relativ unabhängig von spezifischen Schulerfahrungen ist. Es gibt 15 Felder, ein Feld ist leer, und die einzig richtige Lösung auf die Frage, was dieses Feld ausfüllen soll, muss aus sechs möglichen Optionen ausgewählt werden (siehe Abbildung 1).

Der Test besteht aus 30 figuralen Aufgaben, die in 30 Minuten zu bearbeiten sind. Die Reliabilität beträgt r=.82 (Cronbach-α) und r=.79 (Messwiederholung). Die Korrelationen mit den Raven Matrices liegen bei r=.41, mit dem CFT 20-R bei r=.57, mit den Noten in Mathematik bei r=|.34| (Validität; Hossiep & Hasella, 2010, S. 51–56). Die Normen werden für eine jüngere Population angegeben (Durchschnittsalter 16 Jahre, Bereich 14 bis 20 Jahre; Hossiep & Hasella, 2010, S. 37; Normen, S. 85, „alle“). Ein Histogramm im Zusatzmaterial zeigt die Verteilung der IQs für die getestete Flüchtlingsstichprobe (Abbildung S1; s. Anhang von Rindermann, Klauk & Thompson, 2024).[23]

Abbildung 1: Übungsaufgabe 2 des BOMAT (mit einem leichten Schwierigkeitsgrad). Die richtige Antwort ist A (Hossiep & Hasella, 2010)[24]

3.3 Zusätzliche neue deutsche BOMAT-Stichprobe mit Erwachsenen

Die im Testmanual vorgestellte Standardstichprobe bestand aus jungen Menschen (Schüler in Nordrhein-Westfalen unter 21 Jahren; Hossiep & Hasella, 2010). Diese Stichprobe ist nicht repräsentativ für Deutschland oder Erwachsene in Deutschland. Dies kann zwei Konsequenzen haben:

- Die Normen sind zu streng, weil die Intelligenzdimension, die mit dem BOMAT gemessen wird, in der Jugend ihr Plateau erreicht und dann wieder abfällt. Das würde bedeuten, dass das Fähigkeitsniveau von Migranten im Vergleich zu Erwachsenen in Deutschland unterschätzt würde.

- Die Normen sind zu milde, weil in der Normstichprobe auch Jugendliche (etwa im Alter von 14 bis 16 Jahren) enthalten sind, die im späteren Erwachsenenalter noch nicht ihr maximales Entwicklungsniveau der Intelligenz erreicht haben. Dies würde bedeuten, dass das Fähigkeitsniveau von Migranten im Vergleich zu Erwachsenen in Deutschland überschätzt wird.

Daher wurden die Daten mit dem BOMAT bei einheimischen Erwachsenen im Jahr 2022 erhoben. Es gab vier Stichproben: Studenten (N=201), überwiegend Berufstätige (N=140), Erwerbstätige (N=43) und Rentner (N=23), hauptsächlich aus Nordrhein-Westfalen. Sowohl Studenten als auch Rentner sind keine geeigneten Stichproben für Vergleiche mit unserer Zuwandererstichprobe (Durchschnittsalter etwa 33 Jahre). Wir nutzten diese neue Erhebung als zusätzliche Überprüfung der IQ-Werte (die stets auf Vergleichsstichproben beruhen).

3.4 Daten auf Länderebene

Die Beschreibung der Daten auf Länderebene ist im Anhang von Rindermann et al. (2024) zu finden.

3.5 Statistische Analysen

Kasten 4: Standardabweichungen, Korrelationen, Regressionen und Pfadanalysen

Bei statistischen Analysen berechnen wir Mittelwerte und Standardabweichungen. Letztere zeigen, ob eine Gruppe homogen oder heterogen ist.

Korrelationen zeigen die Enge (oder Stärke) und die Richtung einer Beziehung an. Die Korrelationskoeffizienten (r) schwanken zwischen −1, 0 und +1; 0 bedeutet keinen Zusammenhang (z. B. zwischen Haarlänge und Körpergröße bei Frauen oder Männern), +1 einen perfekten positiven Zusammenhang (wie zwischen der in Metern oder Fuß ausgedrückten Körpergröße), −1 einen perfekten negativen Zusammenhang (z. B. zwischen Noten auf einer Skala von 1 (gut) bis 6 (schlecht) und Noten auf der Skala von 1 (niedrig-schlecht) bis 15 (hoch-gut)). Bei r=±.10 spricht man von einem schwachen Zusammenhang, bei r=±.30 von einem mittleren und ab r=±.50 bis r=1 von einem starken Zusammenhang. Bei Partialkorrelationen wird aus dem Zusammenhang zwischen zwei Variablen der statistische Effekt einer dritten (oder mehr) Variablen herausgerechnet.

Wie Korrelationen stehen auch Regressionen für quantitativeBeziehungen. Wenn es nur zwei Variablen gibt, sind die (standardisierten) Ergebnisse die gleichen wie bei der Korrelation. Gibt es jedoch drei Variablen, d. h. zwei Variablen, mit denen ein Zielkriterium vorhergesagt wird, sind die Regressionskoeffizienten in der Regel kleiner als die Korrelationen, da sie die relative Beziehung zwischen einer Variablen A und C im Vergleich zur Beziehung zwischen B und C angeben. Ein Beispiel: Intelligenz und schulische Leistung korrelieren mit r=.50 und Fleiß und schulische Leistung mit r=.30. Der Regressionskoeffizient von Intelligenz auf Leistung beträgt jedoch nur beta β=.41 (statt r=.50) und der von Fleiß auf Leistung nur β=.23 (statt r=.30). Warum? Weil Intelligenz und Fleiß mit r=.35 miteinander korrelieren. Was die Intelligenz in Bezug auf die schulischen Leistungen erklärt, erklärt teilweise auch der Fleiß in Bezug auf die Leistungen. Die Regressionskoeffizienten geben also den „reinen“ Zusammenhang zwischen A und C und zwischen B und C wieder. R (in Großbuchstaben) ist die multiple Korrelation von zwei oder mehr Variablen mit einem Zielkriterium (Wertebereich 0 bis 1).

Pfadkoeffizienten sind dasselbe wie Regressionskoeffizienten: Sie geben eine relative Beziehung zu anderen Variablen wieder. Allerdings kann man bei Pfadanalysen zwischen direkten und indirekten Beziehungen unterscheiden. Um auf das Beispiel zurückzukommen: Fleiß hat einen direkten positiven Effekt auf die Schulleistung aber auch auf die Intelligenz und damit hat Fleiß über die Intelligenz wiederum indirekt auf die Schulleistung einen Effekt. Standardisierte Regressions- und Pfadkoeffizienten variieren (mit wenigen Ausnahmen) zwischen −1, 0 und +1.

Welche Bedeutung haben diese Beziehungen, egal ob sie zwischen zwei oder mehreren Variablen bestehen, ob sie relativ, direkt oder indirekt sind? Bei Korrelationen, Regressionen und Pfadanalysen werden nur statistische Beziehungen angegeben, mehr nicht. Ihre Interpretation ist bedeutend. Hohe Korrelationen können für die Ähnlichkeit oder Identität von Merkmalen und Messwerten stehen, z. B. wenn das Körpergewicht morgens mit einer Waage und abends mit einer anderen Waage gemessen wird. Es gibt keinen kausalen Effekt der Waage 1 oder des Gewichts morgens. Es wird das Gleiche gemessen. Oder die Intelligenz wird mit zwei verschiedenen Tests gemessen. Oder Korrelationen können für kausale Einflüsse stehen. Zwei Beispiele: Größe und Gewicht korrelieren mit r=.46 (Johnson et al., 2020; S. 203, Table 3). Sicher, größere Menschen sind schwerer (Größe→Gewicht). Eine bessere Ernährung in der Kindheit führt jedoch zu einer größeren Körpergröße (Gewicht→Größe bzw. Ernährung→Gewicht→Größe und auch Ernährung→Größe). Haarlänge und Körpergröße sind negativ korreliert: Größere Menschen haben kürzere Haare. Die Körpergröße hat jedoch keinen Einfluss auf die Haarlänge, und die Haarlänge hat keinen Einfluss auf die Körpergröße. Es ist das Geschlecht, Männer haben kürzere Haare und sind größer, Frauen haben längere Haare und sind kleiner. Für den geschlechtsspezifischen Größenunterschied sind sicherlich genetische Faktoren relevant, aber für den Unterschied in der Haarlänge sind es umweltlich-geschlechtsspezifische Vorstellungen von Attraktivität. Hinter geschlechtsspezifischen Attraktivitätsvorstellungen stehen kulturelle Faktoren, vielleicht auch soziale, ökonomische und genetische. Kausale Interpretationen setzen theoretische Annahmen über kausale Prozesse voraus; sie lassen sich besonders gut durch experimentelle Studien untermauern. Da Merkmale oft nicht variiert werden können (z. B. Größe und Geschlecht), werden zu diesem Zweck häufig quasi-experimentelle Studien eingesetzt.

Wir führten deskriptive Analysen (Mittelwerte, Standardabweichungen, Häufigkeiten) sowie Korrelations-, Regressions- und Pfadanalysen durch. Pfadanalysen werden verwendet, um die direkten, indirekten, Netto- und Summeneffekte von Variablen statistisch zu berechnen. Bei diesen Analysen sind die standardisierten Pfadkoeffizienten (β) zwischen verschiedenen Variablen am wichtigsten. Korrelationen werden immer in Klammern hinzugefügt. Die Differenzen zwischen Korrelationen und Pfadkoeffizienten helfen, den Einfluss anderer Variablen in einem Modell schnell abzuschätzen (je größer die Differenz, desto größer der statistische Einfluss anderer Variablen), und sie ermöglichen die Modellüberprüfung (Σrβ=R2=1−Residuum; die Summe der Produkte der Korrelationen und Betakoeffizienten ergibt die erklärte Varianz; Residuum/Fehler ist die nicht aufgeklärte Varianz) und die Berechnung des Anteils der durch jeden einzelnen Prädiktor erklärten Varianz (R2=rβ). Fehlende Pfade entsprechen kleinen Effekten um Null herum. „Gute“ Werte für Anpassungsindizes (wenn die Modelle nicht gesättigt sind) sind SRMR≤.08 oder SRMR≤.05 und CFI≥.95 oder CFI≥.97, und eine „akzeptable“ Anpassung wird mit SRMR≤.10 und CFI≥.95 erreicht.[25]

Wir haben drei Arten von Analysen durchgeführt: Eine Datenanalyse auf Individualebene, die auch Daten auf Länderebene verwendet (Abbildung 2); eine Mehrebenenanalyse, die Daten auf Individualebene und auf Länderebene kombiniert (Abbildung 3); und für den Anhang (aufgrund der kleinen Länderstichprobe) eine Datenanalyse auf Länderebene unter Verwendung von BOMAT-Erhebungsergebnissen, die für die Herkunftsländer gemittelt wurden (Abbildung S2 im Anhang der englischen Publikation).

Wir präsentieren standardisierte Koeffizienten. Erstens sind sie für unterschiedlich skalierte Prädiktoren und Kriterien vergleichbar. Zweitens haben die meisten Variablen keine natürlichen, verständlichen und weit verbreiteten Skalen. Daher wären nicht standardisierte Ergebnisse weniger aussagekräftig.

HR: Institut für Psychologie, Technische Universität Chemnitz, 09111 Chemnitz, Korrespondierender Autor: heiner.rindermann@psychologie.tu-chemnitz.de.

BK: Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Hochschule Harz, D 38855 Wernigerode.

JTh: University College London (im Ruhestand), London.

[1] Übertragung ins Deutsche durch die deutschen Autoren von:

Rindermann, H., Klauk, B. & Thompson, J. (2024). Intelligence of refugees in Germany: Levels, differences and possible determinants. Journal of Controversial Ideas, 4(2), 20. https://doi.org/10.35995/jci04020020

BK: Erstversion und Korrektur. HR: Zweitversion und Korrektur. Es ist keine pure Übertragung, sondern eine an einigen Stellen ergänzende, verbessernde, klärende Übersetzung (HR).

Zitate, die im Original auf Deutsch waren, haben wir versucht, als Original (nicht als Rückübersetzung) zu zitieren.

[2] Satzbau von uns angepasst (hier und bei anderen Zitaten, falls aus Gründen der sprachlich-syntaktischen Passung sinnvoll).

[3] Während des Begutachtungsprozesses wurden wir auf den Artikel von Staib (2021) aufmerksam gemacht (Peter Singer). Daraufhin entstand zwischen den Autoren und den Gutachtern und der Redaktionsleitung (editorial board; wie auch in anderen Punkten) eine Diskussion darüber, wie dieser Beitrag zu bewerten sei. Auf der einen Seite wurde die Position vertreten, dass der neuere Beitrag von Staib (2021) seinen älteren Beitrag (2016) aufhebe, d. h. der spätere widerspricht eindeutig dem früheren, und damit sei die pessimistische Einschätzung der schwierigen bzw. Nicht-Ausbildungsfähigkeit von Flüchtlingen und ihrer geringen Verwendbarkeit auf dem Arbeitsmarkt falsch. Wir, die Autoren, sehen das bei genauerer Betrachtung des Textes etwas anders. Richtig ist, dass der Journalist Staib (2021) sagt: „Es lief besser als erwartet.“ Aber auch: „Nach der Veröffentlichung des Artikels wurden die Integrationsarbeiter in Rosenheim scharf kritisiert. Man habe in der ‚vergifteten Stimmung‘ gesagt, was ist, und dafür ‚Prügel bezogen‘, sagt Fischer. [Leiter des Kreisjugendamtes]. Den Artikel hätten sie nicht auf ihre Website gestellt, um keinen Applaus von der AfD zu erhalten, berichtet ein Sozialarbeiter.“ Das einzige Problem, so heißt es aus heutiger Sicht, war, dass damals zu viele Menschen gekommen wären, nicht Probleme der Flüchtlinge selbst. Das heutige Problem sei nur, dass die Früchte ihrer Arbeit durch die strengen deutschen Asylgesetze bedroht seien.

Aber schauen wir uns die Zahlen an, die in dem Artikel genannt werden: 11 von 24 Flüchtlingen (im Jahr 2016 Jugendliche aus Afghanistan, Eritrea und Somalia) haben eine Berufsausbildung abgeschlossen (46%), 12 arbeiten (50%). Generell zu Flüchtlingen (nicht nur zu unbegleiteten Jugendlichen; Staib 2021): „Von den seit 2013 eingereisten Personen aus den wichtigsten Asylherkunftsstaaten habe etwa die Hälfte Arbeit gefunden, heißt es in einem Bericht des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) vom April 2019.“ Und: „Die Beschäftigungsquote bei Personen aus den acht Hauptherkunftsländern lag im Mai 2020 bei 28,9 Prozent (bei Ausländern insgesamt beträgt sie 45,4 Prozent, bei Deutschen 62,5 Prozent).“ Die ausgeübten Jobs seien eher ungelernt oder befristet. Abschließend zu den Kosten: Die Betreuung kostet 150 Euro pro Tag und dauert durchschnittlich 5 Jahre, das macht 273.750 Euro pro unbegleiteten minderjährigen Flüchtling.

Fassen wir also zusammen: Mehr Flüchtlinge als ursprünglich angenommen schaffen den Einstieg in Ausbildung und Arbeit (meist einfache Tätigkeiten oder handwerkliche Arbeiten), aber die allgemeine Beschäftigungsquote unter Flüchtlingen ist weit niedriger als unter anderen Ausländern oder Deutschen, und die Untergruppe der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge verursacht Kosten von mehreren 100.000 Euro. Das ist in etwa auch das Ergebnis, das systematische Untersuchungen (für Deutschland: Bettge, 2018) gezeigt haben. Ein Wirtschaftswunder ist hiervon nicht zu erwarten.

[4] PISA (Programme for International Student Assessment) und TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) sind internationale Schulleistungsstudien oder Schülerleistungsstudien. PISA testet 15-jährige Schüler in den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften. TIMSS testet Schüler der 4. und 8. Klasse in Mathematik und Naturwissenschaften. IQB (Institut zur Qualitätsverbesserung im Bildungswesen) ist eine nationale deutsche Schulleistungsstudie, bei der Lesen/Deutsch, Fremdsprachen, Mathematik und Naturwissenschaften in der 4. und 9. Klasse gemessen wird. SASQ steht für Student Assessment Scale Quotient oder Punkte mit Mittelwert M=500 und Standardabweichung SD=100. Alle internationalen Schulleistungsstudien verwenden diese Skala.

[5] Die unkorrigierten Mittelwerte in internationalen Schulleistungsstudien wie PISA und andere lauten in SASQ: Afghanistan – (nicht vorhanden), 315; Albanien 411, 412; Syrien 388, 404; Türkei 445, 463 (erste Zahl aus Rindermann, 2018, zweite Zahl aus Angrist et al., 2021).

[6] Schulleistungsstudien verwenden als Messlatte einen Mittelwert von 500 und eine Standardabweichung von 100. Psychometrische Intelligenztests verwenden die IQ-Skala (M=100, SD=15). Eine einfache Umrechnung ist möglich, wie z. B. von Fahrenheit zu Celsius oder von Fuß zu Metern: .

Allerdings gibt es zwei Probleme:

1. Bei Schulleistungsstudien ist unklar, was genau die Referenzstichprobe für den Mittelwert 500 und die Standardabweichung 100 ist. Grob gesagt, handelt es sich um eine Stichprobe gut entwickelter Länder (USA oder OECD-Länder) um das Jahr 1990 bis 2000. Diese Information wird jedoch nicht explizit angegeben (zumindest konnten wir sie nicht finden; dies an sich ist auffällig). Bei den Ergebnissen psychometrischer Intelligenztests stellt der IQ-Wert 100 den Durchschnitt der offiziellen Normierungsstichproben für die Tests in England oder Großbritannien dar. Der von uns angegebene Mittelwert von IQ 99.12 weicht leicht ab, da Lynn und Becker (2019, S. 158–159) zusätzliche Stichproben verwendet haben. Der Wert steht für England, Wales und Schottland. Bei den Werten von Rindermann (2018; Anhang, Tabellen A1 und A2) repräsentiert der IQ 100 die Ergebnisse von Einheimischen im Großbritannien in Intelligenz- und Schulleistungsstudien. Der Landesmittelwert Großbritannien von IQ 99.60 weicht leicht ab, da hier Schüler mit Migrationshintergrund enthalten sind. Diese Unterschiede in den Skalen wirken sich auf die Mittelwerte und die Standardabweichungen aus, nicht aber auf die Muster der Unterschiede zwischen den Ländern. Die Standardabweichung basiert in erster Linie auf Schulleistungsstudien, d. h. auf den SDs in entwickelten Ländern (umgerechnet von SD 100 auf SD 15).

2. Als eine Art statistisches Spiel ist es immer möglich, alles in alles umzurechnen, zum Beispiel Höhe in Meter in Höhe in Celsius. Das macht aber inhaltlich keinen Sinn, denn die gleiche Skala soll ja bedeuten, dass die Messwerte gleich sind, was bei der Umrechnung von Höhe (Meter) in Celsius, das für Temperatur steht, nicht der Fall ist. Es ist notwendig, die inhaltliche Validität zu überprüfen. Zur Ähnlichkeit oder gar Identität der Konstrukte und Tests von Schulleistung und Intelligenz gibt es eine umfangreiche, fast 100 Jahre zurückreichende Forschungstradition (z. B. Kaufman et al., 2012; Kelley, 1927; Pokropek et al., 2022; Rindermann & Baumeister, 2015b; s. Kasten 3). Aus der Perspektive der Schulleistungsforschung sind die Konstrukte jedoch verschieden; der IQ wird nicht erwähnt. Dies könnte auch durch forschungsstrategische Gründe motiviert sein.

[7] d=0.80 bedeutet einen Unterschied von 80 % einer Standardabweichung (d=1.00 ist eine Standardabweichung).

[8] Unserer Ansicht nach ist die Augen-Hand-Koordination kein Merkmal der Intelligenz (der Fähigkeit zu denken), sondern gehört zu den breiteren kognitiven Fähigkeiten. Als eine eher grundlegende Fähigkeit ist sie kein Thema der höheren Bildung, sondern eine Voraussetzung für das Schreiben. Sie ist ein Thema im Kindergarten und bei „normalen“ Kinderaktivitäten (Zeichnen, Spielen mit Bausteinen, Puppen, Konstruktionsspielzeug wie Lego usw.).

[9] Z. B. Gierke (2014) in der Süddeutschen Zeitung im Beitrag „Warum ‚Asylant‘ ein Killwort ist“: „Asylant war einst ein unschuldiges Wort. … Es waren vor allem Sprachkritiker und Aktivisten der Political Correctness, die die Verwendung des Begriffs ‚Asylant‘ beanstandeten. Allein die Endung: -ant. Wie in Simulant, Ignorant, Querulant, Denunziant. Alles Begriffe, die negative Assoziationen hervorrufen, behaupteten die Kritiker, die für eine diskriminierungsfreie Sprache kämpften. Das Wort erfuhr eine schleichende Stigmatisierung …“

[10] „Sowohl die Flüchtlings- als auch die Wohlfahrtsmigration stellen eine ständige Herausforderung für die Aufnahmeländer dar, insbesondere für jene mit einem gut ausgebauten Wohlfahrtssystem. … Die Ergebnisse zeigen, dass die unterdurchschnittliche Produktivität der Zuwanderer und die verbleibenden lebenslangen Nettozahlungen [an sie] die positiven Effekte ihrer günstigen Altersstruktur gefährden. … Migration bedeutet Kosten nicht nur für die heutige Bevölkerung, sondern vergrößert auch das Ungleichgewicht zwischen den Generationen. … Nur hochqualifizierte Einwanderer könnten dazu beitragen, die Belastungen einer geschwächten fiskalischen Nachhaltigkeit Europas zu verringern, die aus einem intensiven doppelten Alterungsprozess resultiert.“ (Manthei & Raffelhüschen, 2018, S. 459f.; übersetzt mit Hilfe von DeepL).

[11] Übersetzt (mit Hilfe von DeepL). Der Gebrauch von DeepL senkt den möglicherweise vorhandenen verzerrenden Effekt der Einstellungen von Übersetzern auf Null.

[12] Korrelationen werden in Kasten 4 erklärt.

[13] Zwei Forscher, Flynn und Lynn, oder Lynn und Flynn, haben den säkularen IQ-Anstieg wiederentdeckt, weshalb wir ihn den „FLynn-Effekt“ nennen. Demnach müssten Angehörige jüngerer Generationen intelligenter als die älterer Generationen sein, unabhängig von ihrem jeweiligen individuellen Alter.

[14] Rindermann, 20.12.2024: Bei Reanalyse der Daten fiel auf, dass in der englischsprachigen Publikation der Wert um 0.62 IQ-Punkte zu niedrig war, statt IQ 95.18 (N=7 Akademiker nur für Araber) weist die Gesamtstichprobe der Akademiker einschließlich Russen einen IQ von 95.80 (N=10) auf. Die Nicht-Akademiker haben dafür einen leicht niedrigeren IQ als in der englischsprachigen Publikation angegeben (89 statt 91; N=19). Die Araber insgesamt IQ 90 (89.88 statt 89; N=24). Kommentar: Wir fanden bei der Übersetzung auch einen Fehler in einem Literaturverweis. Solche Fehler kommen vor, haben aber keinen Einfluss auf die Aussagen der Arbeit.

[15] „Woodley-Effekt“: Rückgang der Intelligenz über Generationen hinweg (Thompson, 2017). Nach Michael Woodley of Menie.

[16] Arbeitsgedächtnis: Die Fähigkeit Informationen aufnehmen, im Bewusstsein behalten und damit Operationen durchführen zu können. Etwa zwei Zahlen zu bekommen, dann ein Wort, sich das alles eine Zeitlang merken und von der größeren Zahl die kleinere abziehen.

[17] Eingeschränkte Varianz, etwa weil eher kognitiv fähigere Flüchtlinge einen Test absolvieren und dann Arbeit finden, führt zu einer Verkleinerung von Korrelationen. Dies lässt sich unter Verwendung von Annahmen korrigieren.

[18] In einem späteren Zeitungsartikel (Frintrup, 2018a, S. 16) lag der durchschnittliche IQ von Flüchtlingen in Deutschland, gemessen mit dem Caidance-R, bei IQ 82.30, so dass unsere Schätzung für diesen Ansatz von IQ 86 eher optimistisch ist. (Frintrups Ergebnisse schwanken etwas, Unterschiede in den Stichproben, z. B. im Herkunftsland, könnten sie erklären.)

[19] Ein Gutachter unseres Manuskripts meinte, dass statt „epigenetisch“ hier wahrscheinlich „genetisch“ gemeint sei. Wir stimmen dieser Einschätzung zu. „Epigenetisch“ ist vielleicht ein milderer (aber nicht angemessener) Ausdruck für „genetisch“. Vielleicht wurde der Begriff von einem Journalisten aus politischen Gründen geändert (Zeitungsartikel werden normalerweise vor Drucklegung redigiert).

[20] Eine Genehmigung durch eine Ethikkommission ist in Deutschland für psychologische Teststudien mit Erwachsenen und bei freiwilliger Teilnahme nicht erforderlich (die Freiheit der Forschung ist durch das Grundgesetz garantiert).

[21] Je nach Fehlerkorrektur der Daten variieren auch die Stichprobenmerkmale minimal (erste Nachkommastelle), z. B. liegt das Durchschnittsalter hier bei 32.91 Jahren, während es bei Klauk (2019, S. 62) 33.1 Jahre war.

[22] Für einen ersten Eindruck vom Raven siehe https://en.wikipedia.org/wiki/Raven%27s_Progressive_Matrices

[23] https://journalofcontroversialideas.org/article/4/2/281

[24] Copyright Hogrefe-Verlag. Der Bochumer Matrizentest Standard (BOMAT-Standard) kann bestellt werden bei der Testzentrale, Herbert-Quandt-Str. 4, 37081 Göttingen, Deutschland.

[25] SPSS und Mplus wurden für die Analysen verwendet. Signifikanztests wurden für die Interpretation nicht verwendet (für eine detaillierte Begründung siehe z. B. Cohen, 1994; Gigerenzer, 2004; Wasserstein et al., 2019). Die Full Information Maximum Likelihood (FIML) Methode wurde für alle Analysen verwendet. Dies bedeutet, dass im Falle fehlender Daten keine zeilenmäßige Löschung erfolgt. Alle gegebenen Informationen werden verwendet; Stichprobengrößen und Länderzusammensetzungen können von einem Pfad (und Korrelations- und Fehlerterm) zum anderen abweichen.

Zum Weiterlesen: