Während in Pokrowsk und Kupjansk neue Kessel zugezogen und tausende ukrainische Soldaten vor der Vernichtung stehen, gibt Kiew Durchhalteparolen aus. Und die europäischen Regierungen stärken Wolodymyr Selenskyj weiter den Rücken und verhindern die Friedensbemühungen der US-Regierung.

Zur Frage, was die Starmer, Macron, Merz und von der Leyen antreibt, haben wir bereits eine Einschätzung des ehemaligen britischen Diplomaten Ian Proud veröffentlicht: https://diefreiheit.info/ukraine-warum-europaeische-regierungen-ihre-gescheiterte-strategie-fortsetzen/ Proud spricht von einem politischen Dilemma, aus dem die europäischen Staats- und Regierungschefs nicht mehr herauskämen.

Die Analyse auf „Amerikanets“ (https://www.amerikanets.com/p/why-is-europe-all-in-on-ukraine) sieht hingegen vor allem ökonomische Gründe: Die seit 2021 um 50 Prozent gestiegenen Verteidigungsausgaben der EU-Länder seien auch ein ökonomisches Stützungsinstrument für die niedergehende Wirtschaft. Wir haben den hochinteressanten Beitrag ins Deutsche übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Warum setzt Europa alles auf die Ukraine?

Wie die EU den Krieg nutzt, um den wirtschaftlichen Niedergang abzuwenden.

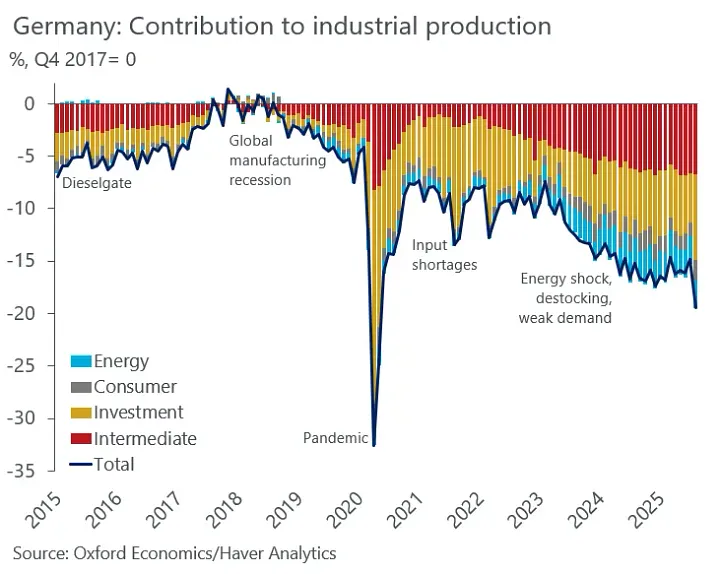

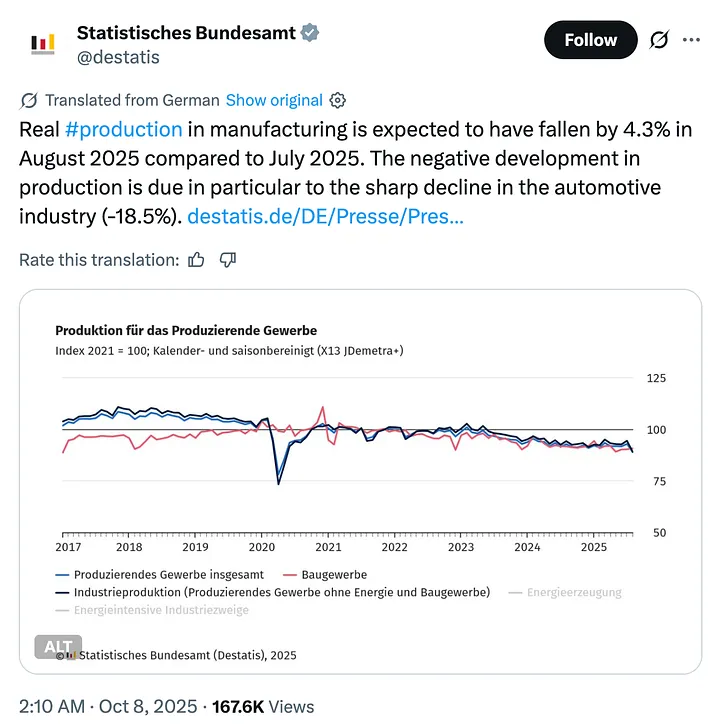

Die deutsche Wirtschaft steckt in einer Rezession. Das verarbeitende Gewerbe ist eingebrochen, insbesondere der wichtige Automobilsektor, der seit 2022 Hunderttausende Arbeitsplätze verloren und seit 2018 ein Drittel seines Produktionsvolumens eingebüßt hat. Im August verzeichnete man den größten Rückgang der Industrieproduktion seit über drei Jahren – mehr als viermal so stark wie von Analysten erwartet. Der wichtige Sektor Maschinenbau ist seit der Pandemie um 22 % geschrumpft, und allein im Jahr 2025 wird ein weiterer Rückgang von 5,6 % erwartet. In den letzten Monaten kam es auch in der Pharma-, Elektronik-, Energie-, Bau- und Hotelbranche zu massiven Einbrüchen.

Eine brutale Kombination aus steigenden Energiepreisen, zunehmender Regulierung, Zöllen, Konkurrenz aus China und Regierungspolitik hat Deutschland, das Rückgrat der europäischen Wirtschaft, schwer getroffen. Die Lieferketten des deutschen verarbeitenden Gewerbes erstrecken sich typischerweise über die gesamte EU, und der kontrollierte Abbau seiner Produktionskapazitäten hat weitreichende Folgen auf dem gesamten Kontinent.

Die deutsche Lösung lautet: Schulden – und zwar massive Schulden. Seit Inkrafttreten der Schuldenbremse durch das erste Kabinett Merkel im Jahr 2016, die die Defizitausgaben auf 0,35 % des BIP begrenzt, ist die deutsche Kreditaufnahme für einen westlichen Staat außergewöhnlich nieder. 2022 setzte der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz erfolgreich eine Änderung dieser Regelung durch, die die Schaffung eines 100 Milliarden Euro schweren Verteidigungsfonds ermöglichte, der von der Schuldenbremse ausgenommen ist. Im Frühjahr dieses Jahres einigten sich Scholz und der designierte Bundeskanzler Friedrich Merz auf eine weitere Änderung, die Verteidigungsausgaben über 1 % des BIP von der Schuldenbremse befreit. Trotz Widerstands von AfD, FDP und Die Linke wurde die Änderung Ende März verabschiedet. In beiden Fällen diente der Krieg in der Ukraine als ausdrückliche Begründung für die Umgehung der deutschen Schuldenobergrenzen.

Da die deutschen Verteidigungsausgaben nun nicht mehr durch die Verfassung begrenzt sind, kündigte die Bundesregierung Anfang des Jahres an, ihre Verteidigungsausgaben in den nächsten fünf Jahren zu verdoppeln. Bis Ende 2029 sollen 761 Milliarden US-Dollar ausgegeben werden. Mehr als die Hälfte davon – 469 Milliarden US-Dollar – wird durch neue Schulden finanziert. Die Nettoverschuldung des Bundes hat sich in diesem Jahr bereits mehr als verdoppelt und ist von 38 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf mindestens 95 Milliarden US-Dollar bis Ende 2025 gestiegen. Im Fünfjahresplan sind mindestens 10 Milliarden US-Dollar direkte Hilfe für die Ukraine vorgesehen.

Es mag zwar unklug erscheinen, dass die Bundesregierung inmitten eines historischen Wirtschaftsabschwungs versucht, die Bundeswehr zu modernisieren und gleichzeitig einen Stellvertreterkrieg zu finanzieren, doch es gibt eine gewisse Logik dahinter. In diesem Artikel untersuchen wir, wie die EU-Volkswirtschaften von der Fortsetzung des Krieges in der Ukraine profitieren und wie sie diesen Krieg nutzen, um die Folgen der Deindustrialisierung abzufedern.

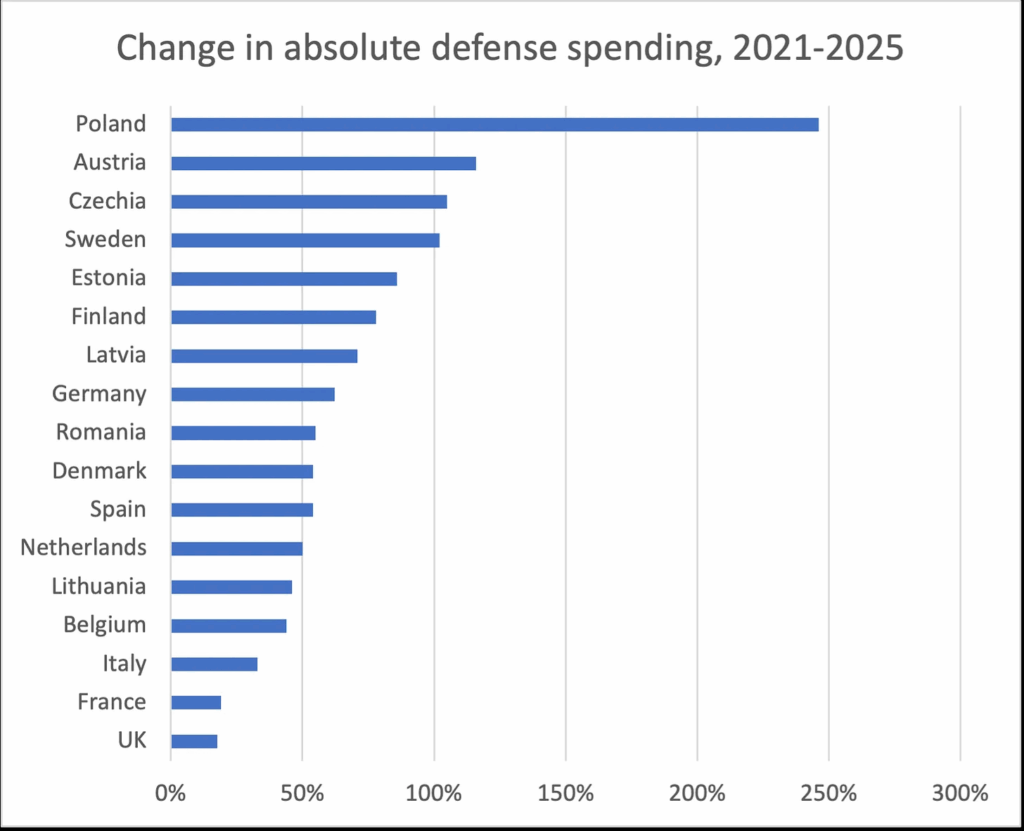

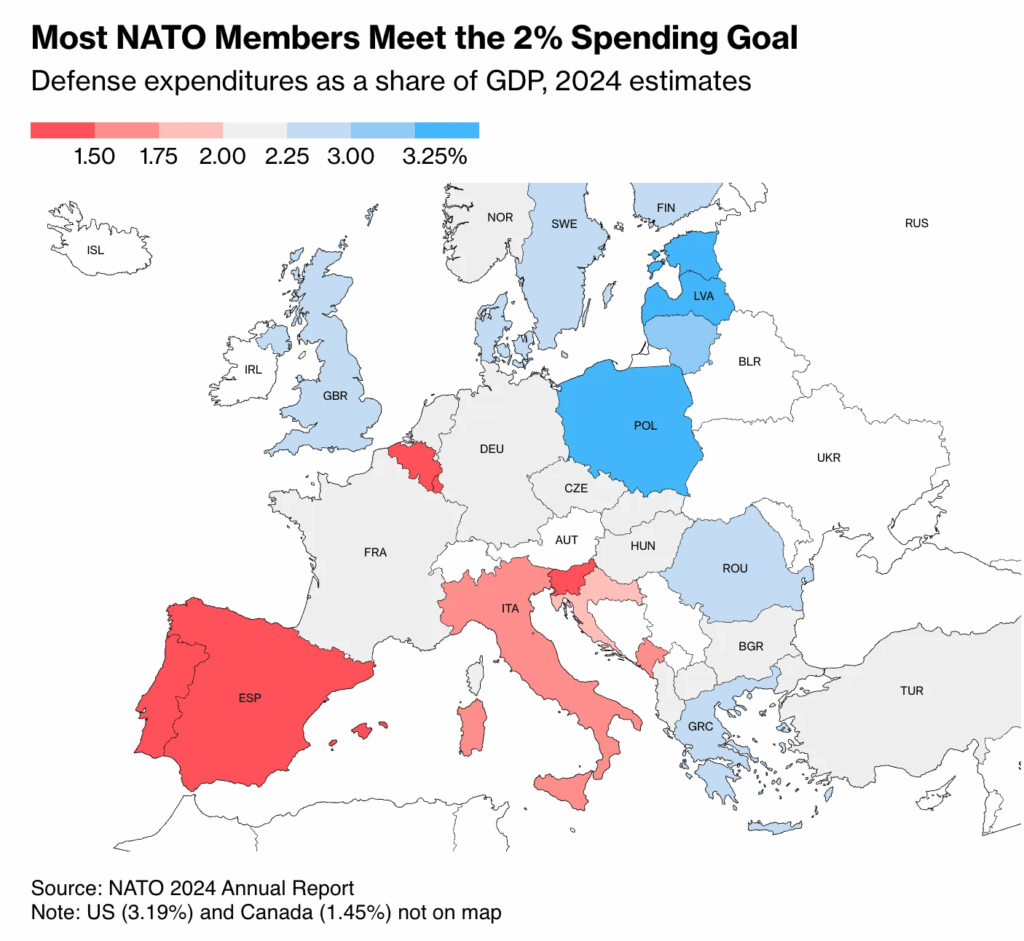

Die Verteidigungsausgaben der EU sind seit Kriegsbeginn um über 50 % gestiegen und haben sich von 2021 bis 2025 jährlich um fast 150 Milliarden US-Dollar erhöht. Griechenland ist der einzige EU-Staat, dessen Verteidigungsausgaben seit 2021 kein zweistelliges Wachstum verzeichnen konnten; dort wurden die Ausgaben leicht reduziert.

Diese Zahlen beinhalten nicht die 70 Milliarden US-Dollar an Militärhilfe, die der Ukraine in diesem Zeitraum gewährt wurden. Ein Teil dieser Hilfe wird als Investition und nicht als Ausgabe betrachtet, da sie häufig in Form von Krediten erfolgt. Die Ukraine ist derzeit mit 117 Milliarden US-Dollar bei externen Gläubigern verschuldet, davon entfallen 50 Milliarden US-Dollar auf EU-Institutionen und der Rest auf internationale Kreditgeber wie den IWF und die Weltbank, bei denen die EU ein erhebliches Engagement hat. Insgesamt hat die EU der Ukraine knapp 200 Milliarden US-Dollar an Hilfen geleistet und weitere 170 Milliarden US-Dollar an ukrainische Flüchtlinge in der EU.

Betrachtet man die seit Kriegsbeginn kumulierten Auswirkungen und projiziert sie auf die geplanten Ausgaben und Schuldensteigerungen in der gesamten EU, so dient der Ukraine-Krieg als Rechtfertigung für eine enorme Finanzspritze in die europäische Wirtschaft – im etwa gleichen Umfang wie die 700 Milliarden Dollar schwere Bankenrettung während der US-Finanzkrise 2008. Anders als die Rettungsaktion von 2008 bleibt dieses Projekt jedoch weitgehend unbeachtet und wird mit Parolen wie „Frieden durch Stärke“ oder „Verteidigung der Demokratie“ umschrieben, anstatt als Notmaßnahme zur Abwendung eines wirtschaftlichen Niedergangs benannt zu werden.

Diese Zahlen mögen astronomisch klingen, doch die EU steht erst am Anfang. Im Juni einigte sich die NATO gemeinsam darauf, Trumps Ziel von 5 % des BIP für Verteidigungsausgaben zu erreichen. Alle NATO-Mitgliedstaaten sind auf Kurs, das anfängliche Ziel von 2 % bis Ende dieses Jahres zu erreichen, was bedeutet, dass sich die Ausgaben bis 2035 mehr als verdoppeln werden. Ausgaben speziell für die Ukraine werden auf dieses Ziel angerechnet.

Schluss mit der Energiewende! Warum Deutschlands Volkswirtschaft dringend Ökologischen Realismus braucht

von Dr. Björn Peters

25,- €

Weg mit dem Alten

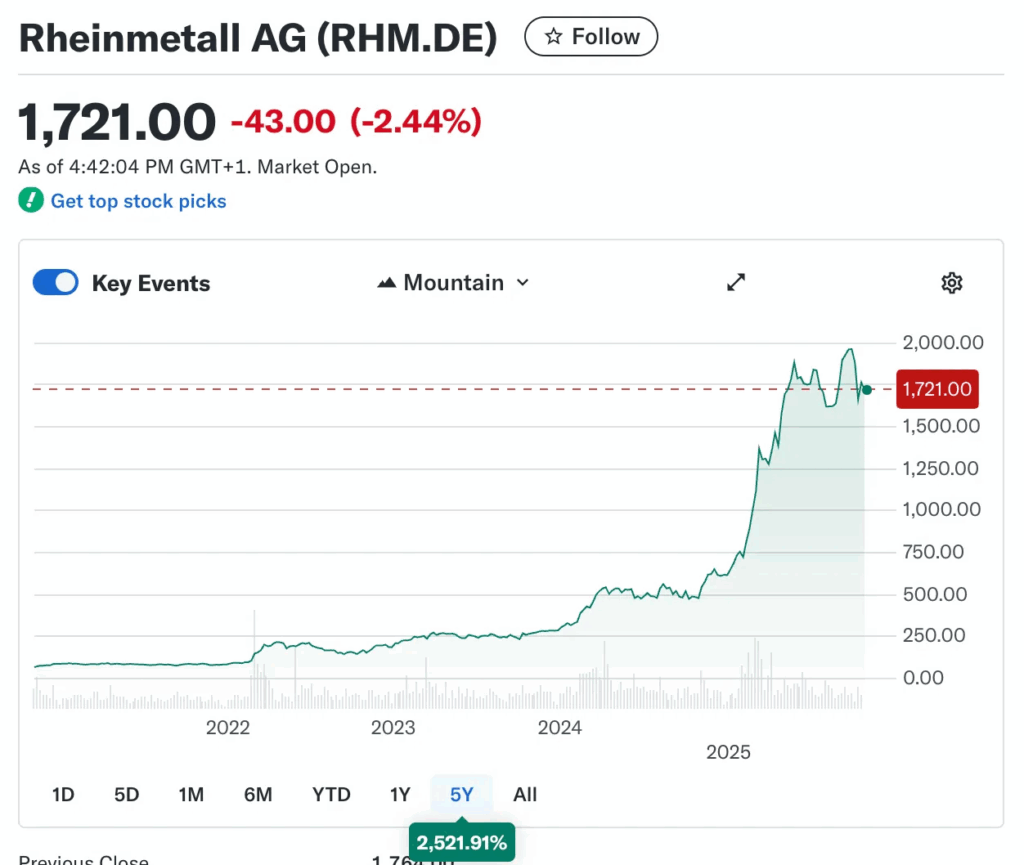

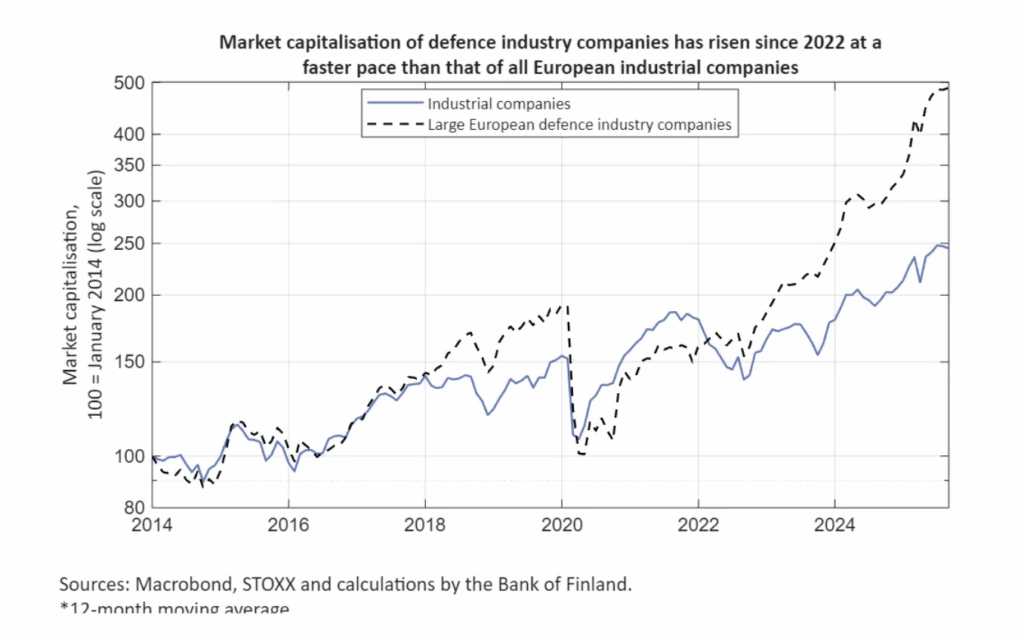

Nirgends wird die Verlagerung der Wirtschaftstätigkeit hin zur Verteidigung deutlicher als in Deutschland. Während die Aktienkurse von Automobilherstellern wie Porsche (-41 % seit Börsengang), Mercedes (-21 %) und Volkswagen (-51 %) seit Kriegsbeginn stagnierten oder drastisch fielen, erlebte die deutsche Rüstungsindustrie einen Boom. Rheinmetall, Deutschlands zweitgrößter Rüstungskonzern, verzeichnete seit 2020 einen Wertzuwachs von 2522 %, und Airbus, Deutschlands größter Rüstungskonzern, legte um 224 % zu. Der STOXX-Index, der den gesamten europäischen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsmarkt abbildet, verzeichnete seit Februar 2022 einen Anstieg von 229 %.

Dies hat zu einem interessanten Phänomen geführt: Deutsche Automobilwerke werden auf die Produktion für den Verteidigungssektor umgestellt.

„Daher ist es für die deutsche Industrie und für uns sehr wichtig, neue Märkte zu erschließen. Und wo liegen diese neuen Märkte? Nun, die Regierung hat erhebliche neue Mittel für die Verteidigung bereitgestellt. Wir sind den Bedürfnissen der Verteidigungsindustrie sehr nahe, daher ist es für uns naheliegend, diesen Markt zu erschließen.“ Marin Buchs, JOPP-Gruppe (NPR)

Automobilzulieferer in ganz Deutschland konnten Schließungen abwenden, indem sie auf die Produktion von Militärdrohnen, Motoren für gepanzerte Fahrzeuge und Artillerierohren umstellten. Rheinmetall, selbst Hersteller von Automobilkomponenten für den zivilen Markt, hat mit der Umstellung zweier Werke auf Verteidigungsprodukte begonnen und plant die Übernahme eines VW-Werks, das einst 2.300 Mitarbeiter beschäftigte, aber 2024 stillgelegt wurde.

Die Automobilsparte von Rheinmetall verzeichnete einen kontinuierlichen Umsatzrückgang, während die Verteidigungssparten dreistellige Zuwachsraten beim operativen Gewinn erzielten. Der deutsch-französische Rüstungskonzern KNDS kündigte einen ähnlichen Plan an, ein ostdeutsches Werk, das einst Lokomotiven herstellte, auf die Produktion der gepanzerten Fahrzeuge Puma und Leopard 2 umzustellen. KNDS plant einen Börsengang, während Thyssenkrupp die Ausgliederung seiner Marineverteidigungstochter TKMS vorbereitet.

Die Pläne europäischer Rüstungsunternehmen hängen ausnahmslos von Mindestabnahmegarantien ihrer jeweiligen Regierungen ab. Rheinmetall beantragte einen Vertrag über mindestens 1.000 gepanzerte Fahrzeuge, um sein Angebot zum Kauf des stillgelegten VW-Werks weiterzuverfolgen. Zwar erfordert der Ausbau der Bundeswehr große Mengen neuer Fahrzeuge, doch der Krieg in der Ukraine liefert die beste Rechtfertigung für Großaufträge. Der Konflikt hat Zehntausende Schützenpanzer, MRAPs, gepanzerte Fahrzeuge und Panzer verschlungen, und da ein Großteil dieses Materials zerstört werden muss, wird der Bedarf an Nachschub stetig steigen. Rheinmetalls Auftragsbestand belief sich Anfang des Jahres auf 65 Milliarden US-Dollar – das entspricht dem Umsatz von sechs vollen Jahren bei gleichbleibendem Niveau.

Der Erfolg der Rüstungsindustrie im Niedergang der Automobilindustrie beruht auf einer simplen Asymmetrie. Während Automobilhersteller in einem relativ offenen Markt konkurrieren, ist dies für Rüstungsunternehmen nicht der Fall. Faktoren wie Energie- und Lohnkosten stellen unüberwindbare Hürden für die Produktion in Europa dar, da Verbraucher günstigere Alternativen von Herstellern in Ländern wie China wählen können. Angesichts der Tatsache, dass die Realeinkommen der deutschen Bevölkerung weiterhin unter dem Niveau vor 2022 liegen, ist der Zugang zu billigen Importwaren unerlässlich, um einen drastischen Rückgang der Lebensqualität zu verhindern.

Die Rüstungsindustrie muss sich nicht an diese Regeln halten. Waffengeschäfte folgen nicht den Prinzipien des Freihandels und werden oft durch eine Kombination aus politischem Druck, Bestechung und staatlichen Subventionen ausgehandelt. Inputkosten wie Energie sind weitgehend irrelevant, und der Kaufpreis spielt keine große Rolle. Nirgendwo trifft dies mehr zu als in der Ukraine, wo jeglicher Gedanke an freien Wettbewerb absurd ist. Um dies zu verstehen, analysieren wir, wie Beschaffungsverträge zwischen der ukrainischen Armee und dem europäischen Verteidigungssektor in der Praxis funktionieren.

Zuschüsse

Es gibt drei sich überschneidende Arten von Militärhilfe für die Ukraine: Zuschüsse, Darlehen und das „Dänische Modell“. Deutschland stellte der Ukraine im Mai dieses Jahres ein Hilfspaket in Höhe von 5 Milliarden Euro in Form eines Zuschusses zur Verfügung, finanziert aus dem Verteidigungshaushalt. Dieses Paket ermöglichte den Abschluss wichtiger Verträge, die bereits seit Monaten in Vorbereitung waren, darunter ein Vertrag mit dem deutschen Unternehmen Helsing über die Lieferung Tausender HF-1- und HX-2-Kampfdrohnen. Helsing wurde 2021 gegründet und ist Europas wertvollstes Start-up-Unternehmen im Bereich Verteidigungstechnologie mit einem aktuellen Wert von über 12 Milliarden Euro. Das Unternehmen verfügt über gute Kontakte und ausreichende finanzielle Mittel – Mitgründer und Co-CEO Gundbert Scherf war zwei Jahre lang im deutschen Verteidigungsministerium unter EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen tätig. Helsing setzte sich im direkten Wettbewerb mit dem US-amerikanischen Rüstungsunternehmen Anduril durch und gewann den Auftrag zur Aktualisierung der Software des Eurofighter Typhoon.

Nachdem Helsing zwischen 2022 und 2024 Hunderte von Drohnen ausgeliefert hatte, begann das Unternehmen bereits vor der Bereitstellung der deutschen Fördermittel mit der Produktion der HX-2 und unterzeichnete einen Vorvertrag mit dem ukrainischen Verteidigungsministerium über die Lieferung von bis zu 10.000 Einheiten. Die Vorgängerversion HF-1, von der Helsing derzeit 4.000 Einheiten ausliefert, wird als bewusst kostengünstige AQ 100 Bayonet (Rahmen aus Sperrholz) von dem kleinen ukrainischen Rüstungsunternehmen Terminal Autonomy gefertigt. Anschließend wird das System an Helsing übergeben, wo die Drohne mit aktualisierter Elektronik und der Helsing-Zielsoftware Altra ausgestattet wird.

Die HF-1 ist in der Ukraine massiver Kritik ausgesetzt. Im März veröffentlichte der Soldat der ukrainischen Luftstreitkräfte (AFU) und Drohnenexperte Okeksandr Karpyuk eine lange Tirade, in der er die HF-1 wegen ihrer „minderwertigen“ Sprengladung und ihres „primitiven“ Zielsystems angriff. NATO-Vertreter stimmten dem zu und erklärten, dass die Drohnen von Helsing mehr Probleme aufwiesen als vergleichbare Modelle. „Wir sprechen hier von einem Produkt aus billigen Bauteilen, das als Spitzentechnologie vermarktet wird. Ich kann Ihnen das versichern, da ich es auseinandergenommen habe. Ein solches Produkt ist höchstens 100.000 Hrywnja (2.200 Euro) wert. Es kostet aber 16.700 Euro, was exorbitant ist.“ – Oleksandr Yarmak, Einheit für unbemannte Systeme, AFU (Bloomberg)

Helsings Geschäftsmodell mit der HF-1 basiert im Wesentlichen darauf, eine extrem günstige, in der Ukraine hergestellte Drohne – die vor Helsings Upgrades von Terminal Autonomy für 1.800 € angeboten wurde (dieses Angebot ist inzwischen von der Website entfernt) – mit verbesserter Elektronik und Software auszustatten, den Preis um bis zu das Zehnfache zu erhöhen und die Kosten der Bundesregierung in Rechnung zu stellen.

Die HX-2 erfüllt eine ähnliche Funktion wie die russische Lancet, kostet aber vermutlich mindestens doppelt so viel. Florian Seibel, Gründer des konkurrierenden deutschen Drohnen-Startups Quantum Systems, beschuldigte Helsing öffentlich, hinsichtlich Reichweite und Nutzlast der HX-2 gelogen zu haben, und bot eine Spende von 100.000 € an eine von Helsing ausgewählte Wohltätigkeitsorganisation an, falls diese die Angaben öffentlich nachweisen könnten. Die Androhung rechtlicher Schritte seitens Helsing zwang Seibel einen Tag später zur Unterzeichnung einer Geheimhaltungsvereinbarung.

Die negativen Rückmeldungen haben sich bisher nicht sichtbar auf Helsings Profitabilität oder den Absatz seiner Produkte ausgewirkt. Mitgründer Torsten Reil schlug vor, 100.000 HX-2 könnten eine „Drohnenmauer“ zum Schutz der NATO-Ostgrenze zu Russland bilden und so eine Landinvasion dauerhaft verhindern. EU-Spitzenpolitiker wie Ursula von der Leyen und der litauische Ministerpräsident Andrius Kubilius haben dieses Konzept öffentlich unterstützt und die Kosten für die Abdeckung Polens und des Baltikums auf rund eine Milliarde US-Dollar geschätzt (genug für Zehntausende HX-2). Der Vertrag zur Lieferung der HX-2 an die AFU ist in Arbeit.

Der Fall Helsing ist ein Beispiel dafür, wie die europäische Rüstungsindustrie florieren kann, selbst wenn andere Produktionszweige immer unrentabler werden. Für Helsing stellt die Marktnachfrage kein Problem dar, da die Ukraine einen unbegrenzten Bedarf an Munition hat. Wettbewerb ist ebenfalls kein Thema, da die Verträge durch staatliche Vorgaben und nicht durch die Wahl der Verbraucher abgeschlossen werden. Die Preisgestaltung ist willkürlich, da der Staat alle Käufe subventioniert. Hohe Energie- und Lohnkosten könnten die ohnehin schon enorme Gewinnspanne schmälern, aber wer so clever ist wie die Gründer von Helsing, überlässt die Produktion den Ukrainern. Es ist fraglich, ob Helsing ohne die Besonderheiten des Rüstungssektors oder in Friedenszeiten ein Produkt auf den Markt bringen könnte, das preislich oder leistungsmäßig konkurrenzfähig wäre.

Helsing beschäftigt weniger als tausend Mitarbeiter. Das Geschäftsmodell von Start-ups im Verteidigungstechnologiebereich und selbst die deutlich größeren Umstrukturierungen von der Automobil- zur Rüstungsindustrie, etwa durch Unternehmen wie Rheinmetall, konnten den Beschäftigungsrückgang in anderen Fertigungsbranchen bisher nicht ausgleichen. Während fast wöchentlich neue Massenentlassungen Zehntausender deutscher Industriearbeiter angekündigt werden, hat die Verteidigungsindustrie nur geringfügig zugelegt und seit 2022 rund 15.000 neue Stellen geschaffen.

Helsing hat seine Gewinne für eine Einkaufstour genutzt und im Juni den deutschen Flugzeughersteller Grob sowie den australischen Hersteller von Unterwasserdrohnen, Blue Ocean, übernommen. Zudem ist eine strategische Partnerschaft mit ARX Robotics zur Entwicklung unbemannter Bodenfahrzeuge eingegangen.

Kredite

Im März gab Großbritannien einen außergewöhnlich großen Vertrag über 2,1 Milliarden US-Dollar zur Lieferung von 5.000 leichten Mehrzweckraketen (LMM) von Thales, auch bekannt als Martlets, an die Ukraine bekannt. Der Auftrag war ein Glücksfall für Thales UK, eine Tochtergesellschaft der Thales-Gruppe, die sich teilweise im Besitz der französischen Regierung befindet. Er wird die Produktion des Thales-Werks in Belfast verdreifachen. Ein Auftrag dieser Größenordnung ist ungewöhnlich, und die Ukraine könnte ihn ohne Unterstützung niemals finanzieren.

Im Juli 2024 unterzeichneten Großbritannien und die Ukraine den Vertrag zur Unterstützung von Rüstungsexporten. Gemäß diesem Vertrag können ukrainische Unternehmen 4,6 Milliarden US-Dollar an Finanzmitteln für militärische Ausrüstung von der UK Export Finance (UKEF), einer Exportkreditagentur der britischen Regierung, beziehen. Die UKEF hat den Auftrag, die britische Wirtschaft zu fördern, indem sie Unternehmen bei der Auftragsakquise unterstützt, Versicherungen anbietet und vor allem Kredite für im Inland produzierte Güter vergibt.

Das Ministerium steht wegen des Vorwurfs subventionierter Bestechung in der Kritik, und in der Vergangenheit entfielen bis zu 50 % seiner Geschäfte auf die Unterstützung von Waffengeschäften. Allein das LMM-Geschäft wird aufgrund der hohen Übernahmekosten fast das gesamte Budget des Verteidigungsexportunterstützungsvertrags (DEF) beanspruchen und ist damit eines der größten bilateralen Einzeldarlehen für die Beschaffung eines bestimmten Waffensystems seit Kriegsbeginn. Dies stellt eine neue Dimension für die UKEF dar, die üblicherweise nicht einmal halb so große Geschäfte abschließt. Das britische Parlament entschied, dass die üblichen Risikostandards der UKEF – die eine moderate Gewinnmarge vorschreiben – bei der Kreditvergabe an die Ukraine umgangen werden können. Gemäß den Bedingungen des Finanzierungsabkommens werden die ukrainischen Schuldendienstverpflichtungen bis 2027 ausgesetzt, und die vollständige Rückzahlung erfolgt erst 2037.

In der Praxis funktioniert das Geschäft folgendermaßen: Zunächst sichern sich die Ukrainer einen Kredit in Höhe von 4,6 Milliarden US-Dollar von der UKEF, die durch britische Steuergelder abgesichert ist. Anschließend erteilt die Beschaffungsabteilung des britischen Verteidigungsministeriums, Defense Equipment & Support, die Bestellung „im Namen“ der Ukrainer, und das Geld wird von der UKEF an Thales überwiesen. Die Ukrainer zahlen Zinsen auf den Kredit und erhalten die Raketen. Der Vertrag hat eine Laufzeit von neunzehn Jahren, was bedeutet, dass Thales erst 2044 zur Lieferung der letzten Charge verpflichtet ist.

Die britische Regierung hat stolz verkündet, dass das Geschäft bis zu 200 Arbeitsplätze in Nordirland schaffen und die Arbeitsplätze der Hunderten von Mitarbeitern im Thales-Werk in Belfast sichern wird. Angesichts einer Verbindlichkeit von 23 Millionen US-Dollar pro geschaffenem Arbeitsplatz ist die Rentabilität dieser Investition fraglich, insbesondere da der britische Fertigungssektor seit Kriegsbeginn 57.000 Arbeitsplätze abgebaut hat. Für Thales mit seiner Marktkapitalisierung von 53 Milliarden US-Dollar ist der Nutzen hingegen deutlich größer. In den Monaten vor dem Abschluss des Deals stieg der Aktienkurs um fast 100 %.

Zu den Pendants des UKEF in anderen EU-Staaten gehören die italienische SACE, die französische Bpifrance, die dänische EIFO, die finnische Finnvera und die belgische Credendo. Sie alle haben Kredite an die Ukraine vergeben.

Das dänische Modell

Dänemark, das selbst kaum Rüstungsgüter produziert, hat einen einzigartigen Ansatz zur Finanzierung der ukrainischen Kriegsanstrengungen entwickelt. Anstatt der Ukraine Kredite für den Kauf europäischer Ausrüstung zu gewähren, vergibt Dänemark Kredite und Zuschüsse direkt an ukrainische Unternehmen, damit diese die Ausrüstung in der Ukraine produzieren können. Mit diesem Modell ist Dänemark gemessen am BIP zum größten Geldgeber der Ukraine geworden, und die Ukrainer sind sehr zufrieden. Im Januar erklärte der damalige ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal (derzeit Verteidigungsminister) vor der Rada, er hoffe, bis Ende des Jahres eine Milliarde US-Dollar durch das dänische Modell einwerben zu können. Die Initiative hat zu einem massiven Ausbau der ukrainischen Verteidigungsindustrie geführt, deren Kapazitäten die Ukrainer bis 2025 auf 35 Milliarden US-Dollar steigern wollen. Sollten sie ihr Ziel erreichen, wird die Ukraine Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Italien als führenden Verteidigungsproduzenten Europas herausfordern.

Dänemark profitiert in zweierlei Hinsicht von dieser Regelung. Erstens kann es als Nettozahler der EU die gemeinsamen EU-Ausgaben nach dem dänischen Modell organisieren und diese gleichzeitig seinem eigenen Verteidigungsausgabenziel für das NATO-Ziel von 5 % des BIP anrechnen. Dadurch vermeiden die Dänen nicht nur Ausgaben aus eigener Tasche, sondern auch hohe Investitionen in die heimische Rüstungsproduktion. So wird das Risiko vermieden, einen militärisch-industriellen Komplex von Grund auf neu aufzubauen, der nach Kriegsende möglicherweise überflüssig wird.

Zweitens werden dänische Unternehmen durch staatliche Subventionen von bis zu 70 % der Anlaufkosten dazu angeregt, dänisch-ukrainische Joint Ventures in der Ukraine zu gründen. Diese Joint Ventures setzen auf dänisches Management und schaffen gut bezahlte Arbeitsplätze, während die Bau- und Hilfsarbeiten die niedrigen ukrainischen Lohnkosten ausnutzen. Die Lohnkosten in der Ukraine betragen nur etwa ein Zehntel der dänischen Lohnkosten.

Diese Joint Ventures sind nicht einseitig, da bestimmten ukrainischen Unternehmen die Möglichkeit eingeräumt wurde, im Gegenzug für die Einrichtung von Niederlassungen und Produktionsstätten in Dänemark eine Teilhaberschaft an dänischen Unternehmen zu übernehmen. Dies stellt sowohl eine Erweiterung als auch eine Umkehrung des dänischen Modells dar: Ukrainische Firmen übernehmen die von der EU ausgegebenen Schulden und investieren im Gegenzug in die Infrastruktur Dänemarks, anstatt Bestellungen aufzugeben. Dadurch wird das dänische Risiko minimiert.

Im Rahmen dieses alternativen Modells haben ukrainische Unternehmen Produktionsstätten für Drohnen und Reparatureinrichtungen für Luftverteidigungsradare errichtet. Das bisher größte Geschäft dieser Art stammt von Fire Point, dem ukrainischen Drohnenhersteller, der derzeit in einen Korruptionsskandal verwickelt ist und plant, Raketentreibstoff für Flugkörper in Dänemark herzustellen.

Dänemark ist nicht das einzige Land, das in diesem Rahmen arbeitet. Rheinmetall hat in der Ukraine Reparaturwerkstätten für seine gepanzerten Fahrzeuge errichtet und versucht, dort ein Artilleriegranatenwerk zu eröffnen. Dieses Vorhaben hat jedoch seit seiner Ankündigung im Jahr 2024 kaum Fortschritte gemacht. Saab, KNDS, Colt CZ und FFG haben ähnliche Projekte angekündigt. Das türkische Unternehmen Baykar war bisher die einzige Firma, die ein größeres Rüstungswerk auf ukrainischem Territorium errichtet hat. Die 100-Millionen-Dollar-Anlage wurde jedoch im August durch einen russischen Angriff weitgehend zerstört, bevor sie in Betrieb gehen konnte.

Die Sinnhaftigkeit, ein großes Rüstungswerk in einem Land zu errichten, das ständig von einer Vielzahl russischer Distanzwaffen angegriffen wird, ist fragwürdig. Dies mag erklären, warum die entsprechenden Pläne mit erheblichen Verzögerungen zu kämpfen haben. Dennoch ist es wichtig zu hinterfragen, warum europäische Rüstungsunternehmen so enthusiastisch in die Ukraine investieren wollen.

Laut den Dänen besteht die konzeptionelle Grundlage des gesamten dänischen Modells darin, die Ukraine zum „Arsenal Europas“ zu machen. Nach einem ukrainischen Sieg oder Patt würden europäische Rüstungsunternehmen und gemeinsame EU-Ukraine-Rüstungsprojekte ihre Produktion in die Ukraine verlagern und dabei von den extrem niedrigen Lohnkosten und den strengen Auflagen profitieren, die IWF und Weltbank der ukrainischen Regierung und Wirtschaft als Kreditbedingungen auferlegt haben. Diese Bedingungen wurden so gestaltet, dass sie der EU zugutekommen.

In diesem Szenario würde die Ukraine zum Zentrum der europäischen Waffenproduktion und möglicherweise der gesamten Fertigungsindustrie werden. Hohe Lohnkosten und Sozialleistungen in der EU begrenzen die Gewinnmargen, selbst im verzerrten Verteidigungssektor. Die Ukraine, deren Regierung und Wirtschaft unter dem Einfluss von Institutionen wie dem IWF stehen, könnte gezwungen werden, Millionen von Arbeitsmigranten aus Ländern wie Indien zu importieren. Dies würde die Lohnkosten niedrig halten und gleichzeitig die durch den Krieg verursachte demografische Krise kompensieren. Denkfabriken wie EasyBusiness haben bereits die benötigte Anzahl an Arbeitskräften und die regulatorischen Prozesse für deren Import skizziert. Europäische Konzerne und mehrheitlich europäische Joint Ventures würden die Gewinne einstreichen.

Unsaubere Tricks

Die Ukraine gleicht unterdessen einem rechtsfreien Raum im militärisch-industriellen Sektor. Firmen wie Fire Point, die vor wenigen Jahren noch als Castingagentur für Fernsehproduktionen tätig waren, haben sich milliardenschwere Rüstungsaufträge gesichert. Das Vergabeverfahren für Regierungsaufträge – in der Regel mit europäischem Kapital finanziert – ist intransparent und von Korruption durchsetzt. Produktionsraten werden geheim gehalten, und Anlagen werden an geheimen Orten errichtet. Dutzende große ukrainische Rüstungsaufträge wurden an die Unternehmen mit den höchsten Geboten vergeben, was auf Korruption hindeutet. Zahlungen werden für Waffen geleistet, die nie geliefert werden. Enorme Überzahlungen sind an der Tagesordnung. Internationale Waffenhändler erhalten Milliardenaufträge, die sie nicht erfüllen können.

Mehrere europäische Rüstungsunternehmen sind in Korruptionsskandale im Zusammenhang mit Waffenlieferungen an die Ukraine verwickelt. Dänemark lieferte Hunderte Millionen Dollar an Fire Point, das nun beschuldigt wird, seine Produktionszahlen für Drohnen und den umstrittenen Marschflugkörper FP-1 „Flamingo“ gefälscht zu haben. Das Unternehmen erhielt 2024 fast 10 % des ukrainischen Verteidigungsbeschaffungsbudgets. Der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen verteidigte die Partnerschaft öffentlich.

Ähnliche Korruptionsskandale haben das polnische Unternehmen PHU Lechmar – Nutznießer eines höchst verdächtigen 553-Millionen-Euro-Auftrags der ukrainischen Grenzschutzbehörde über Artilleriegranaten – und die tschechische STV-Gruppe, die türkische Granaten zu massiv überhöhten Preisen an die Ukraine weiterverkaufte, schwer getroffen. 2022 verschwor sich der ukrainische Waffenhändler Lviv Arsenal mit Beamten des ukrainischen Verteidigungsministeriums, um 40 Millionen US-Dollar durch ein betrügerisches Geschäft mit Mörsergranaten zu veruntreuen. Das Geld der ukrainischen Regierung, eine Vorauszahlung von 97 % – die übliche Obergrenze für solche Geschäfte liegt bei 50 % –, floss von Lviv Arsenal über eine Reihe von Briefkastenfirmen in der Slowakei und Kroatien, bevor es spurlos verschwand. Die Mörsergranaten, deren Preis um fast 100 % über dem Marktpreis lag, wurden nie geliefert. Im August deckte das Nationale Antikorruptionsbüro einen 11-Millionen-Dollar-Skandal auf, an dem ukrainische Parlamentsmitglieder, Beamte regionaler Regierungen, die ukrainische Nationalgarde und ein nicht näher genannter inländischer Drohnenhersteller beteiligt waren.

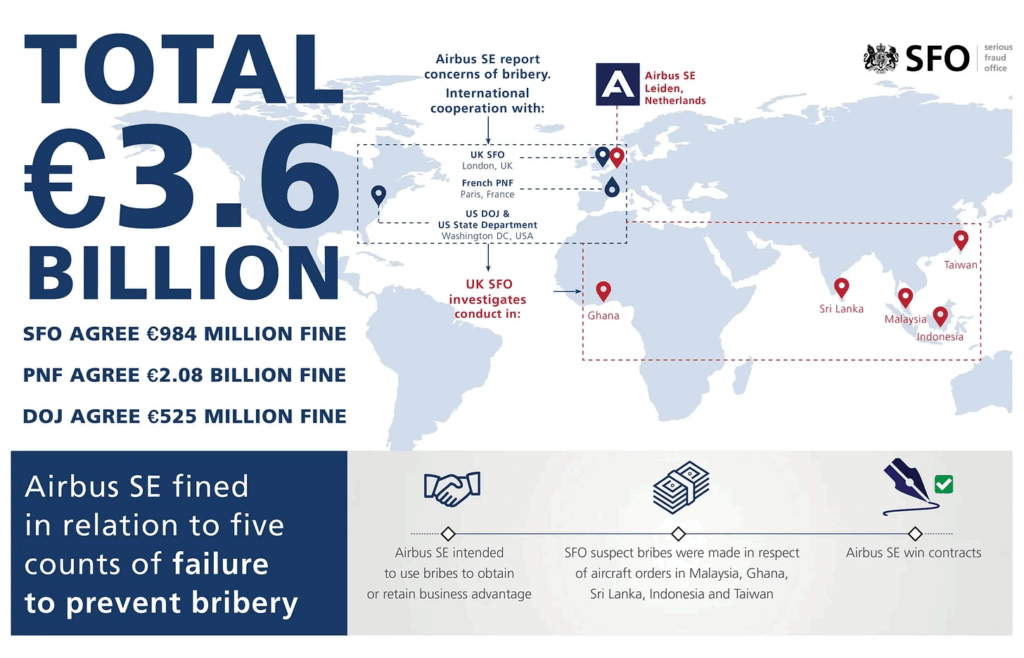

Diese Form der Korruption im Kleinen bringt europäischen Rüstungskonzernen mit einer Marktkapitalisierung von fast 100 Milliarden US-Dollar kaum Vorteile. Doch in einem Umfeld, in dem solche Korruption toleriert wird, können auch weniger eindeutige Formen von Bestechung und Korruption gedeihen. Selbst in der streng regulierten EU ist Korruption weit verbreitet. In den letzten Jahren wurden Bestechungsgelder in Millionenhöhe aufgedeckt, die namhafte europäische Rüstungsunternehmen wie Airbus, BAE Systems, Dassault, ThyssenKrupp und sogar Rheinmetall im Austausch für Milliardenaufträge zahlten. In der globalen Rüstungsindustrie ist Korruption eher die Regel als die Ausnahme.

Jeder dieser Rüstungskonzerne ist direkt in Beschaffungsgeschäfte mit der Ukraine verwickelt. Diese Unternehmen operieren seit Jahrzehnten in einer Zeit relativen Friedens in Europa, und der Krieg bietet ihnen eine einmalige Chance. Durch die Gründung von Joint Ventures mit ukrainischen Firmen können sie dank der notwendigen Kontakte in der Ukraine sofort durchstarten und sich lukrative Aufträge der ukrainischen Regierung sichern. Diese fungiert als zentrale Drehscheibe, in die beispiellose Summen öffentlicher Gelder aus Europa fließen und anschließend wieder abfließen. Korruption mag zwar in der EU selbst weit verbreitet sein, doch sie ist die eigentliche Realität, die dem gesamten Ukraine-Projekt zugrunde liegt. Fernab der wachsamen Augen europäischer Regulierungsbehörden erlebt der militärisch-industrielle Komplex der EU ein wahres Schlaraffenland.

Dividenden

Ohne den massiven Anstieg der Verteidigungsausgaben hätte die deutsche Wirtschaft seit 2022 einen Netto-BIP-Rückgang verzeichnet, anstatt des äußerst bescheidenen Wachstums von 0,2 %. EU-weit trugen die Verteidigungsausgaben seit 2022 zu bis zu 20 % des Wachstums bei. Obwohl der Beitrag des Verteidigungssektors zum BIP nach wie vor gering ist, ist dies größtenteils auf den ungünstigen Kompromiss zwischen den USA – die das Ziel von 5 % des BIP für Verteidigungsausgaben festlegten – und den anderen NATO-Mitgliedstaaten zurückzuführen. Die EU importiert weiterhin den Großteil ihrer Militärgüter, was den USA und Nicht-EU-Staaten wie der Türkei erheblich zugutekommt.

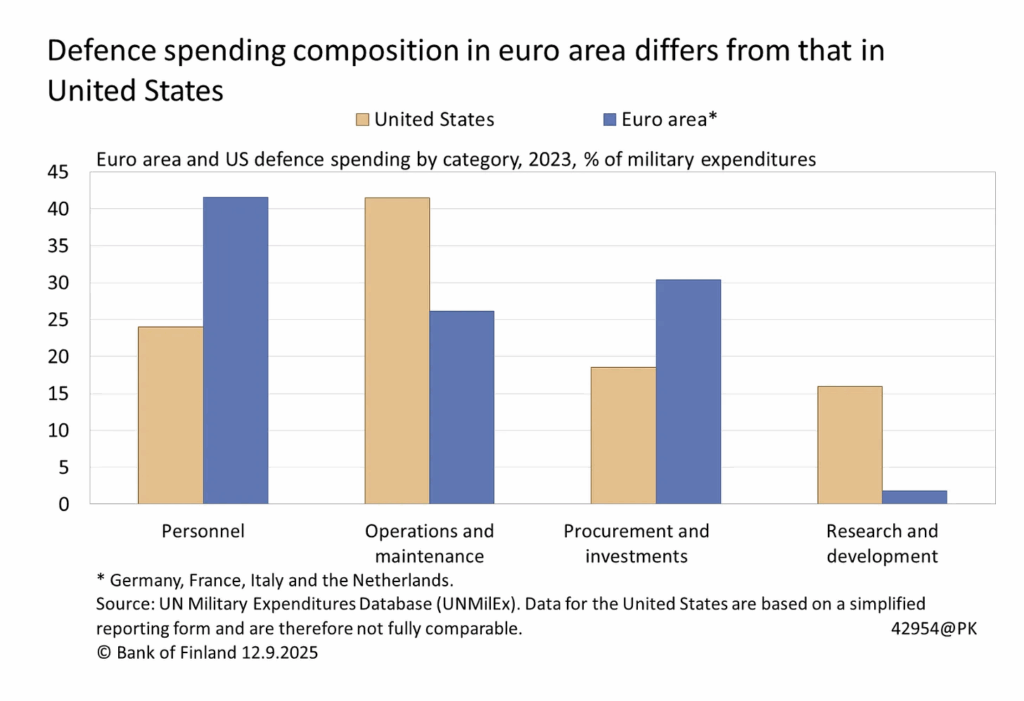

Zukünftige EU-Pläne zielen jedoch darauf ab, dies zu korrigieren. In der Wirtschaftspolitik wird die Wirkung öffentlicher Ausgaben anhand ihres Multiplikatoreffekts gemessen: Ein Multiplikator von eins bedeutet, dass jeder ausgegebene Euro das BIP um einen Euro erhöht. Ein Multiplikator unter eins bedeutet, dass jeder ausgegebene Euro weniger als einen Euro an Gesamtproduktion generiert. Militärausgaben weisen typischerweise einen niedrigeren Multiplikator (unter eins) auf als andere Ausgabenarten, beispielsweise Infrastrukturprojekte. Um den höchstmöglichen Multiplikator zu erzielen, sollten Verteidigungsausgaben idealerweise in Spitzentechnologie-Forschung und -Entwicklung und nicht in Personal investiert werden. Derzeit geben die Europäer deutlich mehr für Personal als für Forschung und Beschaffung aus.

Die Ukraine bietet die Chance, dies zu ändern. Europäische Unternehmen, die Waffen an die Ukraine liefern, können durch Lobbyarbeit bei ihren jeweiligen Regierungen zur Aufnahme neuer Schulden zur Finanzierung von Beschaffungsgeschäften effektiv ihre eigene Nachfrage generieren. In der Anfangsphase des Krieges floss ein Großteil der Ausgaben in die Beschaffung bestehender Systeme anstatt in die Entwicklung neuer. Das dänische Modell sieht die Ukraine jedoch als riesiges Testfeld für europäische Rüstungsunternehmen. Da europäisch-ukrainische Joint Ventures immense Summen an Forschungsgeldern in Waffen umwandeln, können diese sofort im Einsatz erprobt und anschließend weltweit verkauft werden.

Nach mehreren Jahren neuer Industrieprojekte können die anfänglichen Baukosten nun durch den laufenden Betrieb gedeckt werden. Die Verteidigungsausgaben haben noch nicht einmal die Hälfte des europäischen Ziels erreicht. Der größte negative Einflussfaktor auf den europäischen Verteidigungsausgabenmultiplikator ist der Anteil der Importe an diesen Ausgaben, da diese das BIP des Exportlandes und nicht das Europas erhöhen. Der Anteil der Importausgaben sinkt jedoch stetig.

Der europäische Plan weist mehrere Probleme auf. Öffentliche Ausgaben, die durch Steuererhöhungen finanziert werden, senken tendenziell dauerhaft den Multiplikatoreffekt dieser Ausgaben, während Schuldenfinanzierung den Multiplikator vorübergehend erhöht. Steigt jedoch die Schuldenquote eines Landes zu hoch an oder wird der Schuldendienst zur Belastung, kann der Multiplikator negativ werden. Traditionell wurden Verteidigungsausgaben durch steigende Staatsverschuldung finanziert, und genau das ist auch für Europa geplant. Im Sommer aktivierte der Europäische Rat eine Bestimmung im Stabilitäts- und Wachstumspakt, die sogenannte nationale Ausweichklausel. Diese erlaubt es 15 Mitgliedstaaten, die übliche EU-Obergrenze für Defizitausgaben zu überschreiten. Als Begründung wurden der Krieg in der Ukraine und der damit verbundene Bedarf an höheren Ausgaben angeführt.

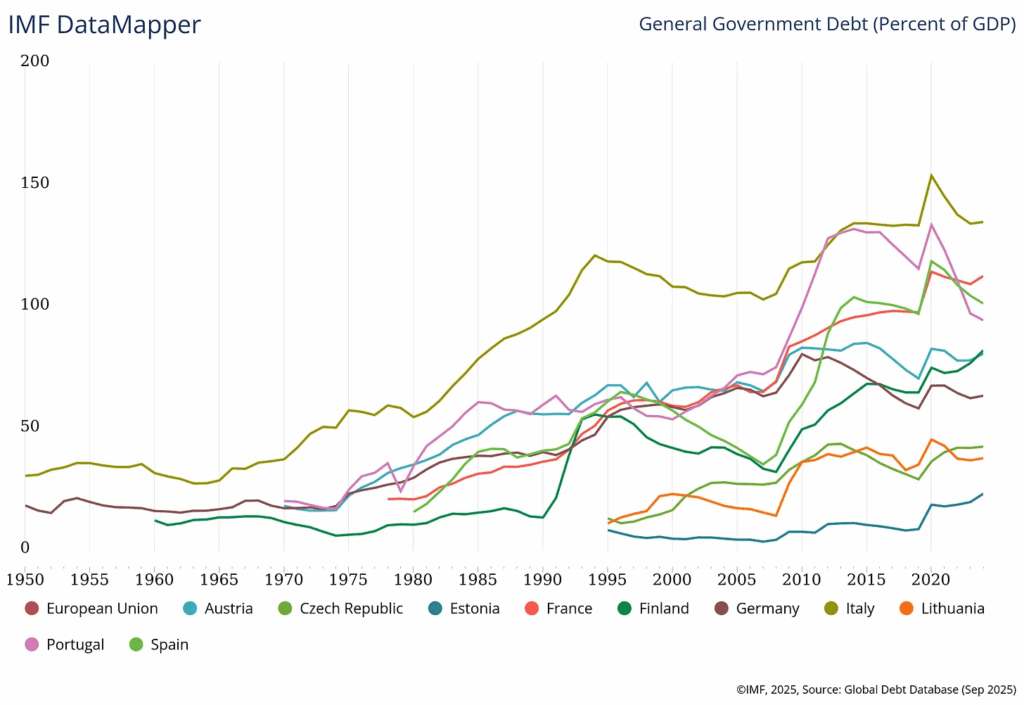

Die Aufnahme übermäßiger Schulden zur Finanzierung der Verteidigung und die damit einhergehende Ankurbelung der EU-Wirtschaft ist nichts anderes als ein Hinauszögern des Problems. Italien, Frankreich, Belgien und Spanien haben eine Schuldenquote von über 100 % des BIP, während Portugal, Österreich, Ungarn, Polen und die Slowakei aufgrund ihrer Defizitausgaben im Rahmen des EU-Verfahrens bei übermäßigen Defiziten beobachtet werden. Die Schuldenquote Großbritanniens liegt bei 103 %, und die Deutschlands ist allein in diesem Jahr um massive 25 % gestiegen. Angesichts der stagnierenden deutschen Wirtschaft und des Multiplikatoreffekts der Verteidigungsausgaben, der deutlich unter eins liegt, steuern die Europäer auf eine langfristige Krise zu.

Die Zuwächse im Verteidigungssektor waren enorm. Sein Anteil am gesamten europäischen Markt hat sich seit 2022 verdreifacht und den Gesamtmarkt um das Sechsfache übertroffen. Doch der Durchschnittseuropäer hat von diesen Vorteilen nicht profitiert. Die Verteidigungsindustrie beschäftigt in der EU rund eine halbe Million Menschen, doch der Beschäftigungszuwachs fiel mit etwa 50.000 neu geschaffenen Stellen bescheiden aus. Gleichzeitig verzeichnete die traditionelle Fertigungsindustrie in den letzten fünf Jahren einen Verlust von über einer Million Arbeitsplätzen. Allein in Deutschland gingen seit 2022 600.000 Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe verloren.

Die europäische Verteidigungsausgabenstrategie scheint bestenfalls ein Mittel zur Aufrechterhaltung der Stagnation zu sein, anstatt Wachstum zu erzielen. Doch abgesehen von wirtschaftlichen Bedenken hat sie sich als raffinierte politische Lösung erwiesen. Anstatt die wirtschaftlichen Probleme der EU direkt anzugehen, konnten die Regierungen der Union ein massives Konjunkturprogramm als Lösung für eine vermeintlich gewaltsame äußere Bedrohung verkaufen. Eine Fassade der Tapferkeit wurde errichtet, um eine klinisch-nüchterne – und vermutlich unverantwortliche – Finanzpolitik zu verschleiern. Appelle an Moral, Ideologie und Angst waren weitgehend erfolgreich, und die europäische Bevölkerung hat die Botschaft größtenteils akzeptiert.

Aus diesem Grund ist es höchst unwahrscheinlich, dass die EU ein vorzeitiges Ende des Krieges in der Ukraine tolerieren wird. Sie riskiert, die Rechtfertigung für ihre Ausgaben, lukrative Verträge für ihren Verteidigungssektor, Milliardenkredite, die die Ukraine nicht zurückzahlen kann, und die massiven Investitionen in die militärisch-industrielle Infrastruktur zu verlieren. Ihr Traum von einem generationenübergreifenden Ausbeutungsprojekt in Form einer verschuldeten, geschwächten Ukraine – eines Landes außerhalb der EU, dessen Handels- und Wirtschaftsabkommen jedoch ausschließlich zu seinem Vorteil geschlossen wurden – droht durch die stetig vorrückende russische Armee zerstört zu werden.

Alles andere als ein dauerhafter Kriegszustand könnte katastrophale Folgen haben. Sollte die Ukraine oder das NATO-Ausgabenprojekt scheitern, sind massive Erschütterungen auf dem gesamten Kontinent zu erwarten.

Zum Weiterlesen: